2008年12月

15件の記事があります。

2008年12月03日冬支度

知床国立公園 羅臼 後藤 菜生子

もう12月ですね!

今年も残すところ1ヶ月となりましたね。

気づけば師走!!

時の流れの早さに内心焦っている、今日この頃です。

自然は日々その変化に伴い姿を変えているようです。

この間まで紅葉に染まっていた知床の山々も、今では日に日に

白い雪に覆われていきます。

11月下旬、観音岩とウナキベツ川河口に設置してある

2基の入山カウンターの撤収作業を行いました。

羅臼自然保護官事務所管轄の5基あるカウンターの中、

5月16日の木村ARのアクティブレンジャー日記で、「入山カウンターを

設置しました」とお伝えした箇所のカウンターです。

車で行ける知床半島最東端の相泊から海岸線を歩くこと2時間、

観音岩に到着しました。

そこには降り積もった雪の中に立ち続けるカウンターが…。

「お疲れ様!」

その姿に思わず、声をかけてしまいました。

設置してから約6ヶ月間、冷たい雨にも負けず強い海風にも負けず、

利用者カウントをしてくれた入山カウンターはその役目を終えました。

それぞれの部品を解体、ザックに詰めて持ち帰ります。

来年雪が溶けた頃からまた、働いてくれます。

前を通過する人を待ちながら…。

知床を訪れる方々やその地域の方々みんなが気持ちよく利用できるよう、

そして私たちに感動を与えてくれる知床の原生的な自然であり続けるために。

重た~いカウンターを背負っての帰り道。

雪で白く染まり始めた岸壁と海岸がとても綺麗で印象的でした。

見上げると、大きな翼を広げ悠々と飛んで行くオオワシの姿がありました。

・・・↓おまけ↓・・・

海岸の雪道を歩いていた時のこと…。

人気のない昆布番屋が立ち並ぶ浜、何やら大きな影がのそり。

昆布漁はもうとっくに終わったし、番屋には人っ子一人いないはず…。

まさか…?!

と、そんなことを思う隙もありませんでした。

その影の正体は、大きくて茶色いヒグマ。

進行方向30mほどの距離に、今年生まれと思われる2頭の子グマと母グマの

親子の姿が。

私たちに気づいた母グマがあわてて山を上がって行き、続いて子グマ達も

山へと消えていきました。

ヒグマ親子が残していった足跡

冬ごもりを直前に控えたヒグマ達。

長く寒さの厳しい知床の冬を越すため、たくさん栄養を摂り、

エネルギーを蓄えなければなりません。

冬ごもり穴にこもる前、最後にもう少しお腹をいっぱいにしておこうと、

海岸にやってきていたのかもしれません。

冬支度、邪魔してごめんね。

今年も残すところ1ヶ月となりましたね。

気づけば師走!!

時の流れの早さに内心焦っている、今日この頃です。

自然は日々その変化に伴い姿を変えているようです。

この間まで紅葉に染まっていた知床の山々も、今では日に日に

白い雪に覆われていきます。

11月下旬、観音岩とウナキベツ川河口に設置してある

2基の入山カウンターの撤収作業を行いました。

羅臼自然保護官事務所管轄の5基あるカウンターの中、

5月16日の木村ARのアクティブレンジャー日記で、「入山カウンターを

設置しました」とお伝えした箇所のカウンターです。

車で行ける知床半島最東端の相泊から海岸線を歩くこと2時間、

観音岩に到着しました。

そこには降り積もった雪の中に立ち続けるカウンターが…。

「お疲れ様!」

その姿に思わず、声をかけてしまいました。

設置してから約6ヶ月間、冷たい雨にも負けず強い海風にも負けず、

利用者カウントをしてくれた入山カウンターはその役目を終えました。

それぞれの部品を解体、ザックに詰めて持ち帰ります。

来年雪が溶けた頃からまた、働いてくれます。

前を通過する人を待ちながら…。

知床を訪れる方々やその地域の方々みんなが気持ちよく利用できるよう、

そして私たちに感動を与えてくれる知床の原生的な自然であり続けるために。

重た~いカウンターを背負っての帰り道。

雪で白く染まり始めた岸壁と海岸がとても綺麗で印象的でした。

見上げると、大きな翼を広げ悠々と飛んで行くオオワシの姿がありました。

・・・↓おまけ↓・・・

海岸の雪道を歩いていた時のこと…。

人気のない昆布番屋が立ち並ぶ浜、何やら大きな影がのそり。

昆布漁はもうとっくに終わったし、番屋には人っ子一人いないはず…。

まさか…?!

と、そんなことを思う隙もありませんでした。

その影の正体は、大きくて茶色いヒグマ。

進行方向30mほどの距離に、今年生まれと思われる2頭の子グマと母グマの

親子の姿が。

私たちに気づいた母グマがあわてて山を上がって行き、続いて子グマ達も

山へと消えていきました。

ヒグマ親子が残していった足跡

冬ごもりを直前に控えたヒグマ達。

長く寒さの厳しい知床の冬を越すため、たくさん栄養を摂り、

エネルギーを蓄えなければなりません。

冬ごもり穴にこもる前、最後にもう少しお腹をいっぱいにしておこうと、

海岸にやってきていたのかもしれません。

冬支度、邪魔してごめんね。

2008年12月03日想像力

大雪山国立公園 東川 山下 なつ絵

12月1日、快晴。望岳台から望む十勝岳連峰はすっかり雪化粧をし、真っ青な空をバックにデコボコの山容がくっきりと浮かび上がっていました。夏山を彩っていた高山植物もすっかり雪の中。替わりに現れたのは雪面に点々と続く動物達の足跡です。

雪面にぽつんと立ったハイマツの稚樹の根元に向かって、エゾユキウサギの足跡が残っていました。白く輝く雄大な景色にただ見とれる人間をよそに、厳しい環境の中、彼らが冷たい樹の根元に顔をつっこんで食べ物を探したような痕がくっきりと残っていました。(写真手前中央が足跡、中央の山は美瑛岳、左は美瑛富士)

足跡とはすごいのもで、姿を直接目で確認するよりも、その生物がいつ頃、何のために、ここで何をしたのか・・・と想像力を大いにかき立ててくれます。それは人間にとって都合のいい勝手な想像かも知れませんが、皆さんも雪の上に点々と続く足跡を見つけたら、それが何の足跡かだけでなく、その生物の姿と行動を想像してみませんか?

樹の根元を探った後、来た方向とは反対に足跡は伸びていました。仲間に呼ばれたのか、食べ物が見つからなくて他に移動したのか?(奥の山は富良野岳)

美瑛町から見た十勝岳連峰。今の時期、午後3時半過ぎには薄暗くなり始める。

雪面にぽつんと立ったハイマツの稚樹の根元に向かって、エゾユキウサギの足跡が残っていました。白く輝く雄大な景色にただ見とれる人間をよそに、厳しい環境の中、彼らが冷たい樹の根元に顔をつっこんで食べ物を探したような痕がくっきりと残っていました。(写真手前中央が足跡、中央の山は美瑛岳、左は美瑛富士)

足跡とはすごいのもで、姿を直接目で確認するよりも、その生物がいつ頃、何のために、ここで何をしたのか・・・と想像力を大いにかき立ててくれます。それは人間にとって都合のいい勝手な想像かも知れませんが、皆さんも雪の上に点々と続く足跡を見つけたら、それが何の足跡かだけでなく、その生物の姿と行動を想像してみませんか?

樹の根元を探った後、来た方向とは反対に足跡は伸びていました。仲間に呼ばれたのか、食べ物が見つからなくて他に移動したのか?(奥の山は富良野岳)

美瑛町から見た十勝岳連峰。今の時期、午後3時半過ぎには薄暗くなり始める。

2008年12月03日子どもパンフレットを作って

支笏洞爺国立公園 洞爺湖 浅田 唯衣

支笏湖自然保護官事務所、西川アクティブレンジャーの日記にもある子ども向けパンフレットの洞爺湖版も簡単にご紹介します!

洞爺湖版パンフレットは・・・

洞爺湖の成り立ちや、火山活動によって人間の生活していた場所が変化する様子や火山の恵み、噴火後の植生の移り変わりなど、火山を中心とした内容から、洞爺湖を囲む森や周辺の野鳥について、さらには湖水にいる外来種ウチダザリガニと外来生物の理解を深めてもらうページなど、盛りだくさんとなりました。

工夫したところは、パンフレットをただ見るだけでなく、洞爺湖の湖底を水深ごとに塗り分けたり、昭和新山・有珠新山の誕生前と後で盛り上がる様子を写真で見比べてもらったり、火口周辺の土の色を比較してもらうページなどを設けて、実際にフィールドに出るきっかけになようなパンフレットにしました。

子どもの視点で、出来るだけ簡単に!をモットーに試行錯誤しながら作成にあたりました。簡単に書くことが一番難しい・・・と、痛感しましたが、地元の子ども達がこのパンフレットを持って、実際に歩いてもらい自然に関心をもってもらえたらと思います。今後、地元の小学校に配布する予定です。

洞爺湖版 子どもパンフレット です!

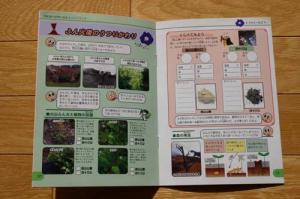

「噴火後のうつりかわり」についてのページです!

※ 詳細は洞爺湖自然保護官事務所(分室) TEL0142-73-2600までお問い合わせください。

洞爺湖版パンフレットは・・・

洞爺湖の成り立ちや、火山活動によって人間の生活していた場所が変化する様子や火山の恵み、噴火後の植生の移り変わりなど、火山を中心とした内容から、洞爺湖を囲む森や周辺の野鳥について、さらには湖水にいる外来種ウチダザリガニと外来生物の理解を深めてもらうページなど、盛りだくさんとなりました。

工夫したところは、パンフレットをただ見るだけでなく、洞爺湖の湖底を水深ごとに塗り分けたり、昭和新山・有珠新山の誕生前と後で盛り上がる様子を写真で見比べてもらったり、火口周辺の土の色を比較してもらうページなどを設けて、実際にフィールドに出るきっかけになようなパンフレットにしました。

子どもの視点で、出来るだけ簡単に!をモットーに試行錯誤しながら作成にあたりました。簡単に書くことが一番難しい・・・と、痛感しましたが、地元の子ども達がこのパンフレットを持って、実際に歩いてもらい自然に関心をもってもらえたらと思います。今後、地元の小学校に配布する予定です。

洞爺湖版 子どもパンフレット です!

「噴火後のうつりかわり」についてのページです!

※ 詳細は洞爺湖自然保護官事務所(分室) TEL0142-73-2600までお問い合わせください。

2008年12月01日遂に完成です!

支笏洞爺国立公園 支笏湖 西川 裕美子

雪が降り山の白さが増すとともに、テンションも上がります。

スノーボードも車も初滑りを終えました。

支笏湖AR西川です。

さてこの度、支笏洞爺国立公園ではG8・J8が開催されたのをきっかけに、子ども向けのパンフレットを作成しました。

支笏湖では春から(実際には昨年度末から?)ビジターセンターの職員と協力し、支笏湖周辺で見られる自然について楽しく理解してもらおうと、「あ~でもない」「こ~でもない」「もうちょっとこうしたら?」などと試行錯誤を重ね、ようやく印刷を終えて先週納品されました。

このパンフレットは小学校5~6年生を対象に作成しましたが、「あれも!」「これも!」と言っているうちにどんどんボリュームが増え、先日出来たてホヤホヤの完成品を地元商店街の方に見てもらったところ、

「観光客の方に説明するのに丁度イイわ!」

とのことでした。

今後、支笏湖周辺(千歳市・苫小牧市・恵庭市・札幌市など)の小学校の総合学習などで活用していただけたら・・・

もちろん観光で来られた家族連れにも・・・

そして環境教育イベントなどでの配布も考えています。

詳細は支笏湖自然保護官事務所 TEL0123-25-2350

までお問い合わせください。

※洞爺湖版は洞爺湖自然保護官事務所(分室) TEL0142-73-2600まで

表紙です

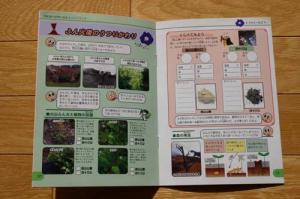

見開き全20ページです

スノーボードも車も初滑りを終えました。

支笏湖AR西川です。

さてこの度、支笏洞爺国立公園ではG8・J8が開催されたのをきっかけに、子ども向けのパンフレットを作成しました。

支笏湖では春から(実際には昨年度末から?)ビジターセンターの職員と協力し、支笏湖周辺で見られる自然について楽しく理解してもらおうと、「あ~でもない」「こ~でもない」「もうちょっとこうしたら?」などと試行錯誤を重ね、ようやく印刷を終えて先週納品されました。

このパンフレットは小学校5~6年生を対象に作成しましたが、「あれも!」「これも!」と言っているうちにどんどんボリュームが増え、先日出来たてホヤホヤの完成品を地元商店街の方に見てもらったところ、

「観光客の方に説明するのに丁度イイわ!」

とのことでした。

今後、支笏湖周辺(千歳市・苫小牧市・恵庭市・札幌市など)の小学校の総合学習などで活用していただけたら・・・

もちろん観光で来られた家族連れにも・・・

そして環境教育イベントなどでの配布も考えています。

詳細は支笏湖自然保護官事務所 TEL0123-25-2350

までお問い合わせください。

※洞爺湖版は洞爺湖自然保護官事務所(分室) TEL0142-73-2600まで

表紙です

見開き全20ページです

これだけウチダザリガニを見ていると、彼らに罪はないとわかっていながらも、その姿を見るたびに悲しい気持ちになる。交尾を終えたこの時期、お腹にびっちり卵を抱えた奴なんかを見ると、なおのこと「ゲンナリ」してしまう。

そこで11月のある日、「たまには在来のザリガニを見に行こう」と外に出掛けた。

ニホンザリガニ(女子高生のあいだではニチザリ)は、現在日本に生息する3種類のザリガニのうち、唯一の在来種。本州ではザリガニ=アメリカザリガニらしいが、本来日本では、ニチザリこそが真の「ザリガニ」だ。低水温の綺麗な水でしか生きることができず、環境の変化には極めて弱い。北海道と東北の一部のみに生息しているが、開発による河川や湖沼環境の悪化、水質汚染等の影響によりその数を減らしており、2000年には絶滅危惧Ⅱ類(絶滅の危険が増大している種)に指定された。

この日も長靴をしっかり洗ってから洞爺湖畔あちこちの川に入った(人一倍ウチダザリガニに触れる機会の多い僕は、川に出掛ける前に必ず長靴を念入りに洗う。ザリガニペストの感染防止のために。これは休みの日、釣りに行く時にも怠らないようにしている)。ニチザリが好みそうな、それほど水量の多くない水の綺麗な沢を登り、石をはぐったり落ち葉や泥を掘ったりしてみるが気配がまったくない。地形図を見ながら見当をつけ、車を移動させ、いくつかの川や沢を歩き回ってみたがまったく見つからず敗退。

このまま帰るのも悲しいので、以前から生息が確認されている場所に行ってみた。うっすら雪が積もった今、ニチザリたちは元気なのかなぁ…と。ここは地元の方がかなり頑張って生息を確認し、情報を提供してくれた場所。ここも国立公園内である。

落ち葉や泥をかき分けること20分。いた。泥の中から眠そうに1匹のニチザリがのそのそ顔を出した。起こしてしまって申し訳ないが可愛いから触らせて。ウチダザリガニやアメリカザリガニに比べると、体全体が丸みを帯びており、サイズも小さく、なぜかわからないけど表情までメチャクチャ可愛い。僕が普段ウチダザリガニばかり見ているからそう思うのかなぁ…。

なぜ「ザリガニ」という生き物が、マニアを生むまで男心をグッと捉えるのか、ずっと

不思議だったのでニチザリを手の平に乗せ、眺めながら考えてみた。答えはおそらく、体の一部が明らかに「武器」になっているからだと思う。男には狩猟時代の名残である闘争心、戦闘本能がある。だから明らかに強そうだったり、強そうな武器を持っている奴に惹かれるのだ。そう考えると、男がカブトムシやクワガタ、カマキリやタガメなど、角やハサミを持つ生き物に惹かれてしまう説明がつく。…。僕だけですか?

結局この日、体長1cmにも満たないニチザリベビーを含む10尾ほどの個体を確認。しばらく手を浸けているとキーンと痛くなるような冷たい水の中、落ち葉の下や泥に潜って一生懸命に生き、しっかりと繁殖をしている。

このあと、地元中学生からもらった情報で「数年前にはニチザリがたくさんいた」という、洞爺湖へ注ぎ込む河口に行ってみたが、砂防工事による河川改修により、川は見事な三面張りコンクリートの「排水溝」と化しており、ニチザリはおろか、生き物の気配はまったくなかった。

ザリガニ以外の生物においても、外来種による影響、開発による環境悪化等、常に原因は人間にある。食料難解決策としてどうしてもウチダザリガニを持ち込む必要があったの?セイヨウオオマルハナバチを持ち込んでまでトマトの受粉を促進させなければならなかったの?身の安全を確保するために何がなんでもマングースを持ち込まなければならなかったの?本当にその川にダムや護岸工事が必要だったの?森林を伐採する必要があったの?

僕が子供の頃は、外来種や環境破壊なんていう言葉を耳にすることはそう多くはなかった。今、半強制的に環境問題を背負わされた子供たちへのせめてもの償いとして、子供たちが身近な自然に触れ、そこに暮らす生き物に興味を抱くような機会を出来るだけたくさん設けること。それは私たちに課せられた義務です。

※場所はニホンザリガニ保護のため、事務所位置を掲載しました。ニホンザリガニを見つけても、なるべく持ち帰らずに元の場所に戻して下さい。