大雪山国立公園 上士幌

92件の記事があります。

2020年02月07日山と森の静寂を大切に

大雪山国立公園 上村 哲也

今回は、自然を好み自然に興味を抱く登山者のみなさまに野生生物への配慮をいただきたいというお話しです。

東大雪地域には、登山口まで舗装路が続き広い駐車帯があり登山時間が短い、とある山岳があります。そうして山頂の少し先の岩場にナキウサギが生息しています。山頂を往復するだけでなく、その岩場まで足を延ばす方が大勢いらっしゃいます。

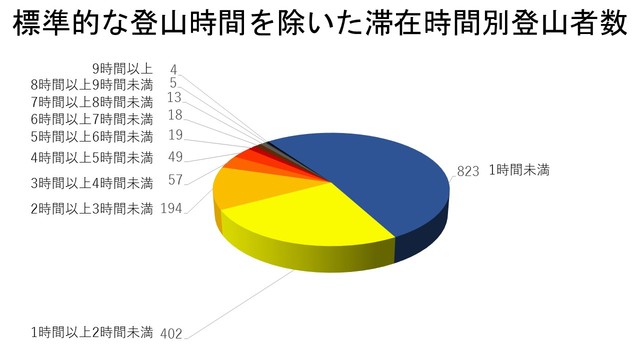

2019年3月30日(土)から11月2日(土)までの218日間を調査したところ、標準的な登山時間を1時間以上超える登山者が761人いらっしゃいました。入下山時刻を把握できた1584人の48%に当たります。滞在時間の最長は9時間余りでした。

ナキウサギの生息域に登山者が滞在したと考えられる日数は66%の143日に及びました。平均では3日に2日ですが、最長では18日間続きました。

生活の場所へ毎日のように人が訪れるというのは、ナキウサギにとって異常な状態とはいえないでしょうか。ナキウサギは静かで穏やかな暮らしを望んではいないでしょうか。

生活の場所へ毎日のように人が訪れるというのは、ナキウサギにとって異常な状態とはいえないでしょうか。ナキウサギは静かで穏やかな暮らしを望んではいないでしょうか。

特に人数が多く22組49人が滞在した9月21日(土)について、滞在時間の分布を調査しました。

パーティごとに人数と滞在時間帯を調べ、時間帯を20分ごとに区切り、滞在人数を集計しました。8時20分から18時まで登山者が滞在し、11時20分から13時20分までは20人を超え、最多は12時から12時40分の32人でした。

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||

| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||

| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||

| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||

| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||

| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||

| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||

| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 18 | 18 | 17 | 26 | 26 | 32 | 32 | 28 | 22 | 19 | 14 | 14 | 12 | 9 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

ナキウサギは草食動物です。岩場周辺の植物が食べ物です。冬を過ごすための貯蔵なのか、ベッドの巣材なのか、巣穴へ運び込む光景も目にします。ナキウサギの愛らしさに目を奪われ、知らず知らずに周囲の植物を踏みつけていませんか。掘り巡らされた巣穴の上をゴトゴトと踏み鳴らして歩き回ってはいませんか。

然別湖ではウチダザリガニが持つザリガニかび病(ザリガニペスト)によりニホンザリガニが見られなくなってしまいました。同じように、人にはなんともなくてもナキウサギは堪えられない菌やウィルスがあるかもしれません。人が持ち込んだものは、食べ物のひとかけら、飴の包み紙一枚も残してはいけません。

入山前にはトイレを済ませ、携帯トイレも準備しましょう。

観察は双眼鏡などを利用して十分に距離を置き、撮影には高い倍率の望遠レンズを用いたいものです。

ナキウサギに代表される愛らしい野生生物たちが、これからも穏やかに暮らしていけるよう優しい心遣いをお願いします。

2020年01月29日東大雪地域の入山者数推定

大雪山国立公園 上士幌 上村 哲也

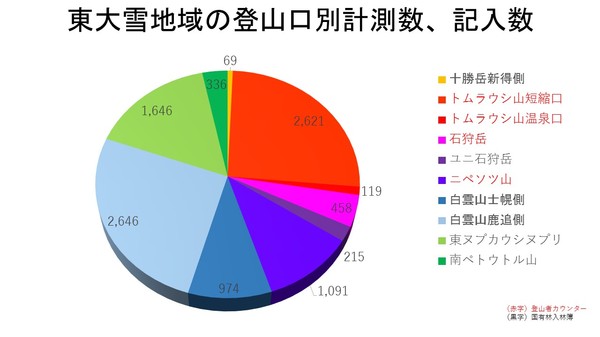

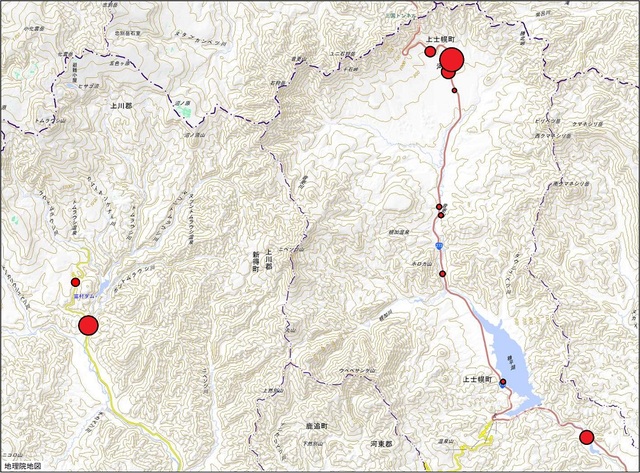

大雪山国立公園 東大雪地域には、現在通行止めとなっているものを除いても10箇所以上の登山コースが存在します。そのうちトムラウシ山短縮登山口、トムラウシ山温泉登山口、石狩岳登山口、ニペソツ山幌加温泉登山口では、登山者カウンターを設置しています。また、多くの登山口には森林管理署が入林簿を設置し、利用者のみなさんに記入いただいています。これらのデータを活用し、利用者の動向を調査しました。

調査から見えてくる一端をご紹介します。

なお、登山者カウンターは赤外線を利用する機械ですから誤りを生じることがあり、入林簿も全ての方に記入いただけているとは限りませんので、多少の誤差を含んだお話しであることをご理解ください。

2019年の夏山シーズン、東大雪地域全体の計測数、記入数は10,175人で、昨年の9,505人を上回りました。登山口別では、白雲山鹿追側が昨年には及ばなかったものの2,646人で最多となりました。ほかの多くの登山口ではいずれも昨年を上回り全体を押し上げました。

| 登山口 | 年間 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |

| 十勝岳新得側 | 69 | 3 | 7 | 3 | 4 | 39 | 13 | ||

| トムラウシ山短縮口 | 2,621 | 140 | 1,078 | 843 | 550 |

10 |

|||

| トムラウシ山温泉口 | 119 | 14 | 40 | 47 | 16 |

2 |

|||

| 石狩岳 | 458 | 28 | 89 | 92 | 232 |

17 |

|||

| ユニ石狩岳 | 215 | 3 | 47 | 73 | 87 |

5 |

|||

| ニペソツ山 | 1,091 | 206 | 326 | 288 | 234 |

37 |

|||

| 白雲山士幌側 | 974 | 105 | 256 | 144 | 84 | 123 | 154 |

80 |

28 |

| 白雲山鹿追側 | 2,646 | 40 | 299 | 383 | 385 | 391 | 749 | 390 | 9 |

| 東ヌプカウシヌプリ | 1,646 | 53 | 184 | 285 | 208 | 250 | 365 | 295 | 6 |

| 南ペトウトル山 | 336 | 7 | 62 | 95 | 18 | 62 | 40 | 51 | 1 |

| 合計 | 10,157 | 205 | 804 | 1,305 | 2,278 | 2,173 | 2,466 | 900 | 44 |

表は、登山口ごとに年間、月別の計測数、記入数を示しています。登山者カウンターと入林簿の両方がある登山口では、登山者カウンターの計測数を利用しています。

初雪は平年並みで、その後の雪の訪れは遅く、白雲山などは10月も変わらず登山者が訪れました。8月は平年に比べ40%前後多い降水が観測されましたが、顕著な落ち込みにはなりませんでした。

東大雪地域には、ニペソツ山やトムラウシ山のように健脚向きの山がある一方、然別湖周辺のように初心者や家族連れで楽しめるところがあり、これらは春に雪が早く消えるのでシーズン初めの足慣らしにも適しています。

| 登山口 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人以上 | 最多人数 | 単独率 |

| 白雲山士幌側 | 278 | 163 | 29 | 15 | 16 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 13 | 28.5% |

| 白雲山鹿追側 | 563 | 462 | 118 | 61 | 19 | 11 | 3 | 4 | 3 | 15 | 100 | 21.3% |

| 東ヌプカウシヌプリ | 486 | 312 | 70 | 30 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 23 | 29.5% |

| 南ペトウトル山 | 66 | 37 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 60 | 19.6% |

| ニペソツ山 | 214 | 41 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 49.1% |

| ユニ石狩岳 | 52 | 27 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 24.2% |

| 十勝岳新得側 | 16 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 23.2% |

入林簿からパーティの人数を集計しました。ここでは、登山者カウンターのある登山口も入林簿のデータを利用しています。表は、人数別のパーティの数、最多パーティの人数、入林簿に記入された入林者数の合計に対する単独者数の割合を示しています。いずれの登山口でも単独登山者の数が最も多いという結果でした。

しかし、白雲山鹿追側コースは家族や団体登山の利用が多いと考えられ、総記入数のうち単独登山者の割合は21.3%でした。一方、ニペソツ山では49.1%でした。幌加温泉コースが長く険しい健脚向きであることで、友人などを誘いづらく単独での山行を決意させるのでしょうか。

ニペソツ山では、午前4時台の入山が最多で、日帰りの方は平均10時間余りで下山しています。日の出とともに入山し余裕をもって下山しようとする傾向が窺えます。登り1時間、下り40分と登山時間の短い東ヌプカウシヌプリでは、15時台の入山も見受けられました。天気がよい、空き時間ができたと気軽に訪れることができるのでしょう。

大雪山国立公園 東大雪地域の多彩な山岳をお楽しみください。

2019年11月07日特定外来生物防除・オオハンゴンソウ その後

大雪山国立公園 上士幌 上村 哲也

今年、東大雪地域で抜き取ったオオハンゴンソウの数は1,026本でした。

花を付けた個体を根塊ごと掘りとる方法で駆除しました。要した活動時間は17時間35分、活動日数は14日でした。大雪山国立公園の東大雪地域の中で最も大きい生育地は、国道273号線の三国峠に近い道路脇です。757本を駆除、8日の13時間余りを費やしました。

既往文献を探したところ、「特定外来生物オオハンゴンソウの管理方法 ー引き抜きの有効性の検討ー」(大澤・赤坂 2009)を見つけました。「複数年にわたり、可能な限り根を残さないように引き抜き続けることで、オオハンゴンソウを根絶できる可能性がある」という記述があり、心強く感じます。

駆除活動で根塊を取り残すと茎や葉が再発生することが知られており、室内実験により、根塊は生重量2.4gの場合に50%の確率で再発生することが確かめられたそうです。大きさにすると太さ2.1cm、長さ2.1cmに相当するということで、もし野外でもこの大きさなら、見逃すことはないように思えます。

さらに、野外に調査区を設けて実験したところ、「オオハンゴンソウを地下部から引き抜き続けた結果、2 年間で開花茎の数は、もとの5%未満にまで減少した。」ともあります。これほど目に見える成果に出逢えるのならやりがいを感じます。

しかし、この後が大切です。「引き抜き開始から3 年目にあたる2007 年には、それまで殆ど見られなかった未開花茎が、観察初年度(2005 年)の開花茎数とほぼ同数観察された。」

つまり、土の中に眠っていた種子が発芽し始めたというのです。「開花茎が見られる場所では、たとえ全ての開花茎を除去したとしても、数年間はシードバンク由来の実生が発生してくることが予想される。」なかなかの手強い相手に腰を据えた活動が必要です。

今年は、ほかの業務と併せて立ち寄った際に2時間前後を充てて駆除を繰り返したので日数は多くなってしまいました。最終日が10月7日でしたから、大雪山の環境では結実期に入りかねません。来年以降は、集中して駆除にあたり9月中には終えたいところです。大きな生育地でも3日に収めたいところです。反対に僅かな生育地でも時間をおいて2度目の確認が欠かせません。

また今後、未開花茎の駆除も必要になるかもしれません。花に頼らず、茎や葉だけで同定できる目を養わなくてはなりません。

今年、開花茎を抜き切れたことで生育数と生育場所が把握でき、活動の日数や時間も業務の中に収められると分かりました。長い年数はかかるでしょうが地域根絶を目標にできると確信しています。

2019年09月27日特定外来生物防除・オオハンゴンソウ

大雪山国立公園 上村 哲也

すばらしい景観を永く保ってほしい大雪山国立公園ですが、これを脅かすもののひとつに外来生物の侵入があります。

オオハンゴンソウは北アメリカ原産。寒冷地に生育でき、大雪山国立公園にも侵入しています。

大雪山国立公園の中でオオハンゴンソウが花を開くのは8月半ばから10月初めまで。花があれば同定が容易なので駆除が捗ります。花が終わり種を散らす前に完了させたいところですが、様々な業務が集中する夏、駆除作業に充てる時間を確保するのは容易でありません。生育数の少ない箇所はほかの業務で立ち寄ったときに併せて行うこともありました。東大雪地域で最も生育量の多い三国峠近くではほとんど駆除できていませんでした。

大きく生長する個体は地中に芋のような太い塊を持っていることがありますが、これを掘りとると駆除できるのではないかと感じています。テコ付の草抜きを使いますが、ときにはシャベルが必要なことも。これまで、駆除した量を袋の数やおおよその重さで記録していましたが、効果を確かめるにはもっと正確な把握が必要でした。今年の夏は、東大雪地域における実態を捉えようと、生育場所、本数、重量を記録しながら抜取りを試みました。本腰を入れてみると気づくということもあるのか、生育数は少ないものの新たな生育場所が5箇所も見つかりました。

大きく生長する個体は地中に芋のような太い塊を持っていることがありますが、これを掘りとると駆除できるのではないかと感じています。テコ付の草抜きを使いますが、ときにはシャベルが必要なことも。これまで、駆除した量を袋の数やおおよその重さで記録していましたが、効果を確かめるにはもっと正確な把握が必要でした。今年の夏は、東大雪地域における実態を捉えようと、生育場所、本数、重量を記録しながら抜取りを試みました。本腰を入れてみると気づくということもあるのか、生育数は少ないものの新たな生育場所が5箇所も見つかりました。

寒冷地でも生育するとはいえ、北海道の、それも標高の高い大雪山では、生育は遅かったり限られていたりするかもしれません。ほかの地域の状況に比べれば数は少なく、面積も小さいようです。今夏、抜き取った数は800本余り。まだ200本ほど残っています。二週間ほどのうちに抜ききりたいところです。

2019年08月16日してはならない。

大雪山国立公園 上村 哲也

大雪山国立公園を含む自然公園では、優れた自然の風景地を保護する、生物の多様性の確保に寄与することなどを目的に、「してはならない」行為が法律で定められています。特別保護地区内において火入れ又はたき火をすることもそのひとつです。

先日、大雪山国立公園東大雪地域の特別保護地区の中で、たき火の痕が見つかりました。周辺の枯れ枝などを集め燃やしたようです。一部に紙やアルミ箔も含まれていました。たき火は山火事の最大の原因とされています。周囲はハイマツ帯が隣接し、イワウメやコメバツガザクラ、ガンコウランほか、高山植生に囲まれた場所でした。山火事は、すぐれた自然景観が失われるだけでなく、滞在する登山者の生命も脅かします。山火事のおそればかりではなく、炎の揺らめきや煙の臭いを察知して野生動物の行動に影響を与えないでしょうか。ナキウサギやシマリスの生息密度が高いところでした。

昨年も同じ場所で小さなたき火の痕が見つかっていました。きれいに取り除いたつもりでしたが、僅かな痕跡が、後から訪れたものに我も我もと思わせるのでしょうか。たまりにたまった痕跡なのでしょうか。楽しむだけ楽しんで後の始末は何もせず、防火意識の低さが気がかりです。いつか取り返しのつかない事態を招くのではないかと不安です。時間をかけて取り除きましたが、岩や土には炭の色が残っていました。これきり、たき火への欲求など呼び起こさないで欲しいものです。

この規定に違反した者は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とされています。たき火好きの山仲間がいらっしゃったら教えてあげてください。我々も啓発に努めて参ります。

この規定に違反した者は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とされています。たき火好きの山仲間がいらっしゃったら教えてあげてください。我々も啓発に努めて参ります。

大雪山国立公園の特別保護地区は次のリンクで確認することができます。

2019年07月29日たまには山へ恩返しinトムラウシ

大雪山国立公園 上村 哲也

7月20日(土)、21日(日)、大雪山・山守隊が中心となってトムラウシ山のカムイ天上付近で実施した登山道整備イベント「たまには山へ恩返しinトムラウシ」に同行しました。

トムラウシ山のカムイ天上に延びる登山道は、2003年に新たに開削された区間です。それまでのカムイサンケナイ川を辿るコースは渡渉や登降を繰り返し、辛く難しいコースで事故も起きていました。

しかし、ササ原を切り開いたこの区間は融雪期や降雨直後にぬかるみがひどく、評判はよくありません。少しずつ整備を進めてきましたが一向に改善されません。ここは切れ目なく木道を敷きつなぐ方が、土が削られてぬかるみが作られることも抑えられるのではないか、そう考えられるようになりました。

このイベントは、参加者自らも長さ60センチや120センチの木材、釘、ハンマー、カケヤなどを分担して運搬します。登山口でトラックから降ろされた資材が、我こそと参加者の背負子に収められてゆきました。みなさん、意欲満々です。主催者の担ぐ荷が少なくなりバツが悪そうです。いえいえ、このほかに山守隊のみなさんは事前に何度も資材を担ぎ上げたと見聞きしました。

このイベントは、参加者自らも長さ60センチや120センチの木材、釘、ハンマー、カケヤなどを分担して運搬します。登山口でトラックから降ろされた資材が、我こそと参加者の背負子に収められてゆきました。みなさん、意欲満々です。主催者の担ぐ荷が少なくなりバツが悪そうです。いえいえ、このほかに山守隊のみなさんは事前に何度も資材を担ぎ上げたと見聞きしました。

荷揚げは、普段、登山装備を担いで山に登るみなさんですから、それほど苦とはしません。難しいのは組み立てるための釘打ちと揺れ動かない安定した設置です。

枕となる60センチの角材に踏み板となる120センチの角材を4寸釘で固定します。4寸釘は長さ125ミリ、太さ4.6ミリ。厚さ6センチ×2枚をわずかに突き抜けさせます。突き抜けた先を叩いて曲げ、抜け止めにします。並の金槌では打ち込めません。重さが1キロを超える石頭鎚を用います。これが、いうことを聴きません。斜めに当たったり端に当たったりすると、太い釘も平気で曲がってしまいます。いくらか上手に打ち込むことができても、すぐに腕の力がなくなったりします。交代、分担しながら作業を進めました。

枕となる60センチの角材に踏み板となる120センチの角材を4寸釘で固定します。4寸釘は長さ125ミリ、太さ4.6ミリ。厚さ6センチ×2枚をわずかに突き抜けさせます。突き抜けた先を叩いて曲げ、抜け止めにします。並の金槌では打ち込めません。重さが1キロを超える石頭鎚を用います。これが、いうことを聴きません。斜めに当たったり端に当たったりすると、太い釘も平気で曲がってしまいます。いくらか上手に打ち込むことができても、すぐに腕の力がなくなったりします。交代、分担しながら作業を進めました。

設置もまた難しい作業のひとつです。登山道は平坦ではありません。設置した木道のどこを踏んでもガタガタと動かないように調節します。根気よく丁寧な作業が求められます。

2日間に汗をかいた参加者は延べ37人。組み立てた木道は69基、敷き延ばした区間は約300mです。大雪山・山守隊のみなさん、参加された山好きのみなさん、お疲れ様でした。

2019年06月04日登山道巡視、始めました。

大雪山国立公園 上村 哲也

5月14日(火)、白雲山士幌コースを巡視しました。然別湖の外輪にある白雲山は、標高1,186m。然別湖側と士幌町側にそれぞれ登山口があります。

士幌町側の登山口は「士幌高原ヌプカの里」の山側にあり、公衆トイレと駐車場が利用できます。登山口から山頂までは大雪山グレード2「大雪山の自然とふれあう軽登山ルート」です。

大雪山国立公園の最も南にあり、雪の少ない十勝地方の気候も加わって、比較的早く夏山シーズンを迎えます。登り2時間ほどと行程は短め、愛好家の足慣らしに最適でしょう。

山頂近くまで樹林におおわれていますが、樺など広葉樹はまだ葉が広がっておらず、飛び交う鳥たちが眼に止まります。

途中、岩石山にも足を伸ばしました。山頂からは十勝平野を一望できます。整然と区切られた耕地やまっすぐに延びる道路が十勝らしさを感じさせます。「なつぞら」が広がった一日でしたが、水蒸気が少なければ太平洋まで見渡せたことでしょう。

圧巻は白雲山から然別湖を見下ろす眺望です。湖を挟んで外輪山の向こうにはウペペサンケ山が立ち尽くしています。合間には、忠別岳や五色ヶ原がまだまだ白い山肌を見せていました。

5月28日(火)、然別湖のトウマベツ川落ち口近くにある登山口から、白雲山、天望山、東雲湖を巡る天望山周回線を巡視しました。一巡すれば6時間ほどの行程でしょうか、大雪山グレード2「大雪山の自然とふれあう軽登山ルート」です。シーズン中、登山口には簡易トイレが設置されます。

岩が積み上がった白雲山、緑豊かな天望山、十勝平野や然別湖を見下ろしながら進む尾根沿いの歩道、奥深くひっそりとたたずむ東雲湖、水辺の自然を感じながら歩く湖岸沿いの歩道、変化に富んだ見所の多いルートです。

天望山周回線は、樹林帯、笹原、岩稜など様々な環境があり、植物の種類も環境に応じて多く見られます。この日は、コヨウラクツツジ、エゾムラサキツツジ、オオカメノキ、ツバメオモト、ミツバオウレン、オオバナノエンレイソウなどの花を見ました。

白雲山の山頂は大きな岩が積み重なって形作られています。岩の隙間に携帯電話やコンパクトカメラを落としてしまうと、ほぼ取り戻せません。ペットボトルや食べ物の包み紙などについても充分に注意を払ってください。

然別湖周辺の登山道は、毎年、然別自然休養林保護管理協議会のメンバーやその関係者が、ササ刈りなど手入れをしています。この日も一部の整備を行いました。刈り払った笹が芯だけ徒長していたものを剪定バサミで刈り取り、風や雪で倒れ道をふさぐ樹木を手のこで対応できる分だけ取り除きました。大きな支障のないものはそのまま残しています。倒木を潜り、跨ぐのも自然とのふれあいと感じていただけたらと考えています。

マダニにも注意が必要です。肌の露出を避け、見つけやすい明るい色の衣服を選びましょう。

2019年04月24日十勝三股で植生復元活動

大雪山国立公園 北海道地方環境事務所

十勝地方、上士幌町の三股は、かつて林業で賑わい千人以上が暮らす集落でした。帯広から国鉄士幌線が延び、小中学校が置かれ、神社には土俵も造られたと聞きます。広大な三股のカルデラは黒々とした針葉樹の森に満ちていたそうです。三股を起点に林道や森林鉄道、馬車による鉄道も敷かれ、風倒木をはじめ大量の木材が搬出され生産されました。

しかし、やがて林業は衰退し、現在は二世帯が暮らすのみです。

その三股で、環境省は跡地を森に帰そうと植生復元活動を続けています。ひがし大雪自然館と共催で植樹イベントを開き、鹿の食害を防ぐため、柵で四角く囲んだり、網で丸く囲んだりしながら植樹を増やしてきました。大雪山国立公園パークボランティアのみなさんの力を借りながら手入れもしています。

雪解けが進む4月のある日、設備の点検に訪れました。

設えてから年月が経った柵は、老朽して変形し、錆びて弱くなった金網は鹿に突き破られるようになりました。幸いにも柵の中に植樹した多くの木々は2メートル以上に生長し、鹿の食害を受けにくくなっています。倒れた柵は、これから順に解体していきます。

数年前から、一本一本の木を支柱と網で囲む対策に変わりました。初めは、支柱の数を節約したり、固定の方法を試行錯誤したりしたものの、雪の重さに堪えられず変形してしまいました。今では、囲む網の径や支柱の数、そのほか設置のコツをつかみ安定するようになりました。植える木は、周辺の道路脇などから、放っておけば安全管理などのため刈り払われてしまう稚樹を掘り取っています。

小さな小学校の跡地でも、かつての森に帰すには何十本も木を植え、長い年月をかけて見守っていかなくてはなりません。

2019年03月14日大雪山のスノーモビル乗り入れ規制

大雪山国立公園 上士幌 上村 哲也

自然環境の優れた地域でのプレジャーボート、スノーモビル、オフロード車などの無秩序な使用は自然環境に悪影響を与えることから、これらを防ぐために国立公園内の特別保護地区、車馬等乗入れ規制地区、原生自然環境保全地域において、それらの乗入れを禁止しています。(北海道地方環境事務所のウェブページから)

自然保護官事務所では、乗入れ規制地区への入口となる場所に看板を立て、乗り入れ規制を周知しています。また、これらの地区を随時、巡視しています。この日、十勝三股の森、奥深くに通じる林道の入口まで来ると、スノーモビル乗り入れの痕跡がありました。この場所は昔、山奥に野湯が湧いていて密かに人気であったらしいのですが、2016年の大雨被害で、道路は寸断、湯殿も流れ去っています。

スノーモビルが自然環境に与える悪影響とは、排気ガスや踏圧、エンジンの音が考えられます。

十勝三股は、石狩連峰やクマネシリ山塊に囲まれた広大なカルデラ地形で、スノーモビルのエンジン音は山に跳ね返されて森中に響き渡ります。

大雪山に棲む野生動物たちは、ほとんどが臆病な性格をしています。シマエナガやハシブトガラ、カワガラス、ヤマセミ、エゾリス、ウサギ、...。大きな音におびえながら身を隠しているでしょうか。何度も繰り返されれば引っ越しも考えるでしょうか。これら臆病な小動物を捕食する猛禽類やキツネたちも、彼らがどこかへ姿を消してしまっては大迷惑です。静かな森は静かなままに、真っ白な野原は真っ白なままに、そおっとしておいてほしいものです。

そうそう、冬眠を妨げられると不機嫌で凶暴になる山親爺もいます。まだ体温が残っているのではないかという真新しい足跡を見つけて、この日は退散することにしました。

十勝西部森林管理署東大雪支署がトムラウシ山短縮登山口に設置した入林簿の一部データを拝借して集計し、短縮登山口から日帰りでトムラウシ山を目指す登山者の行動を調査しました。

5月30日から10月12日までの記録のうち、1,247人の方が入山、下山の時刻まで記入してくださいました。単独の登山者が439人、2人パーティが346人(173組)、3人以上のパーティが462人(89組)。下山時刻から入山時刻を引き登山時間の平均を求めると、単独が9時間34分、2人パーティが10時間38分、3人以上のパーティが11時間44分でした。パーティの人数が多いほど登山時間が長いという傾向が窺えます。パーティ登山では体力などの最も弱いメンバーに合わせて速度や休憩を設定します。パーティの人数が多いほど登山時間が長くなるというのは十分考えられることです。

入山時刻が4時から6時に集中しています。3人以上のパーティではもう少し狭く4時から5時に集中しています。登山時間が長くなるので入山時刻を早めているのでしょう。集中している部分に注目すると(それぞれ楕円で囲んだ部分)2人パーティの下山時刻は単独より約1時間、3人以上では更に遅いことが見て取れます。

単独の登山者では、入山時刻も下山時刻も幅広い時間帯に分布しています。まだ暗い未明の出発も、もう暗い日没後の下山も、気兼ねの要らぬ単独行の気安さでしょうか。6時間未満の登山時間(右下のグラデーションをかけた三角形部分)に単独の登山者が多く見られます。並外れた健脚であるのか、慎重に早めの撤退を決心したのか、入林簿からは読み切れません。

一方で遅い下山は、2人、3人以上のパーティが多く見られます。力を合わせ、あるいは励まし合いながら必ずや登り切ることを目指すのでしょうか。

以前に、パーティの人数と単独登山者の割合を紹介しましたが、トムラウシ山の短縮登山口と温泉登山口の集計も揃いましたので改めて紹介します。

入林簿記入者のうち単独登山者の割合が最も高いのはトムラウシ山温泉登山口の62.4%でした。

また、登山者の多いトムラウシ山短縮登山口も、温泉登山口とニペソツ山に次いで高い31.6%となりました。この短縮登山口の単独率を月別に算出すると、7月から8月に低く、その前後で高いことが見られました。7月から8月はお盆休みや夏休みがあるなど友人や家族を誘いやすいのでしょうか。山開きや紅葉の頃も大雪山は美しい季節です。どうぞ幅広くお楽しみください。

トムラウシ山短縮口の月別単独登山者率(入林簿記入データより)