大雪山国立公園 上士幌

92件の記事があります。

2020年09月23日オオハンゴンソウとの戦い

大雪山国立公園 上村 哲也

2019年は大雪山国立公園の東大雪地域、中でも特別地域に生育するオオハンゴンソウが少なくとも1,026本あることを確認し、確認個体はすべて抜き取ることができました。

しかし、できるだけ根塊を残さないよう注意を払いましたが、ササの根に遮られたり地中深くまで太い根が伸びていたり、あるいは花を咲かせずひっそりと隠れていたりと一度で倒せる相手ではありません。2020年も8月半ばを過ぎると黄色い花弁が目立ち始めました。

今年は、大雪山国立公園パークボランティアの協力を得て、短期間に抜き取ることができました。昨年と同じ区域から抜き取ったオオハンゴンソウの数は次の表の通りです。多くの区域で半減しています。昨年の抜取りが効果を現したのでしょう。さらにもう半分程度になってくれると、僅かな労力で駆除を続けられそうです。

| オオハンゴンソウの駆除数(本) | ||

| 生育地 | 2019年 | 2020年 |

| 糠平国道51km | 23 | 11 |

| 糠平国道49km | 734 | 266 |

| 糠平国道45.5km | 2 | |

| 音更取水堰 | 3 | 3 |

| 幌加駐車場南 | 8 | |

| 三の沢付近 | 5 | 2 |

| 黒石平 | 62 | 79 |

| 忠別清水線 | 189 | 113 |

| 合計 | 1026 | 474 |

しかし、油断はできません。ほかの地域の報告では、駆除を続けているのに数年後生育数が急に増えたところもあるようです。眠っていた種子が芽吹いたと考えられています。

国道273号線、上士幌町の黒石平にある国立公園界から数キロメートルは普通地域ですが、国有林の中を道路が通っているだけで住宅や牧場、耕作地などもありません。自然に近い普通地域です。ここにやはり特定外来生物であるヤエザキハンゴンソウ(オオハンゴンソウの変種)と思われる植物が生育しています。数も多くは見えなかったことから今年の駆除の対象に加えることになりました。

ところが、立ち向かってみるとササの下に隠れていて数は予想以上に多く、長い地下茎がササの根と絡み合って堀取りに苦労しました。4時間半をかけ379本を抜き取りました。

最も悪いニュースがこちら。推定3万本以上が生育する群落が新たに見つかりました。

やや、落胆し途方に暮れていますが、周辺の密度の低い区域では抜取りにより駆除を進めています。これまでに抜き取ったのは431本。合計では1,284本、昨年の駆除数を上回りました。花や葉を落とし茎が枯れてしまう前にもう少し抜取りを進めます。

やや、落胆し途方に暮れていますが、周辺の密度の低い区域では抜取りにより駆除を進めています。これまでに抜き取ったのは431本。合計では1,284本、昨年の駆除数を上回りました。花や葉を落とし茎が枯れてしまう前にもう少し抜取りを進めます。

写真のように密度の高い区域では、機械刈りと遮光シートを合わせた駆除が有効であるとの報告を見つけました。少し光を感じるニュースです。情報を収集中です。

2020年08月20日ヒサゴ沼に吹く西北西の強い風

大雪山国立公園 上村 哲也

8月12日(水)から13日(木)、クチャンベツ沼ノ原登山口から五色岳を経て、化雲岳、ヒサゴ沼などを巡視しました。

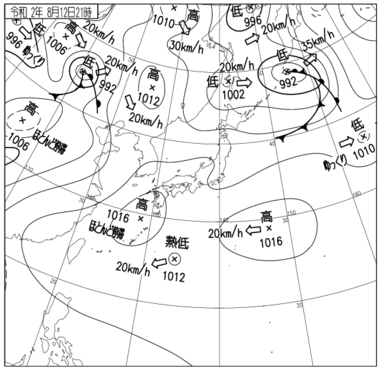

前日、朝鮮半島を東進し日本海に達した台風5号が、前線を伴う温帯低気圧となり勢力を弱めることなく、宗谷地方をかすめてオホーツク海に達しました。当日、上空の雲の流れは速く、稜線上は強い風が吹くと予想できましたが、既に前線は遠く離れていて雨が長く強く降り続くおそれはありませんでした。温帯低気圧は東進を続け、やがて風も弱まるものと考えていました。

8月12日は当初の計画どおりヒサゴ沼野営指定地にテント泊しました。ヒサゴ沼は標高1,690mにあり、三方を1,800mから1,900mの山塊に囲まれ、多くの場合は穏やかな野営地です。低くなった方角にはニペソツ山とウペペサンケ山を望めます。

しかし、この日は違いました。ヒサゴ沼からトムラウシ山を目指した登山者が、強風に阻まれ引き返してきていました。夜になって風はかえって強まったようにも感じ、テントが揺さぶられ、沼は波を立てていました。地形が開けた方角に吹き抜ける西北西の風が吹いたようです。トムラウシ山と化雲岳を南北に結ぶ稜線が壁となって西からの風をヒサゴ沼に集めるのでしょうか。そんなことを考えながら不安な夜を浅い眠りで過ごしました。

写真では穏やかに見える野営地。よく見ると、周囲のササの葉が裏返り、真ん中の黄色いテントが風をはらんで一面でへこみ一面で膨らんでいます。

図は、気象庁ホームページからダウンロードした8月12日(水)21時の天気図(日本周辺域)です。北海道付近に西風が吹く等圧線の流れですが、強い風を予想するような間隔の狭さはありません。風向と地形によっては強い風となって吹き抜けることもあるのでしょう。

2020年08月20日十勝三股で植生復元活動

大雪山国立公園 上村 哲也

十勝三股は、旧国鉄士幌線の終着駅十勝三股駅があった集落で、昭和53年にバス代行となるまではここまで汽車が走っていました。人口は最大1500名ほどありましたが、現在は2家族が住むのみとなりました。

環境省では、集落の跡地を所管地として管理し、小中学校の跡地などで植生復元を行っています。鹿の食害を防ぐため木枠と金網の柵で囲いを作り植樹をしました。平成23年からの取組で、30㎡ほどの防鹿柵を作って植樹した区画は17。植えられた木は190本余り。柵は古いものから倒壊が起きていますが、鹿に葉を食べられることのないまで充分に高く生長した木も多くあります。平成27年からは、鹿が特に好む広葉樹を1本1本樹脂網で囲い守っています。少しずつ植樹を増やし、あるいは、ササの中に自然に根付いた稚樹を見つけては樹脂網囲いを施しています。

この日は、樹脂網囲いの広葉樹、ともに植樹した針葉樹、合わせて180本余りについて、今後の効果が確かめられるよう、樹種や樹高、生育状況を調査しました。樹高2mを超え囲いが狭いくらいに生長したものもあります。反対に、根がつかなかったり周囲の草本に負けてしまったり既に枯れてしまったものもありました。中の木が枯れたり消えたりした樹脂網囲い20基ほどを解体しました。

集落の跡地には2家族が住む住宅のほかは、ほとんど建物が残っていません。使われていないコンクリートブロックの倉庫がひとつ。雪に押しつぶされ半壊した鉄道修理工場がひとつ。小中学校跡地は、校舎も教員住宅もなく、平らで木のない敷地がかつて校庭であったろうことを感じさせるのみです。時間をかけて元の森に還していきます。

まずは樹脂網囲い施工をおさらい

樹高を測り、樹種や生育状況を記録します。

暑い一日お疲れ様でした。

2020年08月03日速報 登山者カウンター集計

大雪山国立公園 上村 哲也

新型コロナウィルス感染防止のため外出自粛が求められてきましたが、6月19日から都道府県をまたぐ移動について全国を対象に緩和されました。登山者カウンターを設置した4つの登山コースを対象に、登山者の動向を探ってみました。

東大雪地域は、6月20日(土)と27日(土)、28日(日)にまとまった量の雨が降ったことからか、あるいは、おそるおそる活動を始めたからなのか、入山カウント数は3つの登山コースで前年に遠く及びませんでした。トムラウシ山温泉コースでは前年と同じでした。

ぬかびら源泉郷のアメダスによれば、7月の4回の週末のうち2回が雨に降られましたが、31日間のうち降水が観測されたのは10日、5時間以上の日照が観測されたのは15日でした。まあまあ天候に天候に恵まれたといえるでしょう。

7月、ニペソツ山幌加温泉コースと石狩岳シュナイダーコースで、昨年同月を上回る入山カウント数を計数しました。トムラウシ山短縮コースが伸び悩んでいるのは、百名山にも選ばれているトムラウシ山ですから昨年まで道外からの登山者が多くを占め、今年はまだ都道府県をまたいでの登山を控えているからでしょうか。最近は個人情報の取扱いに慎重なことから、森林管理署が設置している入林届にはお住まいを記入する欄はありません。私の拙い推測ではあります。

| 登山コース名 | 5月 | 6月 | 7月 | 合計 |

| ニペソツ山幌加温泉コース | 13(30日から) | 78 | 405(28日まで) | 496 |

| 石狩岳シュナイダーコース | 1(30日から) | 4 | 176(28日まで) | 181 |

| トムラウシ山短縮コース | 5(29日から) | 39 | 861(31日まで) | 905 |

| トムラウシ山温泉コース | 2(29日から) | 14 | 40(31日まで) |

56 |

| 合計 | 24 | 137 | 1482 | 1638 |

| 登山コース名 | 5月 | 6月 | 7月 | 合計 |

| ニペソツ山幌加温泉コース | 0(30日から) |

206 |

326 | 532 |

| 石狩岳シュナイダーコース | 0(30日から) | 28 | 89 | 117 |

| トムラウシ山短縮コース | 0(31日から) | 140 | 1078 | 1218 |

| トムラウシ山温泉コース | 0(31日から) | 14 | 40 | 54 |

| 合計 | 0 | 388 | 1533 | 1921 |

東大雪地域の山々は、登山口にロープウェイなどなく、多くは林道を詰め奥深いところから登山が始まります。一日に訪れる登山者の数は少なく、お互いに距離をとることを心がけて充分に密を避けることができます。清浄な空気に満たされた森林、花々や野生動物など自然を慈しみ、山頂や稜線からの展望を楽しんでどうぞ心身をリフレッシュしてください。

2020年07月14日然別湖でウチダザリガニ集中防除

大雪山国立公園 上士幌 上村 哲也

7月6日(月)~10日(金)然別湖において、鹿追町、大雪山国立公園パークボランティアとともに特定外来生物ウチダザリガニの集中防除を行いました。

然別湖のウチダザリガニは1993年ごろ南西部の湖畔温泉付近で最初に目撃されて以来、急速に生息域を広げ、2014年ごろまでには全周に及んでしまいました。ウチダザリガニの生息域拡大とともにバイカモなど十数種も観察された水草が徐々に失われ、今や北岸の一部に残るのみで風前の灯です。ニホンザリガニは2002年を最後に観察されていないといわれています。

然別湖にはオショロコマの亜種ミヤベイワナが生息し、産卵床がある流入河川へウチダザリガニが侵入しないか影響が懸念されています。

餌を仕掛けたカゴ罠を然別湖全周の岸辺に沈めます。多くは鹿追町がボートで作業しますが、船が近づけないところをパークボランティアが担当します。

翌日から捕獲したザリガニを回収し餌を追加して再投入。これを金曜日まで繰り返します。捕獲したザリガニは、体長を計測し、雌雄、抱卵、ハサミの欠損を観察して集計します。生態解明の資とします。

毎日、サンテナに4、5箱分の捕獲が続き、12,996尾を駆除しました。集計を担当された鹿追町さんお疲れ様でした。

ところで、カゴ罠を仕掛けるだけの1日目は、然別湖畔にある南ペトウトル山登山口近くで北海道指定外来種イワミツバの防除に取り組みました。イワミツバは登山口に近い舗装道路の脇に30mほどに渡って生育しています。根絶するには張り巡らされた根ごと掘り取らなければなりませんが、湿った土のほかに砂利の混じったところもあって難しい。今回は可能な限り根ごと抜取り、それが難しい場所は広がった茎や葉を引きちぎりました。まだ、ごく狭い範囲に生育しているので、大きく広がらないうちに食い止めたいところです。

南ペトウトル登山口でイワミツバ防除

然別湖北岸でかご罠を投入

雌雄の別、抱卵などをカウント

どんどんたまるウチダザリガニ

2020年06月25日憧れのトムラウシ山で3密回避

大雪山国立公園 上村 哲也

トムラウシ山の登山において、新型コロナウィルス感染防止のため3密を避けるには、どのような対策が考えられるでしょう。感染拡大当初、3つの密が重なる状況を避けるようにとされていましたが、現在ではゼロ密を目指すよう求められているようです。

密閉は、登山は屋外の活動であることから自然と避けることができそうです。ただし、山中泊では、避難小屋泊を避け、野営地を利用する場合も各自1人用テントを用いることが求められるかもしれません。

密集は、カムイ天上や前トム平、山頂など代表的な休憩場所で人が集まりやすいといえます。ほかの登山者と距離をとり、大勢が集まる前に滞在時間を短くすることも考える必要がありそうです。

しかし、密接はどうでしょう。狭い登山道でのすれ違いでは密接が避けられそうにありません。マスクの着用を心がけます(熱中症には要注意)。バンダナや日除けを兼ねたフェイスマスクも有用でしょう。そうして、トムラウシ山の日帰り登山で、すれ違いの回数を減らす工夫を思いつきました。

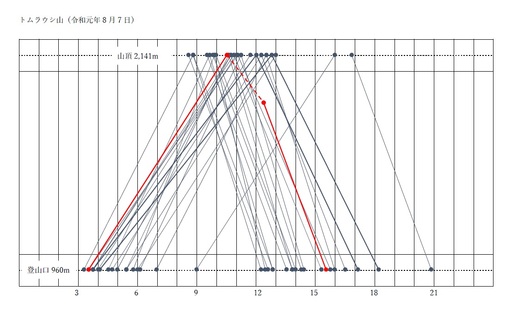

森林管理署がトムラウシ山短縮コース登山口に設置した入林届によれば、昨年の8月7日に昨シーズン最多の利用者数が記録されました。日帰りでトムラウシ山頂を往復した登山者のほか、前日までに南沼泊やほかの登山口から縦走後に下山、この日に短縮コース登山口から入山し南沼泊あるいはほかの登山口まで縦走した登山者を含め76人の利用が記録されました。

単純な考察で推測も多く含まれますが、入山と下山時刻の記入から図の青線ような行動の分布が見られます。線が交差するところが登山道上ですれ違ったことを表しています。やや太い線で描いたのは18人と21人のパーティでした。単純に山頂を往復すると、先に登頂を果たし下山してくる登山者、下山中に後から登ってくる登山者、ほぼほぼ76人とすれ違うこととなります。また、追い越したり追い越されたりがあればその登山者とは2回接近することになるでしょう。これを減らすことはできないものでしょうか。

そこで行動分布図と地形図とで赤線のような行動を考えてみました。

まずは入山時刻をできる限り早めに設定することで、山頂を目指す間に先に登頂して下山してくる登山者とのすれ違いを減らすことができます。

それから、やや行動時間は増えますが、ただ来た道を下山するのではなく北沼へ立ち寄り山頂西側の登山道を巻いて南沼に戻ります。ただ遠回りになるだけではありません。様々な花やエゾナキウサギ、エゾサンショウウオなどを観察することができます。運がよければ...。

赤色の点線で示した間に、後から山頂を目指してきた登山者とすれ違うことなくやり過ごすことができます。

以上、トムラウシ山の日帰り登山で3密回避を考えてみました。

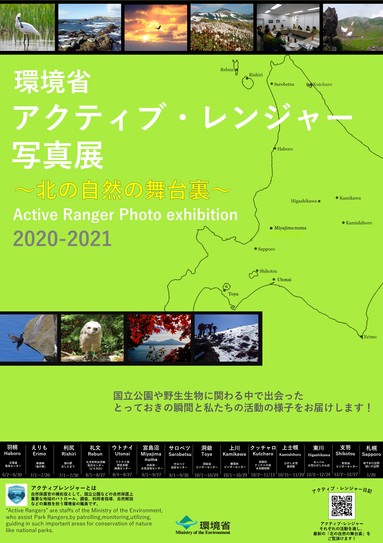

2020年05月29日「アクティブ・レンジャー写真展2020-2021」を開催します。

大雪山国立公園 上士幌 上村 哲也

今年も「アクティブ・レンジャー写真展2020-2021~北の自然の舞台裏~」を開催します。

北海道地方環境事務所に所属するアクティブ・レンジャー(自然保護官補佐)11名とアクティング・レンジャー(希少種保護増殖等専門員)1名が、国立公園や国指定鳥獣保護区、野生生物保護センターなどにおいて、業務を通じて撮影した写真を展示し、お気に入りの風景や美しい花畑、愛らしい動物たちを紹介します。

6月2日(火)から北海道海鳥センター(羽幌町)を皮切りに、ビジターセンターなど全14会場で開催します。お近くの会場の開催期間、開館日をお確かめの上、ぜひ足をお運びください。

| 開催地 | 会場名称 | 会場電話番号 | 初日 | 最終日 |

| 利尻 | 海の駅おしどまり 2階 | 0163-82-1114 |

7月1日(水) |

7月30日(木) |

| 礼文 | 礼文町町民活動総合センター(ピスカ21) | 0163-86-2119 | 8月1日(土) | 8月28日(金) |

| サロベツ | サロベツ湿原センター | 0162-82-3232 | 9月1日(火) | 9月30日(水) |

| 浜頓別町 | 浜頓別水鳥観察館 | 01634-2-2534 | 10月2日(金) | 11月13日(金) |

| 上川 | 層雲峡ビジターセンター | 01658-9-4400 | 10月1日(木) | 10月29日(木) |

| 東川 | モンベル大雪ひがしかわ店 2階 | 0166-82-6120 | 12月2日(水) | 12月24日(木) |

| 上士幌 | ひがし大雪自然館 | 01564-4-2323 | 10月31日(土) | 11月29日(日) |

| 札幌 | 札幌市地下歩行空間 憩いの空間 | 011-299-1954 | 1月20日(水) | 1月20日(水) |

| 支笏 | 支笏湖ビジターセンター | 0123-252404 | 12月2日(水) |

12月27日(日) |

| 洞爺 | 洞爺湖ビジターセンター | 0142-75-2555 | 10月1日(木) | 10月29日(木) |

| 苫小牧 | ウトナイ湖野生鳥獣保護センター | 011-299-1954 | 8月3日(月) | 2月28日(金) |

| えりも | 襟裳岬「風の館」 | 01466-3-1133 | 7月1日(水) | 7月20日(月) |

| 羽幌 | 北海道海鳥センター | 0164-69-2080 | 6月2日(火) | 6月30日(火) |

| 宮島 | 宮島沼水鳥・湿地センター | 0126-66-5066 | 9月1日(火) | 9月29日(火) |

この写真展では、アクティブ・レンジャー、アクティング・レンジャーの業務、取組みについても知っていただきたいと考えています。

会場には、写真の解説や業務を紹介する冊子を用意します。北海道の自然の素晴らしさと私たちが取り組む業務について紹介しています。お手にとってご覧いただき、お気に召しましたらどうぞお持ち帰りください。

新型コロナウィルス感染防止のため、各会場では消毒や換気など様々な対策を講じています。

見学の際は、マスクの着用や人と人との物理的距離の確保にもご協力ください。

2020年04月24日東大雪の山々

大雪山国立公園 上士幌 上村 哲也

朝、青空に誘われて上士幌町内の住宅から外に出ると広くなだらかな耕作地の向こうに東大雪の山々が連なって見えました。頂に雪をまとっているのが遠望山や石山、ウペペサンケ山、ニペソツ山です。昨日(4月23日)標高の高い山では雪になったようで、少し白さを取り戻したように見えました。大雪山国立公園の山々は、もうしばらくの間、厚い雪に覆われています。

トムラウシ山の短縮登山口に通じるユウトムラウシ第二支線林道は、除雪など行われず自然に雪が融けるのを待ちます。登山口まで車が入れるのは早くても5月の終わりでしょう。カムイ天上やカムイサンケナイ川、コマドリ沢はもっと遅くまで雪が残ります。広い尾根が広がるカムイ天上ではしっかり地図読みをしながら進まないとササや灌木が立ちはだかって思うように進めません。融雪が進むと踏み抜きやぬかるみにも苦しめられます。

トムラウシ山の短縮登山口に通じるユウトムラウシ第二支線林道は、除雪など行われず自然に雪が融けるのを待ちます。登山口まで車が入れるのは早くても5月の終わりでしょう。カムイ天上やカムイサンケナイ川、コマドリ沢はもっと遅くまで雪が残ります。広い尾根が広がるカムイ天上ではしっかり地図読みをしながら進まないとササや灌木が立ちはだかって思うように進めません。融雪が進むと踏み抜きやぬかるみにも苦しめられます。

ユニ石狩岳や石狩岳の登山口に通じるシンノスケ迂回林道、音更川林道なども通行できるのは、やはり5月の終わり頃です。

然別湖周辺には、東ヌプカウシヌプリ(標高1,252m)など大雪山グレード2「大雪山の自然とふれあう軽登山ルート」の山が並んでいます。南ペトウトル山も西ヌプカウシヌプリも登山口まで通年、道路が除雪されていますが、例えば現在の東ヌプカウシヌプリの登山口は写真のとおりです。

今年は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため5月6日まで外出自粛が要請されています。山はまだまだ雪の中ですから、登山靴やレインウェア、そのほかの用具の手入れなどしながら夏山シーズン到来を待ち新型コロナウィルス沈静化を祈っています。

今年は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため5月6日まで外出自粛が要請されています。山はまだまだ雪の中ですから、登山靴やレインウェア、そのほかの用具の手入れなどしながら夏山シーズン到来を待ち新型コロナウィルス沈静化を祈っています。

2020年03月27日クロスカントリースキーの働き

大雪山国立公園 上村 哲也

東大雪地域の登山口の多くは数キロから十数キロメートルの林道を経由しますが、冬は深い雪に閉ざされるため訪れる人はごくごく僅かです。

クロスカントリースキーを利用してそのひとつを巡視しました。クロスカントリースキーの用具は、スキー、ストック、靴も締め具もとても軽量にできていて、雪道や雪原を長い距離歩くのに向いています。ある程度の斜度であれば滑走面に刻まれた鱗の力を借りて登ってゆくこともできます。もちろん下り坂は滑って下ることができます。雪面が圧雪されているとよりスピードを増して行動できます。

巡視の目的は、スノーモビル乗入れ痕の追跡です。大雪山国立公園には、自然環境や動植物の生息・生育環境に悪影響を与えると考えられることから、スノーモビルなど車馬の乗入れを規制している地区があります。

詳しくは「北海道地方環境事務所の車馬乗入れ規制」を御覧ください。

この場所は決まって3月の下旬に乗入れが繰り返されてきました。台風などの大雨で林道が被災した後、一度は乗入れがなくなりましたが、また少しずつの乗入れが続いています。巡視の距離は往復で約30キロメートル、途中に標高差にして200メートル前後のアップダウンがあります。つまり、帰りにも登り返しがあります。行動時間は約7時間、防寒着や食料、飲料水、熊撃退スプレー、ヘッドランプ、衛星携帯電話などひととおりの日帰り装備を携えて入山しました。春分を過ぎ昼の時間が延びてきました。

森の中を行き交うエゾシカ、ウサギ、キタキツネたちの足跡、遠くから響くクマゲラやそのほかキツツキのドラミング、川面へ飛び込むカワガラス。野生動物たちの様々な営みが感じられます。幸いにも今年は目覚めたアイツの足跡は目にしませんでした。

山に春が近づいています。川の流れが増し、覆っていた雪が消えていきます。見慣れた登山口を過ぎ更に林道を詰め、目的地の数百メートル手前でクロスカントリースキー靴では川を渡れず引き返しました。スノーモビルのキャタピラ痕は難なく川を渡り奥へと続いていました。次回は長靴も装備に加えなければなりません。

どうか、野生動物たちの営み、快眠を妨げることなく、優しく自然とふれあってください。

アクティブ・レンジャーは、国立公園の自然保護官事務所や管理官事務所などに1名または複数名が配置され、業務に励んでいます。大雪山国立公園のように山岳が中心となるところもあれば、支笏洞爺国立公園のように湖を、えりも自然保護官事務所などのように特定の野生生物を保護管理するところもあります。フィールドや業務の内容に違いはありますが、アクティブ・レンジャー同士のつながりが互いの助けになることもあります。

そんな絆を深めようと「登山会」を始めました。リクエストも受けながら年に1座か2座を企画しています。ニペソツ山、富良野岳、白雲岳とその周辺の山など大雪山を中心に、後方羊蹄山や暑寒別岳にも登りました。始まった当初から「いつかはトムラウシ」が合い言葉になりました。

9月の連休、道北に低気圧が停滞し空気の不安定な状態が伝えられながらも北十勝はまずまず好天の予報に、テント泊にてトムラウシ山登頂を目指しました。

1日目は適切な歩調を整えられず、休憩が多くなって後半に失速。15時過ぎに南沼野営指定地に到着、山頂に雲がかかって来たこともあり、この日の登頂を諦めテントの設営に取り掛かりました。設営を終えた頃から予報にはなかった雨が降りだし2、3時間でしたでしょうか、なかなかの強さで叩かれました。強く降る前にテントには入れて幸運でした。後から調べてみると新得やぬかびら源泉郷のアメダスではまったく観測されていません、降ったのは山の上だけのようでした。

夜遅くに雨は止み、2日目、雲の多い朝を迎えました。朝食を済ませ軽装備で山頂を踏みます。十勝岳では噴煙が東へと長くたなびいていました。山頂は秋らしいやや冷たい風が吹いていましたが、30分ほど粘り十勝岳連峰や黄金ヶ原、東大雪の山々などまずまずの展望を楽しみました。

カバが黄葉することなく葉が傷んでいます。ナナカマドも赤には程遠いと感じながら、イワイチョウやウラシマツツジらが秋の彩りを描いてくれています。山頂を振り返り彼らの色づきを楽しみながら下山しました。

山頂から十勝岳連峰方面を望む。