知床国立公園

83件の記事があります。

2017年06月08日カムイワッカ

知床国立公園 笠井 憲子

知床の観光地の一つカムイワッカ湯の滝に行けるようになりました。

カムイワッカ湯の滝へ続く唯一の道、道道93号知床公園線が6月1日に冬期通行止めが解除され開通しました。

道路が冬季閉鎖される10月下旬(予定)までカムイワッカ湯の滝まで通行できます。

知床五湖との分岐から先は未舗装のダートとなっていますので、スピードは控えめに走行します。

ダートを走ること11km。この先に本当にカムイワッカはあるのかと、不安を感じる頃に到着します。

アイヌ語で、神・魔(カムイ)の水(ワッカ)という意味があるカムイワッカ湯の滝。

硫黄山から流れてくる水は、硫黄を含み飲めないことや生物が生息できないことから魔の水とも解釈できます。

湯の滝からもわかるとおり温泉の流れる川。

強酸性のお湯なので、肌の弱い人は注意が必要。水温は30℃ほどの温水プールぐらいの温度です。

川の中は靴下やかかと固定のサンダルで歩きましょう。

川べりは滑りやすいので、流れがあるところを歩くのがおすすめです。

一の滝上部まで利用できます。落石の危険があるので、規制線の先へは立ち入らないようお願いします。

今年のマイカー規制は、8月1日~8月25日です。この期間はシャトルバスをご利用ください。(自家用車でカムイワッカまで行くことができません。)

↓詳しくは、コチラをご確認ください。

2017年06月01日今年初の羅臼岳登頂!

知床国立公園 羅臼 宮奈光一郎

6月に入り、知床・羅臼も新緑の季節を迎えております。駆け足で春が過ぎていき、気がつけば初夏の陽気が漂っておりました。思わず山に足を運んでしまう季節です。

少し前になりますが、5月18日(木)に今年初の羅臼岳巡視を行ってきました。今回は山頂からの景色をご紹介させていただきます。この日は雲が空を覆うことなく、風もほどよく吹いており、まさに山に登るための一日でした。山頂で待っていた景色は・・・

でん!(画像をクリックすると迫力のある写真がご覧いただけます。)

ででん!

太平洋とオホーツク海を分ける半島ならではの景観を、今までで一番鮮明に見ることができました。国後島も島全体を肉眼ではっきりと捉えることができ、島が海に映る姿もじっくりと眺められました。7時間かけて登った疲れが吹き飛ぶほどです。

(羅臼岳はウトロ側は4から5時間、羅臼側は7から8時間と登頂に要する時間が異なります。各登山道で見られる景観も異なり、それぞれで知床の多様な姿を垣間見ることができます。)

山頂に立つと半島のほぼ真ん中に立っていることがよく分かります。山にも海にも囲まれた景色はまさに知床ならでは!今年の山シーズンには是非、羅臼岳登頂を試みては如何でしょうか。

ーおまけー

注意1) 6月に入り雪解けが進んでおりますが、登山道にはまだかなりの雪が残る箇所があります。

開けた場所(羅臼側では泊場、屏風岩、お花畑周辺)では目印となるものがなく、霧が濃く

立ちこめた場合は方向を見失う可能性が高く危険です。雪山装備はもちろん、天候、雪渓

状況等の情報収集をきちんとしていただき、安全第一でご利用ください。

注意2)ヒグマ対策も忘れずに!

参考1)羅臼ビジターセンター:http://rausu-vc.jp/mt_rausu/2017/05/518.php

(写真は5月18日の状況ですが、現在もかなりの残雪が見られます。)

2017年05月01日知床峠解禁!利用の仕方を忘れずに!

知床国立公園 羅臼 宮奈光一郎

4月28日(金)午前10時00分、知床峠へ続く国道334号線がヒグマのような長い冬眠を終え、通行可能となりました!知床に新シーズンの到来です!

現在、知床横断道路を利用できるのは午前10時00分から15時30分まで。時間が限られておりますが、今しか見られない景色を楽しもうと沢山の利用者が訪れています。

知床で最も大きな湖、羅臼湖。こちらも早速何名かの利用者が絶景を楽しんでいたようです。

※目の前にそびえ立つのは知西別岳です。

雪と氷に覆われた羅臼湖は、知床峠に訪れた賑やかさはなく、今も静寂さが漂っておりました。(あまりに静かすぎて、隣で食べ物を食べる人の噛む音が鮮明に聞こえてきます。)

この美しい景色に誰しもが心躍る季節ですが、知床を楽しむために是非、利用の仕方にも心を向けていただければと思います。

羅臼湖からの帰り道、入口はこんな状態でした。

バス停に駐車されている車両(今年4月29日撮影)

羅臼湖では過去、入口周辺に沢山の車が駐車され通行の妨げになるなどの問題が発生しました。そのことも踏まえて、羅臼湖では環境省を含め地元関係団体と協力して独自ルール「羅臼湖ルール」が作られています。

羅臼湖に駐車場はありません。そのため、知床峠に車両を置き、入口まで歩いて利用していただくことをお願いしています。

知床をこれからも多くの人が楽しく利用していくために、ご協力をお願いいたします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

羅臼湖ルール(詳細)

http://rausu-vc.jp/lake_rausu/lake_rule.pdf

知床の利用の仕方につきましては、現地のビジターセンター等のホームページをご覧ください。

分からないことがあれば、気軽にご連絡・ご質問ください。

羅臼ビジターセンター 知床世界遺産センター

HP:http://rausu-vc.jp/ HP:http://shiretoko-whc.jp/whc/

連絡先:0153-87-2828 連絡先:0152-24-3255

シレココ

2017年04月08日海ワシとの付き合い方

知床国立公園 羅臼 宮奈光一郎

新年度を迎え、早くも知床での生活が3年目に突入しました。1年1年があっという間に過ぎ去っていきまね。気持ちを新たに、知床と楽しくお付き合いしていきたいと思います。

さて皆さん、こちらの2枚の写真の生き物をご存知でしょうか。

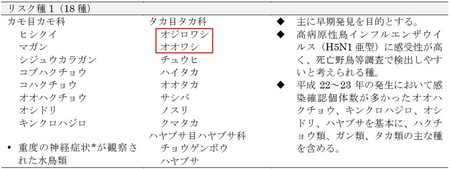

そう、オジロワシ(上)とオオワシ(下)です!

彼らを見に知床を訪れる方も多いのではないのでしょうか。

(豆知識:羅臼町の鳥はオジロワシです。)

国内最大の海ワシ(オジロワシ、オオワシ)の越冬地とされる知床。どのくらい多いのかと言うと...

この通りです。

街中をお散歩していてふと上を見上げると、木に海ワシが鈴なりになっております。この写真の中だけでもオジロワシが4羽、オオワシが14羽います。

.........

...とまあ、こんな感じで海ワシの紹介が過去にもされていたように思います。

今年も沢山の海ワシが遥かオホーツク海の彼方から、ここ、知床にやってきました。多い時で1日に300羽以上の海ワシを記録しています。(羅臼自然保護官事務所では毎年海ワシの越冬期に個体数のカウントを行っています。昨年は1日のカウントが500羽を越えることもありました。)

海ワシが空や流氷上を舞う姿を見に、多くの観光客が知床・羅臼を訪れます。翼を広げると2mを越える海ワシが目の前で、それも1羽2羽ではなく数十羽が同時に空を舞う姿は確かに圧巻です。

沢山の海ワシに囲まれながら冬を過ごす。これはかなり贅沢なことではないだろうか。そんな思いが頭をよぎる中、今年は一つ懸念することがありました。

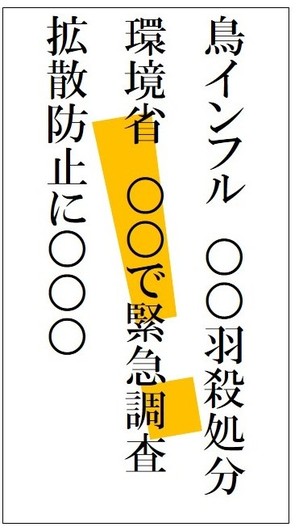

こんな記事を新聞等で見たことはありませんか。

そう、高病原性鳥インフルエンザ(以後、鳥インフル)です。

今年度は全国的に多数、野鳥や家禽が鳥インフルにかかり、大きな問題になりました。現在も、鳥たちが渡りの時期を迎えており、拡散するおそれがあります。

オジロワシ、オオワシは鳥インフルに感受性が高く、死亡野鳥等調査で検出しやすいと考えられる種とされており、一ヶ所に集中すると感染のリスクが高まってしまいます。

※「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル簡易版」より抜粋

※「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル簡易版」より抜粋

このことを踏まえ、羅臼自然保護官事務所では関係団体に注意喚起をし、傷病鳥発生時の対応などについて話し合いを行いました。

幸い、今シーズンは何事もなく海ワシたちは北へと渡っていっております。

知床を訪れる海ワシがこれからも安全に生活できるように、関わる全ての方々と肩を寄せ合いながら、海ワシとの付き合い方について考えていくことが必要だと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

高病原性鳥インフルエンザに関する情報(環境省)

2017年03月30日春うらら

知床国立公園 笠井 憲子

春山シーズンに突入して、浮かれています。知床国立公園ウトロの笠井です。

穏やかな天候が続き、雪国知床も春めいてきました。

根室海峡に浮かぶ流氷と国後島

山にはまだ雪がありますが、低地は雪解けが進んでいます。

暖かい陽気に生きものたちが動きはじめる気配を感じます。

知床では早くもヒグマが活動を始めています。

先日、現地調査にて、 流氷を背に崖を登るヒグマを見かけたのですが、別の日には、爪痕もしっかりとしたヒグマの足跡と出会いました。

このヒグマの足跡は大きく、雄成獣サイズです。

糞も発見しましたが、中にシカの毛が混じり、どうやらシカを食べている様子。

知床で散策する際には、事前に情報収集を行うと共に、ヒグマに出会わないために声を出したり、音の出るもの(クマ鈴など)を身に付けたりしてヒグマに人の存在を知らせながら歩きましょう。

私たちも巡視の際は、クマスプレーを持ち歩いています。

ヒグマ対策情報

知床半島先端部地区利用の心得 シレココ

<http://www.env.go.jp/park/shiretoko/guide/sirecoco/bear02/index.html>

公益財団法人知床財団 ヒグマ対処法

<http://www.shiretoko.or.jp/library/bear/>

ヒグマの出没に春の訪れを感じる知床国立公園です。

2017年02月20日春はもうすぐ?

知床国立公園 高橋法人

知床連山をはさんで西側のウトロに流氷が確認されたのは2週間ほど前 。羅臼にもやっと流氷がやってきました。

(漁港の周りも流氷に包囲されています)

流氷が来ると気温が低下することが多いのですが、この時期にしては、暖かく0度以上の春めいた日が続いています。

間欠泉の周りの雪はとけて、なんとふきのとうが開花しそうでした。

(フユユスリカのなかま)

また雪虫が川の周辺に多く見られるようになりました。こうしたユスリカやセッケイカワゲラを見ると、春の気配を感じます。

さて、昨年の2月は俳句を詠みましたが、

今回も一句、

ワシが来て 流氷も来て 蕗も咲く

といったところでしょうか。今回は適当です。

冬と春が混ざったかのようですが、これが2017年2月羅臼の一日なのでした。

2017年02月03日来たーーー!!

知床国立公園 笠井 憲子

待ちに待った真冬の使者がやっと来ました。

流氷です。

プユニ岬から望む流氷

今年は2月2日に知床ウトロに接岸、遙かアムール川から長い旅をしてきた流氷が知床に到着しました。

知床は北半球で流氷が接岸する南限になっています。知床半島が流氷をキャッチするので、知床国立公園の入口にあるウトロは、流氷が溜まりやすく陸上から見やすいのです。

港の中にもびっしりの流氷

かつては海が覆われることから漁の期間を短くする厄介者とされてきましたが、知床の海を豊かにしてくれる、とても大事な仕組みを担っています。

豊富な栄養分を含んだ流氷は、春に溶けることで大量の植物プランクトンを発生させ、動物プランクトンの増殖を通じて、魚類やそれを食べる海棲哺乳類や海鳥と多くの生きものを育む生態系の基点となります。そうして育まれたサケ科魚類が秋には川を遡上し、ヒグマや大型猛禽類の食料となり、糞としてその栄養は森へと運ばれて行きます。

世界自然遺産に認められた知床の価値、流氷から育まれる命のドラマがここから始まります。

北の国から一足先にやって来ていたオオワシ「オレも待ってたぜ!」

2016年12月19日今だ、発動せよ、知床半島ヒグマ管理計画

知床国立公園 ウトロ 桑原 靖則

今年の道内はまとまった雪が降るのが早く、人間に限らず動物たちも冬支度に追われているのでしょうか。ヒグマなどはもう冬眠しているかもしれません。

してなかった

川の河口などは雪も少なく、サケのホッチャレ(産卵を終えて瀕死のサケ)が泳いでいます。こういった食べ物がある限りヒグマは冬眠せず、寒さに耐え、ギリギリまで餌をとり続けると聞きます。

この忘年会シーズン、私もギリギリまで料理を食べ続け食品ロスを減らしていきたい知床国立公園・ウトロの高橋です。(30・10運動に賛同しています)

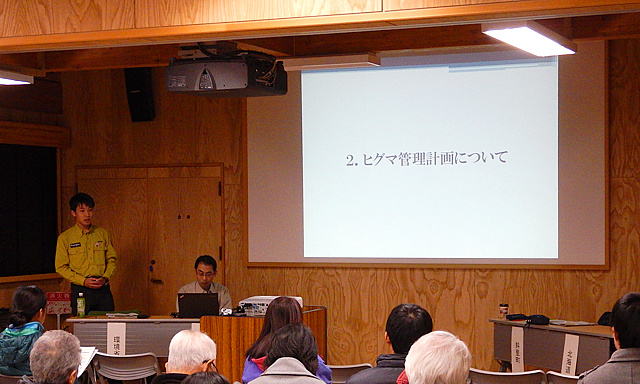

さてヒグマと言いますと、去る12月4・5・6日の3日間にわたり、知床半島にある3つの自治体、標津町・羅臼町・斜里町で「知床半島ヒグマ管理計画」についての住民説明会が開催されました。最終日の斜里町民向け説明会は、ウトロにある知床世界遺産センターが会場です。

斜里町外からも含め、約30名の方がご参加くださいました

「知床半島ヒグマ管理計画」......物々しい響きですが、かいつまんで言いますと「知床半島の住民が、この先5年間、ヒグマとどう折り合いをつけていくか」、その方法を具体的にまとめたもので、2012年に策定された「知床半島ヒグマ保護管理方針」の改訂版にあたります。

ヒグマ管理計画の目的は2つあります。

1. 住民の生活・産業を守り、来訪者の安全・自然体験の場を確保する

2. ヒグマの生態・個体群を将来にわたって持続的に維持する

と、このように人の利益だけではなく、ヒグマにとっての利益も目的に掲げています。人とヒグマの間の軋轢を減らし、より良い関係を築くことを目指しています。

住民説明会では最新のヒグマ出没状況やこれまでの課題、そしてヒグマ管理計画の概要が説明されました。

管理計画の概要を説明する前田自然保護官

過去5年間を振り返ると、未曾有のヒグマ大量出没&大量捕獲、激やせヒグマが全国ニュースで報道、食品ゴミやサケの不法投棄、観光客やカメラマンがヒグマを取り囲んで写真撮影、釣り人がヒグマに物を奪われる、等々......他にも色々なことがありました。これらを通じて2016年現在、最も問題視されているのが「繰り返し人前に出てくるヒグマの出現」です。こういったタイプのヒグマの存在が、追い払いや捕獲件数のわりに、危険事例の発生や出没件数が減らない大きな原因になっています。

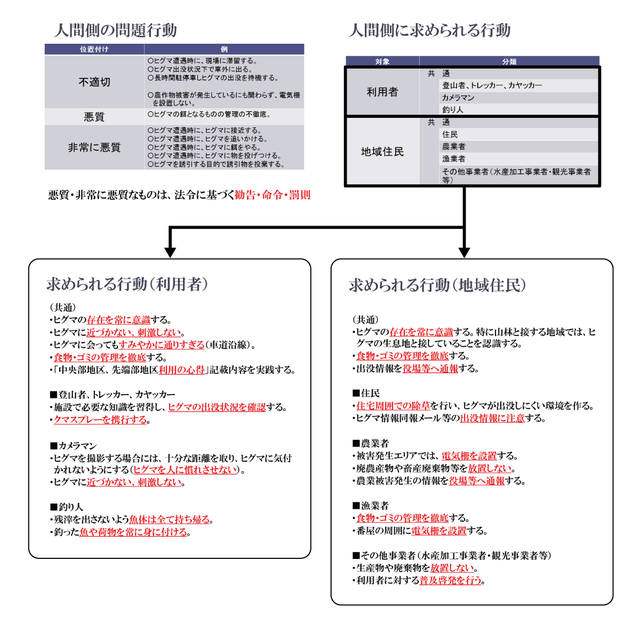

今回のヒグマ管理計画では、この繰り返し出てくるヒグマに関連した対策が盛り込まれており、今後5年間のキーポイントになっています。具体的には次の3つになります。

1. 人間に対する働きかけの強化

2. 繰り返し出没するクマへの働きかけ

3. 目標の再設定、モニタリング体制の強化

クマへの働きかけ以上に、人間に対する働きかけに力を入れた内容になっています。これは、過去5年間のヒグマとの軋轢の中でうまれた「クマを変えようとしても簡単ではない。人が変わる方が早いし効果的だ」という考えからです。そして何より「繰り返し人前に出てくるヒグマ」の出現の陰には、人間側にも不適切な行動があったためです。そういった過去の事例に学び、知床半島というエリアならではの「人間側の問題行動・人間側に求められる行動」をとりまとめ、具体的に明文化したのが本計画最大の特徴です。

管理計画では、具体的な人間側の問題行動を挙げ、立場によって求められる行動を定めている

今回の住民説明会でいただいた意見を踏まえ、来年3月までに「知床半島ヒグマ管理計画」を正式に決定します。その後は同計画に基づき、2017年から2022年までの5年間、知床半島のヒグマ対策に関連した諸活動が進められていきます。我々同様この知床半島に暮らし、時に恐ろしく、時に憎らしく、時に愛らしい隣人もとい隣獣ヒグマ。5年後、彼らとより良い近所づきあいができていることを望んでいます。

2016年12月01日知床にもいた!奇妙な生きものにご対面!

知床国立公園 羅臼 宮奈光一郎

今年も最後の月を迎えました!

早いものですね。

今回は今年1年知床で出会った生きものの中でも、一際奇妙な生きものをご紹介させていただきます。

こちらの写真の生きものをご存知でしょうか。オカモノアライガイと呼ばれる水辺周辺に生息する陸生の巻貝です。知床・羅臼でも水辺周辺の植物を観察していると、よく見かける生きものですが、皆さん、この生きものに寄生する奇妙な生きものを見たことがあるでしょうか。

それがこちら↓(ちょっと閲覧注意)!

ロイコクロリディウム(Leucochloridium:属)と呼ばれる寄生虫です。

どこにいるの?と思われたかもしれません。よくよく触覚を見てください。

奇妙なしましま模様になっていませんか?

拡大すると...↓

写真奥が正常な触覚です。写真手前の触覚にはあきらかに他の生きものが入り込んでいます。これがロイコクロリディウム(属)です。

ロイコクロリディウム(属)は終宿主(寄生虫が成体になったときに寄生している生きもの)を鳥とする寄生虫です。鳥の体内で卵を産み、卵は糞に混ざって外に出ます。卵入りの糞を食べたオカモノアライガイが寄生されてしまうというわけです。オカモノアライガイはロイコクロリディウム(属)にとって中間宿主、終宿主である鳥にたどり着くための中継地点となります。

さて、どうやってロイコクロリディウム(属)はオカモノアライガイから鳥にたどり着くのでしょうか。結論から言えば、オカモノアライガイごと鳥に食べてもらうことで、たどり着きます。オカモノアライガイに食べられたロイコクロリディウム(属)は、体内で成長すると1、2枚目の様に触手に移動し、上下(?)に脈動することで触手をイモムシに似せ、鳥に餌だと思わせます。ただし、オカモノアライガイは日光を好まないので、そのままだと暗い場所に移動してしまい、鳥に見つけてもらえません。そこで、脳に影響を与え、明るいところにオカモノアライガイを移動させます。

こうして、オカモノアライガイごと鳥に食べられ、体内に入ったロイコクロリディウム(属)は成長して新たな卵を産む、というなんとも奇妙な一生を送るわけです。

知床を訪れると、ヒグマやオオワシといった大型の生きものに目が行きがちですが、小さな生きものの世界にも魅力が沢山あります。知床に訪れた際には是非、様々な目線で自然を観察していただけたらと思います。

7月を迎え、知床にもじんわりと汗をかく季節が訪れました。観光客も次第に多くなり、羅臼ビジターセンターには連日観光バスがやってきます。(7月から9月の夏期期間、羅臼ビジターセンターでは通常休館日である月曜日も開館しております。是非、足を運んでみてください。)

ヒグマも活発に活動しているようで、沖ではシャチやミンククジラも見られており、野生動物の姿を間近で見ようと来られる方も沢山います。そんな方々からよくこの様な声を聞きます。

「痩せていて可愛そう。食べ物がないんだね。」

誰に向けてかけられている声かというと・・・

そう、北海道では野良猫よりも見かける生き物、ご存知キタキツネです。多くの方が思い浮かべるキタキツネは、この写真の様な毛がふさふさした状態ではないでしょうか。しかし、これは冬の姿。今の時期はというと・・・

こんな感じです。確かに冬の姿と比べると毛が抜け落ち、尻尾もほっそりとしているため、飢えに苦しんでいるように見えてしまいます。ですが、キツネは犬の仲間。夏になれば毛が抜け落ちるのです。見た目は可愛そうに見えてしまうかもしれませんが、じっくり観察していると、彼らはとても快適に過ごしておりますよ。

この時期になると食べ物欲しさに近づいてくる「おねだりキツネ」をいつもより見かけるようになります。キタキツネは警戒心が強い生き物ですが、一度安全だと分かると大胆な行動に出るものもおります。人に慣れてしまうと車にも近づくようになり、思わぬ事故につながる恐れがありますので、不用意に食べ物を与えて事故の危険性を高めることがないよう、ご配慮ください。

※もちろん、ヒグマには絶対に食べ物を与えないでください。

ーおまけ-