えりも自然保護官事務所

49件の記事があります。

2019年12月03日秋のアザラシ調査ひと段落

えりも自然保護官事務所 熊谷 文絵

みなさんこんにちは。えりも自然保護官事務所の熊谷です。

雪が降ったり氷点下の日が増えたりと、すっかり冬になりましたね。

えりもにもこれまでに3~4回雪が降りました。ここでの雪は"深々と降る"という感じとは違い、降る雪がえりも特有の強風に煽られ吹雪のよう。ホワイトアウトに近い状況になります。運転など気をつけなければならないことも増えますが、空気の澄んだ北海道の冬が好きです。今シーズンはどんな景色に出会えるか、とても楽しみです◎

さて、8月末から約3ヵ月に渡り行われていた「秋サケ定置網漁」。11月20日をもって今年度の操業が終了し、ここに併せて行っていた乗船調査も終了となりました。

乗船調査の目的は、襟裳岬に定住するゼニガタアザラシによる漁業被害の程度を把握すること、被害軽減のための対策を遂行することです。

この乗船調査で行われている中から、"水中カメラ"について、活用する目的や利点・難点そして特に今秋にあったことをご紹介します。

●定置網に水中カメラを設置する

水中カメラを設置することで、定置網に入る魚やそれら魚を追ってやってくるアザラシが、どのくらいのスピードで、どのような動き方で入網するかなどが分かります。動きが分かれば、この部分の網の強度を増しておこう、アザラシが通り抜けできない目合(網目幅)にしよう、など対策をすることが出来ます。

また、アザラシを近くで撮影できるため、からだの模様などから"以前近寄ってきていた個体がまた近寄ってきている"と分かる場合もあります。いくつも定置網がある中で同じ場所に映るということは、常習性があることが推測できます。

※魚の溜まる箱型の網にアザラシが入ってしまうと、魚をひっかいたり食べてしまい、被害が出ます。被害を減らすため、箱型の網の入口に、魚は通れるがアザラシは通れない格子状の網を取り付けています。

【成功例】

魚を追ってやってきたアザラシが格子の部分に頭部を突っ込み、中を覗く様子が良く映っています◎

【成功例】

格子網をくぐり抜け、画面奥から手前に入網する魚の様子が分かります◎

このように、冷たい海の中に長時間いることのできない私たちにとって「貴重な情報源」となっている訳ですが、「難点」もあります。大きな定置網を、魚を獲るため船に引き上げる際・海に戻す際、人力だけでなく機械を使って網を巻き上げているため、危険の無いよう何度もやり直すことは出来ません。カメラをつけるチャンスは1度きり。明日の網興しでカメラを引き上げ映像を確認し、そこでやっと、カメラを吊るすロープの長さや向きを調整する必要があるかないかが分かるということになります。新しくカメラをつける網では、カメラ位置が定まるまでに3~4日を要することもあります。

【失敗例】

カメラは2本のロープを吊るすように取り付けますが、片方のロープがほどけてしまい、映したいところが映りませんでした...。

また、えりもの海は栄養豊富。透明度が低く、撮影は出来ていても内容の分析ができないことも多いのです。

【失敗例】

人為的失敗ではありませんでしたが、濁りがひどく魚やアザラシの様子が読み取れません。

さらには、潮の流れが速いためにカメラが想像以上に偏り肝心なところが映っていないこともしばしば。

潮の流れが速いことや24時間冷たい水中に入れていることでバッテリーの消費が早く、それならばとバッテリーを増やせば、バッテリー同士の熱でカメラが止まってしまったこともありました。より長時間の情報を得られるよう、ビデオ撮影からタイムラプス撮影に変更してみたり、調査期間中も試行錯誤を続けました。

コロコロと海況を変える"えりも"においては、カメラひとつとってもスムーズに調べさせてもらえないもんだなぁ、と難しさともどかしさを感じます。

さらに気になったのは、今期も一定程度のアザラシ被害が出ているにも関わらず、期待したほどカメラ映像にアザラシが映らなかった点です。これはどういうことでしょうか。網の入口よりも手前で食べているのでしょうか... 現地調査が終わったばかり、これから調査結果をまとめ考察していきます○

9月には半袖シャツでも暑い日があったというのに、11月に入ると出港時0℃を下回る日も増えた上、強風や波しぶきを浴び、いくら対策をしても寒さに悶えました。

船上での作業は、それぞれの動作を船員みんなで、タイミング・力やスピードの加減を合わせたりと感覚が大事で繊細さも必要です。特に指先は重ねすぎても感覚が鈍ってしまうので、最後まで寒さ対策は悩ましかったです。

調査最終日はなんとも厳しい条件でした。

<出港時=5:30時点>

*降雪あり *気温:-2.3℃ *風速:25m/s

出港後に強さを増した風、船の進むスピード...

風速1m/sにつき体感温度は-1℃とされています。この日私たちは一体何℃を体験したのでしょうか...‼

なんとも"えりも"らしい忘れられない最終日となりました◎

これだけの強風でも安全に操業できる技術は素晴らしいですね!

▼帰港時、完全防備も敵わず寒さに悶える平野保護官と熊谷。目が開きません...

2019年10月25日2019秋サケ定置網漁

えりも自然保護官事務所 熊谷 文絵

こんにちは! えりも自然保護官事務所の熊谷です。

今回は、約3ヵ月と長期戦の調査のお話です。

えりも町では「秋サケ定置網漁」真っ只中。8月末~11月中旬までえりも町全域で行われています。

ここ三年記録的な不漁続き...今年こそと期待が膨らみましたが、今のところ昨年よりも水揚げは少なく、大変厳しい漁模様となっています。。ただ、魚体はとても大きく立派なものばかり!!

▲この日一番大きいものを測ってみました!なんと5㎏超え!

私たちが秋サケ定置網漁に併せて実施している「乗船調査」は、襟裳岬に生息するゼニガタアザラシによる食害の程度を把握し、食害を減らす対策を講じるための調査です。

では、調査スタート!

<4:20>

まだ暗いうちに出発!そろそろこの時間は吐く息が白くなってきました。

<4:45頃>

港到着、早速乗船スタイルに。船の上では一身に風を受けて体温が下がりますが、網興しはとても体力を使うため終わる頃には暑くなることも。船上で脱ぎ着をしている暇がないのでどれだけ着込むか悩みます。。

上下合羽・手袋に救命胴衣、ヘルメットも被ります。カゴには水中カメラや調査用紙が入っています○

▲平野保護官は着込む派。熊谷は暖まりすぎると酔いやすいので、やや寒いくらいにしています。

<5:10>

船に乗り込み、出港‼8月末~10月頭まで比較的暖かい日が続きましたが、最近は風の強い日・時化ている日が増えてきて、海況厳しく"えりもらしく"なってきました◎

<5:20~5:30>

漁場に到着!

魚の溜まった網をみんなで引き寄せます。魚が多い時は写真のようにタモ網を使い、船のタンクに移していきます。

定置網には水中カメラを設置して(写真右)、魚や網に近づくアザラシの様子を撮影しています。

ひとつの船で興す網は4か所ですが、潮の流れが速かったり時化がひどく全て興せない日も珍しくありません。。

乗船時、私が意識するのは...

①漁師さんのお邪魔にならないこと。

風あり波あり船が動いている中での漁は、瞬間的に集中しなければならない場面ばかり。その一瞬の邪魔にならぬよう、その時の状況に応じて動きます。

②視界から消えないこと。

時折、波が高かったり突風が吹くこともあります。その際、安全・確実に乗船していることを伝えるためにも、漁師さんの視界から消えない位置にいること、これは大事です。救命胴衣はもちろんヘルメットも、余計なご心配をおかけしないように、といった意味でも役立ちます◎

▼アザラシによる被害

獲れた魚の中には、アザラシによってサケの頭部が喰われていたり、爪の痕が残っています。これらは人間の食用としては流通せず、ツブの餌等に活用されています。

どんな風にどれだけの被害が出ていたか、毎日記録します。

<6:30頃>

全ての網興しが終わったら港へ戻ります。

▼荷捌きの様子

漁師のみなさんがオスなのかメスなのか、また重さにより分けられている区分ごとにすごい速さで仕分けしていきます。「毎日やっているから見たら分かるよ!」と瞬時に数十グラム単位で判別し分けるのだから、熟練の技です。

定置網はその場所へ泳いできた魚がかかるもの。サケばかりとは限りません。こんな魚も...

▲《ホウボウ》ヒレが美しい、暖かい海域の魚です。食味も良く、刺身や天ぷら等で食されます。えりもの漁師さんには馴染みがないようで、定置にかかることは珍しいそうです。

▲《イシガキダイ》この和名は、"石垣"を思わせる模様に由来しています。太平洋側では房総半島、日本海側では山口県以南に生息する魚なので、えりもで定置にかかるとは珍しい。

▲《フクラギ》出世魚であるブリの幼魚。おおよそ40㎝までを指します。「フクラギ」とは地方名で、関東圏では「イナダ」、関西圏では「ツバス」と呼ばれています。

このフクラギや、60cm以上のブリが多くかかるようになったのはここ3年とのこと。時にはサケより多く獲れることもあります。

▲《ボラ》小骨が多く刺身で食べるのには隠し包丁を入れるのが良いでしょう。昨年含め、定置網にかかったのは初めて見ました。

暖かい海で見られる魚がかかるようになってきました。温暖化の影響があるのでしょうか。。

その後、漁師さんや組合の職員の方とお話しながら、情報収集に努めます。

「この水じゃ魚は来ない」という漁師さんに「水温ですか?潮の流れ方ですか?」と質問をしながら、えりもの特殊な海況を教えてもらったり、環境省での被害対策の具合はどうか。今後どういったことに期待しているかなど...この時間に"これからのヒント"が詰まっていることが多く、とても勉強になります。

<7:30頃>

事務所へ戻り、回収した水中カメラの映像を確認します。

この日の映像から魚やアザラシの動きは得られませんでした...が、「この状況(海況や気象条件等)で魚やアザラシの動きが映らなかった」というのも調べたから分かること。貴重な記録となります。

そうこうしているうちに半日終了。今日の調査は終了です。

海の中は資源の動向が読みづらく、見込みよりもたった数℃でも水温が高ければ魚が来ないなど、"今期の普通"を見極めるにも日数がかかります。定置網にあまり魚がかからない時、アザラシたちはどう過ごしているのか、なんとかアザラシと意思疎通ができないものか...時にはヤキモキしますが、焦らず我慢!と自分に言い聞かせ、調査の毎日を過ごしています。

2019年08月09日地元を知ろう!地域探求学習①

えりも自然保護官事務所 熊谷 文絵

えりも自然保護官事務所の熊谷です。

前回の日記に、「次回はドローンでの個体数調査お楽しみに!」としていたのですが...

最近のえりもは濃霧が続いていて、思うようにドローンを飛ばせていません。。

季節を問わず行っている調査です、よき画像が撮れましたらこちらでお伝えします!

今回は、地元高校生の地域探求学習のご報告です。

夏から秋にかけて数回行われるこの課外学習。

いくつも種類がある中で、地元の自然に関わることに興味を持った6名の生徒さんが選んでくれました。

その授業の担当をすることになった私。

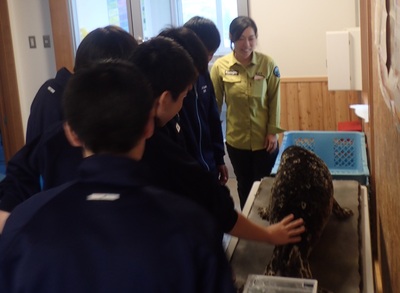

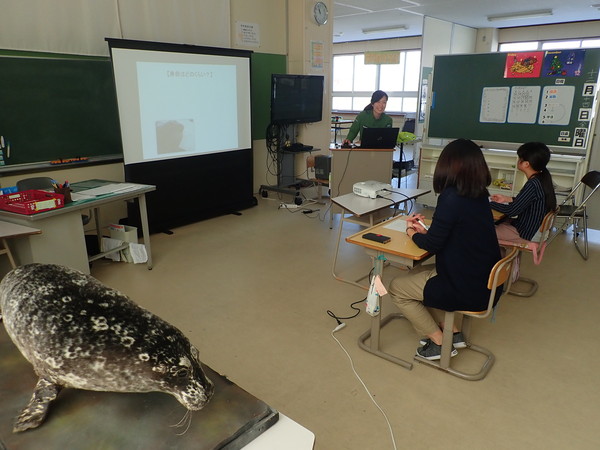

第1回目は、えりもの"今"を知ってもらうための講義です。

・えりもに生息するゼニガタアザラシとはどんな生きものか

・ゼニガタアザラシと人との関わり

・ゼニガタアザラシによる漁業被害

・漁業被害軽減を目指した取り組み(アザラシ対策)とは?

などなど...

皆さん沢山メモをとりながら聞いてくれました。

高校生のみなさんは、これまでえりもに棲むゼニガタアザラシを近くに見たことはなかったようです。

近隣にお住まいのみなさんも、ゼニガタアザラシがどんな顔か分からなかったり、どのくらいの大きさか分からないという方が多いです。

それもそのはず。ゼニガタアザラシは普段、海で泳ぐ他は岬の先に連なる岩礁にいることが多く、その様子を陸から肉眼で見ることは出来ません。

日頃から海に出る漁師さん以外、アザラシを見たことがないという方が多いのも当然です。

ここ数年でドローンでの空撮が可能になり、アザラシの様子を身近なものとして感じていただけるようになりました◎

事務所に置いているアザラシの剥製を恐る恐る触って、思いのほかフカフカの毛並みに驚いたようでした。

また、その剥製は、生後約2か月の個体(0歳)です。体長100㎝を超えるアザラシがまだ0歳ということも驚きだったようです。

地域探求学習の第2回目は、秋の定置網漁の時期。

漁から戻ったばかりの漁師さんにインタビューを予定しています!

えりもでは若い世代の漁師さんも多く、将来漁業関係を目指している生徒さんもいるかもしれません。

どんな質問が飛び出すでしょうか。今から楽しみです!

2019年08月05日ゼニガタアザラシ調査内容のご紹介

えりも自然保護官事務所 熊谷 文絵

こんにちは!

えりも自然保護官事務所の熊谷です。

みなさんの知っている"えりも"はどんなところでしょうか?

...風が強いだけではありませんよ。

ここ、えりも町は季節を問わず魚や貝類など多くの海産物が水揚げされます。

中でも、鮭の定置網漁の季節は町や港が賑わいます○

※定置網漁とは...

"進行方向に壁があると感じると、沖へ向かって泳ぐ"という、魚の習性を利用した漁法。

網をあらかじめ定められた場所に仕掛けておき、そこへ泳いできた魚が自身の持つ習性により網の奥へ奥へと誘導される仕組みです。

毎朝、網に溜まった魚を回収します。(この作業を「網興し(あみおこし)」と呼びます)

えりもの鮭定置網漁の季節は「春(5月中旬~7月上旬)」と「秋(8月末~11月中旬)」。

ここ数年、記録的な不漁が続きましたが今年の春は昨年よりも魚が獲れ、活気を取り戻しました♪

▲大漁!サケ・マスの他にカレイやサバ、ニシンが。大漁の日は港が更に活気づき、心躍ります♪

よく見ると、獲れた魚の中にはこんなものも...

▲「トッカリ喰い」

これは、アザラシがひっかいたり、食べてしまったことによる被害です。

「トッカリ」とはアイヌ語でアザラシを指し、アザラシが食べる様子や食べられた魚を「トッカリ喰い」と呼びます。

これまでも何度かご紹介しているように、えりも周辺には、「ゼニガタアザラシ」が暮らしています。

このアザラシは定着性のため、周年決まった範囲内で過ごしますが、えりも町の定置網のいくつかはその範囲(生活圏)内に位置しています。そのため、定置網に入ったまたは入ろうとしている鮭を度々食べてしまうのです。

鮭を食べよう・獲ろうとするのは人間だけでなく、アザラシも然り、狙っています。

アザラシがひっかくことにより傷がついたり、一部食べられてしまった鮭は人間の食用として出荷することは出来ません。漁師の皆さんからすると、害獣とも感じかねないゼニガタアザラシ。

えりも自然保護官事務所では、アザラシの個体数を維持しつつ、漁業被害を減らすにはどうしたらよいか。。

そのためにはどんな対策を行うべきか。。地元漁師のみなさんは勿論、専門家や関係各所にご意見をいただきながら取り組みを行っています。

これまで、効果の見られたものがあるものの、より効果を得られるものはないかと試行錯誤が続いています。

今回は、その中の春の定置網漁に同行し行っている「乗船調査」の一部をご紹介。

◎毎朝5:00 漁師さんと共に漁船に乗り込みます!

◎定置網の場所まで移動したら...いざ網興し!私も一緒に網を引き寄せます。

大漁の日こそ、重たいんです。。

◎獲れた魚にどれだけのアザラシ被害があったのか、調べます。

◎定置網に近寄る魚やアザラシの様子が見られるよう水中カメラを設置しています。

交換は網興しの度に行います。1つの船で興す網は2ヵ所、もう一度繰り返します。

その他、定置網の近くにアザラシが寄ってきているか、目視での確認を行います。

◎事務所に戻ったら、回収したカメラ映像を確認します。

得られた映像から、魚やアザラシが何時頃、網の近くでどのような行動をとっているかが分かります。

これらは漁師の皆さんと都度共有し、必要があれば網の形状を変更したりしています。

今年の春は、カメラに興味を持ったウマヅラハギがしばらく覗き込んでいたことがありました...

ウマヅラハギのドアップで魚やアザラシの様子分からず...かわいいハプニングとなりました♪

そして、何といってもアザラシがとっても賢いこと。。ここに私たちが取り組む業務の難しさがあります。

水族館で行われているショーなどからも分かる通り、トレーナーとコミュニケーションが取れるだけの知能があり、学習能力が高いため、何か新しいことが起きても数日、いや早ければ数時間もしないうちに慣れてしまうのです。

また、日々変化する海中での出来事に適応しているアザラシたちに、陸で暮らす私たち人間が対策を講じることは、一筋縄ではいきません。

そういった日々に私の頭の中はというと...

●ダイバーでもある私。潜って海中の様子を見てみようか... いや、ここはえりも。

日高山脈が海に沈む特殊な地形から、風はもちろん海流も複雑です。静かそうに見えても海中はうねって流れも速い。。やめておこう。

●あれ、アザラシが休息をとっている岩礁が昨日と違う。ゼニガタアザラシは同じ個体が決まった岩礁を好む傾向にあるけれど...昨日と同じような海況・風況なのにどうしてだろう?

●気温の上がってくる今時期に発生しやすいのが、霧。10m先も見えない濃霧、待っても待っても真っ白でな何も見えません...霧くらいならアザラシはいつもの場所にいるのかな?

こんな調子で、気づけば毎日アザラシのことばかり考えています。

アザラシも種類や棲む場所によって食べるものや行動も違っています。

ここに棲むアザラシのことをもっと知ろうとするものの、中々上手くいかないことも多いのです。。

とはいえ、ここにいるから分かる情報は豊富です、めげずに調査に取り組みます!

今年の春の乗船調査が終了し、そこでの結果を取りまとめました。

専門家の方や地元の皆さんと会議をし、今後の方針や調査方法などを決めていきます。

ゼニガタアザラシが野生で棲むことが出来る環境が残るえりも。いつまでもここを選んもらえるように、人とアザラシが共生できる環境を目指します!

次回は、ドローンを用いた個体数調査についてご紹介の予定です。お楽しみに!

2019年05月22日日本に棲むのは〇〇アザラシ!春だけの光景って??

えりも自然保護官事務所 熊谷 文絵

みなさんこんにちは。

えりも自然保護官事務所 熊谷です。

えりもも木々や草花が彩り、風や凪が穏やかな日が増えてきました。

今回は、GWが終わったばかりで大分気が早いですが...

小中学生の皆さんには夏休みの自由研究に!大人の皆さんにはプチ自慢に!なるかもしれないお話です。

ここで早速、問題です!

日本にいるのは「何アザラシ」でしょうか?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...思い浮かんだのは何アザラシでしたか?

多くの方の答えは、真っ白でフワフワな赤ちゃんで有名な「ゴマフアザラシ」だったのではないでしょうか。ゴマフアザラシは日本の多くの水族館や動物園で飼育され、目にする機会の多いアザラシかと思います。

このゴマフアザラシ、日本にいるといえばいるけれど、いないといえばいないんです。

どういうことでしょうか...??

アザラシは、世界中に19種類が生息しています。

そのうち日本で見ることが出来るのは5種類。

そして、北海道で見ることが出来るのも5種類。

日本で野生のアザラシを見られるのは「北海道」だけなんです!

(たまーに「たまちゃん」と呼ばれたアザラシのように本州に迷い込んでしまう場合も。。)

その5種類のアザラシを生活様式ごとにご紹介します。

【回遊性のアザラシ】

決まった場所に棲みつかず、時期によってその時最適な場所を移動しながら生活します。流氷のくる冬の時期、子育ての為に北海道へやってきて、暖かくなると元いた場所や過ごしやすい環境を求め、北海道を去ります。このスタイルをとっているアザラシは...

●ゴマフアザラシ

白地に黒いゴマをふりかけたような模様をしています。流氷に溶け込む色、白くてフワフワの赤ちゃんは有名ですね。その白さ、たったの2~3週間!

(北海道の居心地が相当良いのか、日本海側にはほぼ周年いる個体もいるようです)

●クラカケアザラシ

黒い体に白い鞍(くら)をかけたような模様から、日本名が付けられました。大抵の生き物は、棲む場所に似た模様や色をしていて外敵に見つかりづらい保護色となっていますが、クラカケアザラシは、本当に保護色になってる?!と思う程はっきりと濃淡のある白黒模様です。

●アゴヒゲアザラシ

からだは茶色、大型のアザラシです。名前の通り立派なひげの持ち主ですが、よく見るとひげはあごからでなく口の周りに生えています。

●ワモンアザラシ

世界で最も小さなアザラシ。それでも成獣(おとな)は約50㎏にもなります。白っぽい黄なりのような地に同系色の輪紋模様からワモンアザラシの日本名が付けられています。

【定着性のアザラシ】

回遊はせず、周年決まった範囲内で過ごします。北海道で見られるアザラシで唯一の定着性のアザラシは...

●ゼニガタアザラシ

昔のお金「銭(ぜに)」のような模様をしていることから名前が付きました。北海道の太平洋側に生息していて、中でも襟裳岬には多くのゼニガタアザラシがおり、国内最大の生息地および繁殖地となっています。

ここまでで、北海道では、回遊性のアザラシは冬の決まった時期だけに姿を見せ、定着性のゼニガタアザラシのみ一年中見られることが分かります。

ここまでで、北海道では、回遊性のアザラシは冬の決まった時期だけに姿を見せ、定着性のゼニガタアザラシのみ一年中見られることが分かります。

ゴマフアザラシなど回遊性のアザラシたちを、北海道に"棲む"ではなく"いる"と表現するのはそのためです。

ということで、クイズの正解は...

ゴマフアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ワモンアザラシ、ゼニガタアザラシ...紹介したすべてのアザラシが正解です。複数答えられた方はアザラシ通!

いかがでしたか?えりもに生息しているゼニガタアザラシ、名前を聞く機会は少ないかもしれません。ですが、日本に暮らす私たちに一番関係が深いアザラシともいえるのではないかと感じます。

今時期(5月末ごろまで)はゼニガタアザラシの出産シーズン!!

写真は「ノーズ・トゥ・ノーズ」と呼ばれる行動です。

写真は「ノーズ・トゥ・ノーズ」と呼ばれる行動です。

親子は時折、鼻と鼻を近づけてお互いの匂いで親子であることを確認し合います。今時期だから見ることのできる微笑ましい姿。

母アザラシが子どもを背中に乗せて泳ぐ姿も見ることが出来ますよ♪

子どもは、牛乳の10倍ともいわれる栄養たっぷりの母乳を飲んで成長します。生まれたときは10㎏に満たなかったアザラシは1ヵ月半ほどで約30㎏に。あっという間に大きくなってしまいます。

このように、誕生から独り立ちまでの様子を見守ることが出来るのも、定着性のアザラシだからこそ。

時折波にさらわれそうになったりと、ちょっと危なっかしくも逞しく、そして微笑ましく成長する姿を見届けられることはとても貴重なことです。

出産・子育ての今時期や、一年に一度全身の毛が生え変わる"換毛期"の夏。これらの時期は、天候に恵まれる日が多くアザラシを観察しやすい時期です。

みなさんも、ご自身の目でえりもに暮らすゼニガタアザラシの日常を覗いてみてはいかがでしょうか?

2019年03月18日来て!見て!知ろう!ゼニガタアザラシ学習観察会

えりも自然保護官事務所 北海道地方環境事務所

みなさんこんにちは。

最近のえりもは、山道や日陰の場所に雪が残っているものの、3月に入り日差しの眩しい日が増え、一気に春めいてきました。

真冬の暴風ともいえる強い風は少しづつ治まり、アザラシを観察できる日が増えてきています!

そんな中、開催されたのは「来て!見て!知ろう!ゼニガタアザラシ学習観察会」です。

日高振興局主催のイベントで、襟裳岬周辺に生息するゼニガタアザラシを観察するとともに、その生態や近年問題となっている漁業被害等について学習し、人間とゼニガタアザラシの共存について考える、というもの。

当日は、日高管内にお住いの約50名の親子が集まりました。

主催者挨拶の後には、えりも町郷土資料館の中岡館長による、えりも町の歩みのお話。

えりもに生息する生物の紹介の中で、カニの写真がでるとみんな「おぉ~」と感嘆の声が上がりました。その他、かつて砂漠と化していたえりもの地が、地道な植樹の取り組みによって森の姿を取り戻し、砂が舞わなくなったことで海をも豊かに出来たことなど。昆布もそれ以降に良質なものが出来るようになったそうです。

私からは、ゼニガタアザラシとはどんな生きものか、ゼニガタアザラシと漁業との関係、アザラシの食害による被害軽減のための取り組みについてお話させていただきました。

未就学のお子さんもいたので、少し難しかったかな~と思い返しているところですが、業務中に現場で撮影した写真には皆さん思い思いの反応を見せてくれ、良かったです。

その後、展望スペースでのアザラシ観察と昼食が予定されていましたが、この時点で私の心配事はただひとつ...。潮が満ちていて、アザラシが上陸する岩場があまりなかったのです。これでは望遠鏡を覗いてもアザラシは見えません。もう少し潮が引けば、岩場も顔をだし、きっとアザラシが休息しに岩場に上がるはず...!!

昼食中、お子様たちからの「アザラシどこ~??」コールに「今探すね!」を繰り返しながら、アザラシたちお願いだから上陸してー!と心の中で思うのでした。。

その思いが届いてか?徐々に潮が引き始め、お気に入りの岩場周辺には黒いずんぐりむっくりアザラシが岩場の様子を見に集まり始めました。そして、ついに上陸!水から上がったばかりのアザラシは陽の光を反射しキラキラに光っていました。お子様も大人の方々もみんなで望遠鏡を覗いて観察することが出来ました○

この日はお天気にも恵まれたため、屋外での観察も。双眼鏡を覗くのが難しかったお子さんも、固定した望遠鏡を覗いては「いーたー!!!」「見えたー!今日の運使い果たしたー!!」と興奮気味に元気いっぱい!保護者の方からも、初めて見る!晴れだから見れるの?などの質問も飛び出し、それぞれの形で興味を持ってくれたようでした。

また、私たちのようにアザラシに関わる職業に興味を持ってくれたお子様もいました。嬉しい限り。ぜひ頑張ってほしいです。

さて、そろそろ観察会も終わりという時、聞きなれない鳴き声が。。

一瞬、アザラシかと思いましたが、周囲に響き渡る野太い鳴き声。アザラシとは何かが違う...。

すぐに双眼鏡で周囲を探すと、なんとトド!!大きな声を発しながら泳いでいました!昔はよく見たもんだと漁師さんから聞いたことがあったけれど、見たのは初めて。なんともラッキーでした。

えりものゼニガタアザラシについて、小さなお子様から大人まで多くの方に知ってもらうことが出来、トドが見れたラッキーも相まってなんとも充実の一日となりました。ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました!

もう1~2か月もするとゼニガタアザラシは出産シーズンを迎えます。親子の愛らしい姿が見られる機会も増えます。ぜひ、えりものゼニガタアザラシに会いに来てください!

2018年12月26日小学校へ出張授業に行ってきました!

えりも自然保護官事務所 熊谷 文絵

みなさん、こんにちは!

年末に向け寒波がやってくるようです。十分備えて体調崩さぬようお過ごしください。

えりもは、雪の日も増えてきましたが道内では少ない方なのだそうです。この時期ハラハラと舞う雪は、本当にきれいで毎日雪が降ったらいいのにな~と密かに密かに思っています。

ここ、えりも町は「風の町」と言われ、風速10m以上の日が年間260日以上もあります。道内では気温も高いうえ日本屈指の強風地帯ときたら雪が少ないのも頷けますね。

また、海に突き出たような地形から、岬の西部と東部とでは風況や海況が大きく変わる場所でもあります。

岬の先端に立って右(西側)を見ると、ほぼ無風で波もない。けれど左(東側)を見ると大きな波が立ち強風が吹き荒れている。。「えりも」では、よくある話です。

そして、えりもと言えばゼニガタアザラシ。

周年見ることのできるゼニガタアザラシですが、春から夏の時期には、より多くのアザラシを見ることが出来ます。春には子育て中の微笑ましい姿、夏には気持ちよさそうに日向ぼっこをする姿...換毛(かんもう)といい、毛が生え変わる時期なんです。そして、強風の日のアザラシといえば、風や波しぶきの当たりにくい場所を選んで休んでいたりと、アザラシなりに工夫していることが伺えます(寒いもんね)。ですが、岩礁で休むことを選ばないアザラシも多い。つまり、凍てつく強風吹き荒れるこれからの季節は、岬から見られるアザラシは少ないんです。きっと、泳いでいるのでしょう。

季節柄、強風の日が続いています。その威力にドローンを飛ばすことはもちろん望遠鏡で長い時間観察することはできそうにありません。ときにはその場所へ行くことすら難しいほどの強風なのです。

アザラシの様子を見られる機会が減り、「アザラシたち今頃どうしているかな~、寒がっていないかな~」とちょっとさみしく想いを馳せていたそんな折、町内の小学生にアザラシに関するお話をする機会をいただきました。

お話の内容は、「ゼニガタアザラシの生態や漁業との関係について」。

小学生はアザラシのどんなところに興味が湧くだろう?不思議に思う特徴はあるかな?など、考えながら準備を進めました。

ゼニガタアザラシの名前の由来から、からだのつくり、野生のアザラシが見られるのは日本で北海道だけ!その中でも、えりもは一年中ゼニガタアザラシが暮らせ、私たち人間はその様子を見ることができるとても恵まれた地域であること、そして、アザラシと漁業との関係、漁業被害を減らすための取り組み内容など...盛り沢山の内容となりました。

写真は、アザラシが後脚の水かきをどんな風に使っているのかお話しています。えりも町に住んでいても、これまでアザラシを見る機会は中々なかったようです。沢山メモを取りながら聞いてくれました。まずは、えりも町の特徴を知り、そしてこの町でどんなことが起きているのか今後興味を持つきっかけになれば良いと感じます。

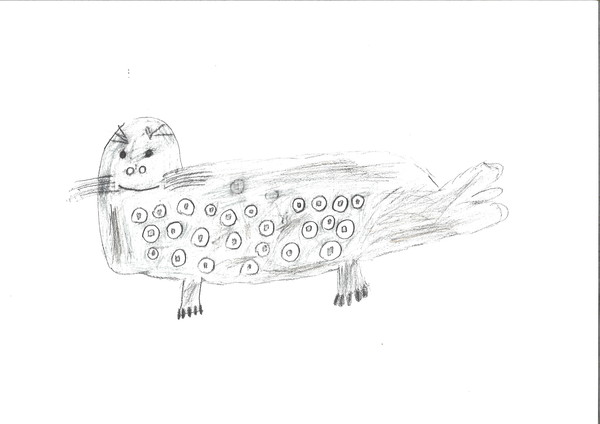

授業から数日後、生徒さんからお礼のお手紙とイラストをいただきました。当時お話した、昔に日本で使われていた「銭(ぜに)」に似たからだの模様など、特徴をよく捉えています。アザラシの爪の数は話には上がらなかったけれど、しっかり数えてくれていたようです。なんとなく後脚が多いような気がするのはご愛嬌!かわいいイラストありがとうございました!

今回、伝えるための準備をしたことで、私自身とても勉強になることが多く、よき機会となりました。

アクティブレンジャー日記を読んでくださる皆さんにも、ゼニガタアザラシの特徴や漁業との関係、環境省が行っている取り組みやなぜそれを行うのか、分かりやすくお伝えしていきたいと思っています。

今後もぜひ、アクティブレンジャー日記を覗きに来てください。お楽しみに!

2018年11月09日アザラシの住み家にお邪魔しました

えりも自然保護官事務所 熊谷 文絵

例年に比べ暖かい日の続く北海道。えりもでは雪の便りもしばらく先になりそうです。

みなさまお変わりなくお過ごしでしょうか。

8月末から行われている定置網漁。アザラシに関する調査の為、乗船の日々が続いています。

いくら暖かい日が続いているとはいえ、早朝の強風は一層寒さを増し身に沁みます。沁みます。。

私、熊谷は今年5月の着任当初から、周囲の多くの方より「えりもの風はえらい(すごい)から大変だど~」「こっちの波はすんごいんだから!」などと声をかけていただいていたので、少々緊張気味でしたが聞いていたよりも穏やかな日が多く「このくらいなら大丈夫!!」と感じていました。

ですが秋の定置網漁が進むにつれ、強風・高波等の日も増え「みんなが言っているのはこれか...」と、大自然ゆえの厳しさを思い知らされ再び気を引き締めたところです。

(勿論、海況が悪いときは休漁になることもあり、出漁しても安全第一で業務にあたります)

特に今日は海が時化、繰り返す波しぶきの中での漁となりました。

漁も終盤、今後も気を緩めずに逞しく調査に取り組みます!!

そんなある日、漁から戻ると風も落ち着きスカッと晴れ初秋を思わせる天気になっていました。

これは!!と思い準備していたドローンを飛ばしてみると...

思った通り。アザラシたちが気持ちよさそうに岩場で休んでいました。

そんなところで休めるの?という岩礁にいることも...

長い時間こうしていたのでしょうか。陽を浴びている側は体毛が乾き、ぬいぐるみのようにフワフワです。よく見てみると、岩場とアザラシの色柄はよく似ていてどこが境目か分かりづらいところがあるほど。よくできています。

こうしてアザラシの日常を覗いていると、観光でいらした数名が「何をしているんですか?」と話しかけてくださいました。

えりも岬周辺はゼニガタアザラシの貴重な住処となっていること。ゼニガタアザラシは日本で周年見られる唯一のアザラシであること。そしてそのゼニガタアザラシの調査のためドローンでの撮影をしていること...撮影をしているその場所から、アザラシを肉眼でみることはできませんでしたが遠隔操作中のカメラ映像を見ていただくことが出来ました。

「どんなアザラシ?」「わぁ、波が来たら嫌がって顔避けてる!」「これを見なければアザラシがいると知らずに帰るところだった」などなど...色々なことを知って感じていただけたようです。関係者以外とお話しできる機会は少ないので、貴重な機会となりました。

今後も❝ここだからこそ❞の写真や活動の情報を発信していきます!

どんな強風が吹いているのかご興味ある方、ぜひいらしてくださいね(驚きます)

2018年09月28日えりもの秋、真っ盛り!!

えりも自然保護官事務所 熊谷 文絵

こんにちは!

えりも自然保護官事務所 熊谷です。

今年のえりもは9月に入ってからも気温の高い日が続きましたが、ここ最近はすっかり涼しくなりました。おなじみの❝風❞は「涼風」から「秋風」へと変わり、色づいた木々が風に揺れるその様も秋らしく、季節の移ろいを感じています。

さて、港では秋の定置網漁(8月末~11月中旬)が始まりました!えりもの海が一番活気づく季節、まさに秋真っ盛り‼ サケを中心に水揚げされます。

私の前回の日記(http://c-hokkaido.env.go.jp/blog/2018/07/post-306.html)で、えりもに「ゼニガタアザラシ」が生息していること、地域の観光資源でありながらも、定置網に入り魚を食べてしまう漁師泣かせな一面があることをご紹介しました。

人間、ゼニガタアザラシ、どちらにとっても資源豊富なえりも。よりよい環境を目指して、秋の定置網漁に併せた乗船調査に取り組んでいます!

●出港は早朝5時ごろ。海はキラキラ、天候により朝焼けや虹が見えることも!キレイ~

●ポイントに到着したら、みんなで網を手繰り寄せます!ものすごく重い...‼

●定置網に近づく「アザラシの様子」を撮影するためのカメラの回収・取り付けを行います。

●アザラシによる被害状況を確認します。 この日は多かったです...

「トッカリ喰い」

アイヌの言葉で、アザラシは「トッカリ」と呼ばれ、アザラシが喰い散らかした魚や食べる様子を「トッカリ喰い」といいます。

●船での調査はここまで。

事務所に戻り、回収した映像を確認します。アザラシが映っていた場合には、漁師の皆さんにご連絡。アザラシの行動によっては網の形や網目の大きさをを変更したりと、都度反映させていきます。

このような乗船調査は、11月中旬の定置網漁終了まで、ほぼ毎日行います。厳しい風が吹き、波が高いときは船が大きく揺れる中での作業です。期間中、私の奮闘ぶりを何度かお伝えできればと思っていますのでご期待ください♪

一昨年・昨年と記録的な不漁が続きましたが、それに比べると今年は良いようです◎ 8月末の開始直後より少しづつ漁獲量も増え、サイズも多きくなってきているようにも感じます。みなさんの食卓にサケが並んだ際は、こんな風に獲っているんだ!また、環境省でこのようなことにも取り組んでいるんだ!と、少しでも思い出していただければ嬉しく思います。

先日、えりもからは秋サケ定置網漁に合わせたアザラシ被害調査の取り組みをご紹介しました。

ここでいう"被害"とは、定置網(定められた場所に仕掛けられた網)に入った魚のうち、アザラシによるとみられるキズがあったり一部が喰われていたりしたものを指します。

▲アザラシによる食害、「トッカリ食い」(アイヌ語でトッカリ=アザラシ)

定置網漁の場合、漁は毎日実施されるため、毎日記録をとることでその網で獲れたすべての魚のうちどのくらいの割合で被害が出たのか(=その日アザラシが網に近づいてきている)など動向を追うことが出来ます。定置網漁の特徴は、「いつも同じ場所に魚の溜まる箱網がある」ことと、「漁が毎日実施される」ことです。

えりも町は、サケの他にも昆布・ツブ・ウニ・ホッキ・タコ・ボタンエビ・毛ガニ・タラ・ハタハタ・カレイなど...多くの海産物の水揚げがあります。

そういった環境下に棲むゼニガタアザラシは、サケの他にも、海底に生息するタコやアイナメを好んで食しています。

秋サケ定置網漁の調査終了後、今度はタコ船に乗船し被害調査を実施しました!

タコ漁は空釣り縄(からつりなわ)と呼ばれる方法です。

数百メートルの糸の途中に"重しとなる石"と、"タコを引っかけるU字の針"が等間隔に取り付けられています。これを海に沈め、1週間から10日後に引き上げる方法です。ひとつの船でいくつかの場所に仕掛けていて、今日はここ、明日はここといった感じに回収・仕掛けを繰り返します。

▲空釣り縄漁のイメージ

▲仕掛けを回収しながら掛かったタコを見つけたら、カギと呼ばれる道具を使い一気に引き上げます。

▲種類はミズダコ。これで15㎏以上ありますが、30㎏程のタコがかかることもあるそうです。

▲獲れたタコは吸盤があちこち張り付かないよう、すぐに裏返します。漁師さんは裏返しながらタンク目掛けて投げるのですが、丁度タンクの穴へタコの頭部が入る様子はお見事でした!頭部が入ればタコは自分で奥へと入っていきます。

しばらく見ていると、様子の違うタコが上がってきました。

頭部がなく、色は変色し腐敗が進んでいます。これがアザラシ被害です。

▲アザラシによる食害

今回は、これだけ残っていたために被害があったと分かりました。アザラシが大部分を食していたり、腐敗がひどい場合、仕掛針から外れ、被害があったことさえ分からなかった可能性があります。

「いつも同じ場所に魚の溜まる箱網がある」「漁が毎日実施される」が特徴の定置網漁に比べ、被害の把握が難しく、被害対策も工夫が必要になりそうです。

タコ漁に適した対策案を練るためにも、アザラシがどんなふうにタコを捕らえるか知る必要があります。そこで、様子をうかがうための器具を北海道大学の山村准教授に作成していただきました。

▲作成した器具

重しは海底に付くイメージです。その重しから少し上に、板にカメラを下向きに固定し、アザラシの動きを上から撮れるようにしています。また、カメラは海中で常に丁度良い高さに浮かせておく必要があるため、板の上の浮きの数を海水の浮力に合わせ調整してあります。写真で平野保護官が持っている部分は、仕掛けそのものがなくならないよう、ひもを取り付け、海面の目印となるブイにつなげてあります。

▲仕掛け設置の様子

広い海の中、このポイントにタコが来てさらにアザラシが来たところを丁度良く撮影するのは相当難しいことです。今回は少しでもアザラシの様子が映りやすいよう、エサのタコを取り付けました。先にご紹介した通り、空釣り縄漁では仕掛けを回収するのは約10日後です。

▲帰港後、船からタコを上げる様子

今日分の回収・仕掛けが終われば帰港です。この日は大漁でした!

タコ漁の出港は4時半過ぎ、港に戻るのは14時~15時頃です。丸一日船の上でほとんどの時間風にさらされながら作業しています。これらを見ていると、今後タコをいただくときは、より有難みを噛みしめていただきたいものだと感じました。

同時に、仕掛けに1日、映像が確認できるまでに約10日...これだけ時間がかかるとなると、どうしてもなんらかヒントとなる映像がほしい気持ちも湧いてきます。アザラシの動きは写っているのでしょうか...!まもなく回収の日を迎えます。どうか何かしら写っていますように。。