苫小牧

80件の記事があります。

2012年11月05日木道通行止めのお知らせ

苫小牧 平 尚恵

こんにちは。

すっかり木々の葉は茶色くなり、冬に向かっているなぁーと実感しますね。

今日はウトナイ湖の散策路である木道についてお知らせがあります。

11月1日をもって、木道の湖畔側を通行止めにしました。

木道設置から10年、365日ウトナイ湖の水にさらされ、冬は雪に押し潰されてきた木道は、もはや原型を一部留めていないほどにボロボロになっていました。

通行する皆さんの安全確保のため、この度やむなく木道の一部を通行止めとしました。

写真の赤い部分が通行止めになります。(写真をクリックすると大きくなります。)

ウトナイ湖野生鳥獣保護センターから、湖畔に向かいバリアフリーの木道よりさらに奥に進む湖畔の木道です。

(鳥獣保護センターから木道を歩くと、ここから通行止めになっています。)

ネイチャーセンターへは、林の中の林道を通り、枕木の木道を抜けて、一度湖畔に出るとたどり着くことが出来ます。

詳しくは、ウトナイ湖野生鳥獣保護センターの職員にお尋ね下さい。

ウトナイ湖の散策路は新しい形を模索中です。

皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何とぞご理解とご協力をお願いいたします。

最後に10月27日に保護された、クマタカの亜成鳥(大人or子供の中間です。人間でいうと思春期でしょうか?笑)です。

多分、女の子ですね。

保護の翌日には元気いっぱいで、ダンボールの部屋から抜け出し診察室をめちゃめちゃに荒らしていました。

ふぅ、他の患者さんが食べられなくて良かったー!!

原因はわかりませんが、鉛中毒も疑われるため血液検査の結果を待っています。

検査結果に異常がなければ、近日中には野生に帰れますよー!!

鉛中毒の要因については、後日この子が無事に山へ帰ってからお話しますね!!

すっかり木々の葉は茶色くなり、冬に向かっているなぁーと実感しますね。

今日はウトナイ湖の散策路である木道についてお知らせがあります。

11月1日をもって、木道の湖畔側を通行止めにしました。

木道設置から10年、365日ウトナイ湖の水にさらされ、冬は雪に押し潰されてきた木道は、もはや原型を一部留めていないほどにボロボロになっていました。

通行する皆さんの安全確保のため、この度やむなく木道の一部を通行止めとしました。

写真の赤い部分が通行止めになります。(写真をクリックすると大きくなります。)

ウトナイ湖野生鳥獣保護センターから、湖畔に向かいバリアフリーの木道よりさらに奥に進む湖畔の木道です。

(鳥獣保護センターから木道を歩くと、ここから通行止めになっています。)

ネイチャーセンターへは、林の中の林道を通り、枕木の木道を抜けて、一度湖畔に出るとたどり着くことが出来ます。

詳しくは、ウトナイ湖野生鳥獣保護センターの職員にお尋ね下さい。

ウトナイ湖の散策路は新しい形を模索中です。

皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何とぞご理解とご協力をお願いいたします。

最後に10月27日に保護された、クマタカの亜成鳥(大人or子供の中間です。人間でいうと思春期でしょうか?笑)です。

多分、女の子ですね。

保護の翌日には元気いっぱいで、ダンボールの部屋から抜け出し診察室をめちゃめちゃに荒らしていました。

ふぅ、他の患者さんが食べられなくて良かったー!!

原因はわかりませんが、鉛中毒も疑われるため血液検査の結果を待っています。

検査結果に異常がなければ、近日中には野生に帰れますよー!!

鉛中毒の要因については、後日この子が無事に山へ帰ってからお話しますね!!

2012年10月01日いい枝みつけました。ヨタカ~の療養日記

苫小牧 平 尚恵

こんにちは。

前回登場したヨタカについて、反響が良かったので今日は簡単ですが経過を報告したいと思います。

タイトルにもあるように、ヨカタさん良い枝みつけました。

いい具合に枝のくぼみに体がフィットしてます。

右翼の複雑な箇所を骨折していたため、手術などはせずに包帯で固定して骨の治癒を待ちます。

上手く骨が付いてくれれば、リリース(自然界に戻ること)も可能とのこと。

絶対安静というやつですね。

枝の上でじっとしながら療養中です。

それにしても、包帯姿まで愛らしい。

近くに寄ると口を大きく開けて「ギャー」と威嚇。元気はあるようです。

ヨタカのファンがまた増えそうですね。

しかし、いくら可愛いからといってペット感覚で声をかけたり、触ったりはしません。基本的に治療のとき以外は知らんぷりをして一定の距離をとります。

どの野生動物もそうですが収容中に人に慣れてしまうと、自然界に返った後でも人間を恐れないあまり、人間由来の事故に遇ってしまったり、人間の生活圏にまで侵入してきて人に迷惑をかけてしまうことに繋がる場合があります。

「野生動物との適切な距離」 私の考える”適切な距離”それは、互いの違いを尊重し、受け入れることで生まれる、あったかーい距離なんじゃないかなと思います。

野生動物にはむやみに近づかない。 触らない。 傷つけない。 見守る。

私は、ずっとずっと昔から力強く生きてきた彼らを心から尊敬しています。

そんな彼らの生きる権利を、守ってあげたいと強く感じる今日この頃です。

秋ですからね。

ふと物思いにふけるのでした。

PS:そろそろウトナイ湖も、渡り鳥で賑やかになりますよー!!

ヒシクイやマガンを始め、オジロワシなんて迫力のある大型猛禽類も見られます。

前回登場したヨタカについて、反響が良かったので今日は簡単ですが経過を報告したいと思います。

タイトルにもあるように、ヨカタさん良い枝みつけました。

いい具合に枝のくぼみに体がフィットしてます。

右翼の複雑な箇所を骨折していたため、手術などはせずに包帯で固定して骨の治癒を待ちます。

上手く骨が付いてくれれば、リリース(自然界に戻ること)も可能とのこと。

絶対安静というやつですね。

枝の上でじっとしながら療養中です。

それにしても、包帯姿まで愛らしい。

近くに寄ると口を大きく開けて「ギャー」と威嚇。元気はあるようです。

ヨタカのファンがまた増えそうですね。

しかし、いくら可愛いからといってペット感覚で声をかけたり、触ったりはしません。基本的に治療のとき以外は知らんぷりをして一定の距離をとります。

どの野生動物もそうですが収容中に人に慣れてしまうと、自然界に返った後でも人間を恐れないあまり、人間由来の事故に遇ってしまったり、人間の生活圏にまで侵入してきて人に迷惑をかけてしまうことに繋がる場合があります。

「野生動物との適切な距離」 私の考える”適切な距離”それは、互いの違いを尊重し、受け入れることで生まれる、あったかーい距離なんじゃないかなと思います。

野生動物にはむやみに近づかない。 触らない。 傷つけない。 見守る。

私は、ずっとずっと昔から力強く生きてきた彼らを心から尊敬しています。

そんな彼らの生きる権利を、守ってあげたいと強く感じる今日この頃です。

秋ですからね。

ふと物思いにふけるのでした。

PS:そろそろウトナイ湖も、渡り鳥で賑やかになりますよー!!

ヒシクイやマガンを始め、オジロワシなんて迫力のある大型猛禽類も見られます。

2012年09月19日交通事故にご注意!!

苫小牧 平 尚恵

みなさん こんにちは!!

お久しぶりですね。

なんだかとても慌ただしく、傷病鳥の搬送に明け暮れていました。

そうなんです!! 今夏で、なんと6羽のオオタカの幼鳥(巣立ちして間もない若鳥)が保護されているのです。

いったいどうしたと言うのでしょうか??

昨年は、1年を通して3羽の保護だったにもかかわらず、今年はすでに6羽!!

主な個体の容体としては、衝突事故と思われる骨折や内臓器の損傷が見受けられます。

右尺骨を骨折しているオオタカ。9月5日保護。

左上:センターへ搬入直後(骨折によって飛べないが、元気はある様子。搬送中に段ボールを食い破って飛び出すパフォーマンスも!) 左下:9月18日現在(かなり元気です。)右:右尺骨の骨折部位(痛々しいですが、仮骨が形成されてきて経過は順調です。)

発見される場所にも特徴があります。

それは、人間の生活圏に近い所(道路脇や街路樹の下、民家の近く)などで多く発見されているのです。

詳しく調査してみないと何とも言えませんが、オオタカと人間の生活圏が重なり合った結果事故が起きているのではないか??と私は考えています。

特に今年は道路脇での発見が多く、車との衝突も1つの要因ではないか?と睨んでいるのです。

そこで、タイトルにもあるように安全運転を心がけましょう。

野鳥は思わぬ所から飛び出してきます。

特に親離れして間もない幼鳥は、まだ飛行や状況判断が上手に出来ず、誤って車の前に飛び出してしまう事があります。人間の子供と同じですね。

特に、猛禽類というワシやタカの仲間は上空から急降下して獲物を捕らえることもあるので、私たちの全くの死角から飛び出してくることがあります。

北海道のすばらしい景色を楽しみながら、ゆっくりのんびりと人にも動物にも優しい運転を心がけて行きましょう!

珍しい患者さんのヨタカ。9月17日保護。

実はヨタカは鳥獣法に掛かる希少鳥なのです。

左:センター搬入直後(右翼を骨折している可能性あり。レントゲンで確定診断を行います。) 右上:滅多に見られないヨタカのアップの横顔。くりくりの目がキュートですね。 右下:くちばしの小ささにだまされるな!!口を開けるとこんなに開きます。エサを与えて体力を付けます。

ヨタカ:ヨタカ目、ヨタカ科 ←そのままですね。

鳴き声はキョキョキョと連続して鳴きます。

口を開けながら空を飛び回り口に入ってきた虫を食べます。

あぁ、だからこんなに口が開くんですね。

昼間は木の枝の上でじっとしています。

ps:ウトナイ湖にはヒシクイ御一行が、見えてますよ~。

もうそんな時期なんですね。

お久しぶりですね。

なんだかとても慌ただしく、傷病鳥の搬送に明け暮れていました。

そうなんです!! 今夏で、なんと6羽のオオタカの幼鳥(巣立ちして間もない若鳥)が保護されているのです。

いったいどうしたと言うのでしょうか??

昨年は、1年を通して3羽の保護だったにもかかわらず、今年はすでに6羽!!

主な個体の容体としては、衝突事故と思われる骨折や内臓器の損傷が見受けられます。

右尺骨を骨折しているオオタカ。9月5日保護。

左上:センターへ搬入直後(骨折によって飛べないが、元気はある様子。搬送中に段ボールを食い破って飛び出すパフォーマンスも!) 左下:9月18日現在(かなり元気です。)右:右尺骨の骨折部位(痛々しいですが、仮骨が形成されてきて経過は順調です。)

発見される場所にも特徴があります。

それは、人間の生活圏に近い所(道路脇や街路樹の下、民家の近く)などで多く発見されているのです。

詳しく調査してみないと何とも言えませんが、オオタカと人間の生活圏が重なり合った結果事故が起きているのではないか??と私は考えています。

特に今年は道路脇での発見が多く、車との衝突も1つの要因ではないか?と睨んでいるのです。

そこで、タイトルにもあるように安全運転を心がけましょう。

野鳥は思わぬ所から飛び出してきます。

特に親離れして間もない幼鳥は、まだ飛行や状況判断が上手に出来ず、誤って車の前に飛び出してしまう事があります。人間の子供と同じですね。

特に、猛禽類というワシやタカの仲間は上空から急降下して獲物を捕らえることもあるので、私たちの全くの死角から飛び出してくることがあります。

北海道のすばらしい景色を楽しみながら、ゆっくりのんびりと人にも動物にも優しい運転を心がけて行きましょう!

珍しい患者さんのヨタカ。9月17日保護。

実はヨタカは鳥獣法に掛かる希少鳥なのです。

左:センター搬入直後(右翼を骨折している可能性あり。レントゲンで確定診断を行います。) 右上:滅多に見られないヨタカのアップの横顔。くりくりの目がキュートですね。 右下:くちばしの小ささにだまされるな!!口を開けるとこんなに開きます。エサを与えて体力を付けます。

ヨタカ:ヨタカ目、ヨタカ科 ←そのままですね。

鳴き声はキョキョキョと連続して鳴きます。

口を開けながら空を飛び回り口に入ってきた虫を食べます。

あぁ、だからこんなに口が開くんですね。

昼間は木の枝の上でじっとしています。

ps:ウトナイ湖にはヒシクイ御一行が、見えてますよ~。

もうそんな時期なんですね。

2012年08月30日人工飼育のシマフクロウ森へかえる 第2章

苫小牧 平 尚恵

第2章の始まりです。

再捕獲されてからはケージの中で、順調に馴化をしていったシマフクロウのオスですが、すっかり体重も元に戻り、羽の生え替わりも済ませました。(一時は抜け掛かった羽がぼさぼさでとっても可愛らしかったです 笑)

そして迎えた2回目の放鳥

試行錯誤はしましたが、数日後にオスが給餌池に来たときには嬉しさ半分、ほっとしたのが本音です。

また、捕まえることになったら可愛そうですもんね。

その後オスとメスは2羽で魚を捕るようになり、その様子が設置しているビデオカメラでも確認できるようになったことで、いよいよ繁殖も期待出来るところまで来ました。

ここから情報収集は、ビデオの映像に託されることになりました。

夕方から次の日の朝まで給餌池を録画し、映像を確認しました。

すると2月を最後にメスが給餌池に来なくなったのです。

このことが意味するのは、メスが卵を温めている可能性が高いと言うことです。

ここからは、一気に事態が動き出します。

オスが、今まで池の縁で食べていた魚を、持ち去るようになったのです。

私たちはこの持ち去りという行動を頼りに、メスの様子を推理していきました。

オスが魚をメスに運んでいる=メスは卵を抱いていて魚を捕りに来られない

そして約2ヶ月半後、メスが再度給餌池に現れました。

この段階ではまだヒナが孵ったのかは分かりません。

するとメスも魚を持ち去り、どこかへ運んでいるではないですか。

つまり巣にはヒナが誕生していて、エサを待ちわびているということになります。

これほどの朗報はありません。

ビデオの映像ごしとはいえ、魚を捕る姿を自然に応援している自分がいました。

そしてついに、ヒナに脚環を付ける日を迎えました。

この日まで本当にヒナが居るかどうかの確認は出来ていませんでした。

そして・・・ いました!

元気なヒナが2羽。 後の遺伝子検査でメスと判明。

無事に脚環を付けることができました。

獣医さんによるヒナの健康診断の様子

これは大変なことです!!

人工飼育下で育ったシマフクロウが野生個体のメスと、繁殖に成功したということは記録が残っている中では初めてのことなのです。

それから今、親子4羽は毎日元気にエサを捕りにきていますよ!!

これから、幼鳥は少しずつ魚の取り方を覚えて親元から巣立つ日に向けて訓練を積んでいきます。

彼らを驚かせないように、赤外線フラッシュのセンサーカメラで撮影しています。

ここで皆さんにお願いです。

体の大きな彼らの子育てには、太くて大きな木の巣穴が必要です。

食欲旺盛なヒナには、魚が沢山いる豊かな川が必要です。

そして、人が近寄らず静かで安心して子育てが出来る環境が必要です。

近年は特に野生動物との関わり方について、色々と問題になっています。

ごく一部の方の行為ではありますが、興味本位で写真を撮ろうとしたり、軽い気持ちで彼らを追い回すようなことだけはしないで下さい。

人間が近くにいるだけで、警戒して魚を捕りに来られなくなったり、巣で子育てが出来なくなってしまいます。

「いやいや俺の知っているシマフクロウは、人間なんか気にせず魚を捕りに来ているよ。」

と言う方もいますが、それは違います。

彼らは、そこがどんなに嫌な場所でも魚を捕りに来るしかないのです。

そこにしか食べ物がないのですから。

どうかお願いします。彼らの自由を尊重してあげて下さい。

再捕獲されてからはケージの中で、順調に馴化をしていったシマフクロウのオスですが、すっかり体重も元に戻り、羽の生え替わりも済ませました。(一時は抜け掛かった羽がぼさぼさでとっても可愛らしかったです 笑)

そして迎えた2回目の放鳥

試行錯誤はしましたが、数日後にオスが給餌池に来たときには嬉しさ半分、ほっとしたのが本音です。

また、捕まえることになったら可愛そうですもんね。

その後オスとメスは2羽で魚を捕るようになり、その様子が設置しているビデオカメラでも確認できるようになったことで、いよいよ繁殖も期待出来るところまで来ました。

ここから情報収集は、ビデオの映像に託されることになりました。

夕方から次の日の朝まで給餌池を録画し、映像を確認しました。

すると2月を最後にメスが給餌池に来なくなったのです。

このことが意味するのは、メスが卵を温めている可能性が高いと言うことです。

ここからは、一気に事態が動き出します。

オスが、今まで池の縁で食べていた魚を、持ち去るようになったのです。

私たちはこの持ち去りという行動を頼りに、メスの様子を推理していきました。

オスが魚をメスに運んでいる=メスは卵を抱いていて魚を捕りに来られない

そして約2ヶ月半後、メスが再度給餌池に現れました。

この段階ではまだヒナが孵ったのかは分かりません。

するとメスも魚を持ち去り、どこかへ運んでいるではないですか。

つまり巣にはヒナが誕生していて、エサを待ちわびているということになります。

これほどの朗報はありません。

ビデオの映像ごしとはいえ、魚を捕る姿を自然に応援している自分がいました。

そしてついに、ヒナに脚環を付ける日を迎えました。

この日まで本当にヒナが居るかどうかの確認は出来ていませんでした。

そして・・・ いました!

元気なヒナが2羽。 後の遺伝子検査でメスと判明。

無事に脚環を付けることができました。

獣医さんによるヒナの健康診断の様子

これは大変なことです!!

人工飼育下で育ったシマフクロウが野生個体のメスと、繁殖に成功したということは記録が残っている中では初めてのことなのです。

それから今、親子4羽は毎日元気にエサを捕りにきていますよ!!

これから、幼鳥は少しずつ魚の取り方を覚えて親元から巣立つ日に向けて訓練を積んでいきます。

彼らを驚かせないように、赤外線フラッシュのセンサーカメラで撮影しています。

ここで皆さんにお願いです。

体の大きな彼らの子育てには、太くて大きな木の巣穴が必要です。

食欲旺盛なヒナには、魚が沢山いる豊かな川が必要です。

そして、人が近寄らず静かで安心して子育てが出来る環境が必要です。

近年は特に野生動物との関わり方について、色々と問題になっています。

ごく一部の方の行為ではありますが、興味本位で写真を撮ろうとしたり、軽い気持ちで彼らを追い回すようなことだけはしないで下さい。

人間が近くにいるだけで、警戒して魚を捕りに来られなくなったり、巣で子育てが出来なくなってしまいます。

「いやいや俺の知っているシマフクロウは、人間なんか気にせず魚を捕りに来ているよ。」

と言う方もいますが、それは違います。

彼らは、そこがどんなに嫌な場所でも魚を捕りに来るしかないのです。

そこにしか食べ物がないのですから。

どうかお願いします。彼らの自由を尊重してあげて下さい。

2012年08月28日人工飼育のシマフクロウ森へかえる 第1章

苫小牧 平 尚恵

こんにちは

さてさて、今日はシマフクロウのお話をしようと思います。

今年の6月22日に、「人工飼育していたシマフクロウが野生復帰をして、繁殖に成功した!!」と新聞各紙やテレビでも放映されましたね。

そこで今回は、新聞やテレビにはのっていないような、裏話を中心に書きたいと思います。

そう。あれは昨年の春のことでした。

上川管内の森で、放鳥したオスのシマフクロウが行方不明になっていたのです。

と、その前に

元々この森には野生のシマフクロウのメス(シマフクロウとしてはかなりのおばぁちゃん24歳)が、たった1羽生息していたのですが、近くに他のシマフクロウはおらず、最も近い生息地からシマフクロウのオスが飛んでくるには遠くて、繁殖することは困難な状況でした。

そもそもシマフクロウは、日本には北海道にのみ生息し、しかも140羽しかおらず、環境省のレッドリストでは絶滅危惧ⅠA類ですので、このメスも大変貴重な1羽なのです。

そこで、このメスに繁殖をしてシマフクロウの生息地の拡大をして欲しいと考え、環境省で保護しているオスを連れてきては、メスとのお見合いを試みましたが、それはとてつもなく難しいことで5羽目となる今回でようやく成功に至ったのでした。

ここからが、人工飼育のシマフクロウ野生復帰への第1章の物語になります。

まず第1に行ったことは、メスとお見合いをするために、馴化といってその周辺の環境に慣れるよう、オスを野外のケージの中で飼育しました。

ケージの中のシマフクロウのオス(3歳)

馴化を始めてすぐにメスが、ケージの近くに飛んできてオスに興味を示すようになりました。そしてお互いの相性も良いだろうと判断されたため、オスをケージから外に出す(放鳥)ことになりました。

が、しかし・・・

オスの尾羽には小さな発信器が付けてあったのですが、居所が分からなくなってしまったのです。

電波を受信するアンテナや、追跡に使用した機材

そこで、オスがいそうな森の近くで、専門家や職員が連日電波を追い続けました。

そのかいあってオスは発見されたのですが、健康が心配されたため、再捕獲をすることになりました。

捕獲されたオスは痩せていて、回復にもう少し時間を必要としました。

そのため再度ケージの中で、馴化を行うことになったのです。

シマフクロウは、魚を主食としているため豊かな川が残っている場所でしか生きることが出来ないのです。

私たちの豊かな生活を支えている裏側で、様々な生き物に影響を与えていることを忘れてはいけません。

ここから、オスの野生復帰の物語、第2章が始まるのですが、それはまた次回ということで。

楽しみにしていて下さいね。

さてさて、今日はシマフクロウのお話をしようと思います。

今年の6月22日に、「人工飼育していたシマフクロウが野生復帰をして、繁殖に成功した!!」と新聞各紙やテレビでも放映されましたね。

そこで今回は、新聞やテレビにはのっていないような、裏話を中心に書きたいと思います。

そう。あれは昨年の春のことでした。

上川管内の森で、放鳥したオスのシマフクロウが行方不明になっていたのです。

と、その前に

元々この森には野生のシマフクロウのメス(シマフクロウとしてはかなりのおばぁちゃん24歳)が、たった1羽生息していたのですが、近くに他のシマフクロウはおらず、最も近い生息地からシマフクロウのオスが飛んでくるには遠くて、繁殖することは困難な状況でした。

そもそもシマフクロウは、日本には北海道にのみ生息し、しかも140羽しかおらず、環境省のレッドリストでは絶滅危惧ⅠA類ですので、このメスも大変貴重な1羽なのです。

そこで、このメスに繁殖をしてシマフクロウの生息地の拡大をして欲しいと考え、環境省で保護しているオスを連れてきては、メスとのお見合いを試みましたが、それはとてつもなく難しいことで5羽目となる今回でようやく成功に至ったのでした。

ここからが、人工飼育のシマフクロウ野生復帰への第1章の物語になります。

まず第1に行ったことは、メスとお見合いをするために、馴化といってその周辺の環境に慣れるよう、オスを野外のケージの中で飼育しました。

ケージの中のシマフクロウのオス(3歳)

馴化を始めてすぐにメスが、ケージの近くに飛んできてオスに興味を示すようになりました。そしてお互いの相性も良いだろうと判断されたため、オスをケージから外に出す(放鳥)ことになりました。

が、しかし・・・

オスの尾羽には小さな発信器が付けてあったのですが、居所が分からなくなってしまったのです。

電波を受信するアンテナや、追跡に使用した機材

そこで、オスがいそうな森の近くで、専門家や職員が連日電波を追い続けました。

そのかいあってオスは発見されたのですが、健康が心配されたため、再捕獲をすることになりました。

捕獲されたオスは痩せていて、回復にもう少し時間を必要としました。

そのため再度ケージの中で、馴化を行うことになったのです。

シマフクロウは、魚を主食としているため豊かな川が残っている場所でしか生きることが出来ないのです。

私たちの豊かな生活を支えている裏側で、様々な生き物に影響を与えていることを忘れてはいけません。

ここから、オスの野生復帰の物語、第2章が始まるのですが、それはまた次回ということで。

楽しみにしていて下さいね。

2012年08月17日イベントが無事に終了しました。

苫小牧 平 尚恵

こんにちは!!

7月28日にウトナイ湖野生鳥獣保護センター10週年記念イベントを行いました。

当日は雨も降らず、かといって猛暑でもなく、参加者の皆さんと元気よく10週年をお祝い出来ました。

センターに来館して下さったみなさま、ありがとうございました。

さて、当日は午前中に私や先輩レンジャーがガイドとして、ウトナイ湖の木道や湖岸、林の中を散策したのですが、子供から大人までが一緒になって、花や虫、鳥などを発見してウトナイ湖の生き物たちの賑わいを感じて歩きました。

左上:ホザキシモツケ 右上:ノコギリソウ

左下:ヒシの実 右下:フタスジチョウ

何がみつかるかな??発見した生き物の写真をパシャリ!

子供達ともパシャリ!

みんなで撮った写真をパネルにまとめました。

こんなに生き物がいるんだなぁ~

午後からはセンターの獣医師である、山田先生から野生動物の救護の現場について、おはなしと現場見学を行いました。

参加者の皆さんは真剣な表情で救護の話に聞き入っていました。

最後に、ミニコンサートも開かれて、イベントは無事に終了。

皆さん楽しんで頂けたでしょうか??

通常のセンターのイベントとして、観察会はあと3回予定していますし、動物救護のボランティア講座も開かれますので、興味を持って頂けた方は、ぜひ参加してみて下さいね!!

我々一同、ウトナイ湖の素晴らしさを守り伝えて行けるよう頑張りますので、これからもウトナイ湖と野生鳥獣保護センターを、どうぞ宜しくお願いします。

7月28日にウトナイ湖野生鳥獣保護センター10週年記念イベントを行いました。

当日は雨も降らず、かといって猛暑でもなく、参加者の皆さんと元気よく10週年をお祝い出来ました。

センターに来館して下さったみなさま、ありがとうございました。

さて、当日は午前中に私や先輩レンジャーがガイドとして、ウトナイ湖の木道や湖岸、林の中を散策したのですが、子供から大人までが一緒になって、花や虫、鳥などを発見してウトナイ湖の生き物たちの賑わいを感じて歩きました。

左上:ホザキシモツケ 右上:ノコギリソウ

左下:ヒシの実 右下:フタスジチョウ

何がみつかるかな??発見した生き物の写真をパシャリ!

子供達ともパシャリ!

みんなで撮った写真をパネルにまとめました。

こんなに生き物がいるんだなぁ~

午後からはセンターの獣医師である、山田先生から野生動物の救護の現場について、おはなしと現場見学を行いました。

参加者の皆さんは真剣な表情で救護の話に聞き入っていました。

最後に、ミニコンサートも開かれて、イベントは無事に終了。

皆さん楽しんで頂けたでしょうか??

通常のセンターのイベントとして、観察会はあと3回予定していますし、動物救護のボランティア講座も開かれますので、興味を持って頂けた方は、ぜひ参加してみて下さいね!!

我々一同、ウトナイ湖の素晴らしさを守り伝えて行けるよう頑張りますので、これからもウトナイ湖と野生鳥獣保護センターを、どうぞ宜しくお願いします。

2012年08月01日ペットの適正飼育シンポジウムのご案内

苫小牧 平 尚恵

皆さんこんにちは

今日は、ウトナイ湖とは関係はないのですが、シンポジウムのご案内をさせて頂きます。

時:9月7日 14時15分~17時15分

場所:酪農学園大学C1館3階

題名:「ペットの適正飼育シンポジウム」

内容:野猫が希少な鳥を補食していることで、希少な鳥が減っているとうい現状をいかに解決すべきか。実際に、ノネコを保護し新しい飼い主を探して希少な鳥を守ったという、沖縄の事例を紹介し、これから取り組もうとしている、羽幌町天売島について、パネルディスカッション形式で話し合います。

議題に上がっている羽幌町は、中学まで住んでいた私の故郷でもあります。

天売島は羽幌町から船で約1時間半、人と海鳥が住む自然豊かな漁師町です。

天売島は有人島でありながら、大規模なの海鳥のコロニー(繁殖地)が存在する世界有数の島なのです。

ついこの間も、ウミガラスのヒナが10羽巣立ったことが大きく新聞にのりましたね。

しかし、天売島ではノネコが増えすぎたことで、海鳥が食べられているかもしれないのです。

これ以上海鳥を減らさないためにも、ノネコを保護し、新しい飼い主を探そうという試みが本格的に動き出しました。

今回のシンポジウムでは、北海道獣医師会の協力を得て皆さんに理解を深めて頂くことを目的としています。

是非、会場でお会いしましょう。

今日は、ウトナイ湖とは関係はないのですが、シンポジウムのご案内をさせて頂きます。

時:9月7日 14時15分~17時15分

場所:酪農学園大学C1館3階

題名:「ペットの適正飼育シンポジウム」

内容:野猫が希少な鳥を補食していることで、希少な鳥が減っているとうい現状をいかに解決すべきか。実際に、ノネコを保護し新しい飼い主を探して希少な鳥を守ったという、沖縄の事例を紹介し、これから取り組もうとしている、羽幌町天売島について、パネルディスカッション形式で話し合います。

議題に上がっている羽幌町は、中学まで住んでいた私の故郷でもあります。

天売島は羽幌町から船で約1時間半、人と海鳥が住む自然豊かな漁師町です。

天売島は有人島でありながら、大規模なの海鳥のコロニー(繁殖地)が存在する世界有数の島なのです。

ついこの間も、ウミガラスのヒナが10羽巣立ったことが大きく新聞にのりましたね。

しかし、天売島ではノネコが増えすぎたことで、海鳥が食べられているかもしれないのです。

これ以上海鳥を減らさないためにも、ノネコを保護し、新しい飼い主を探そうという試みが本格的に動き出しました。

今回のシンポジウムでは、北海道獣医師会の協力を得て皆さんに理解を深めて頂くことを目的としています。

是非、会場でお会いしましょう。

2012年07月09日お知らせ! ウトナイ湖野生鳥獣保護センターでのイベントの開催

苫小牧 平 尚恵

皆さんこんにちは。

だんだん夏本番になってきましたね!

さて、今年は苫小牧市のウトナイ湖にあります、ウトナイ湖野生鳥獣保護センターが7月28日で開館10週年を向かえることになりました。

そこで、日頃からウトナイ湖鳥獣保護区を利用して下さっている方から、初めてウトナイ湖の存在を知った方まで楽しめるセンター開館10週年記念イベントを行います!!

10年間の感謝を込めて、センター職員が企画する鳥獣保護区散策やセンターの裏側見学ツアーを行うなど、盛りだくさんの内容でおおくりいたします。

イベント詳細

1.イベントスケジュール

日時:平成24年7月28日

場所:ウトナイ湖野生鳥獣保護センター(苫小牧市字植苗156番地26)

① 夏の水辺で自然ウォッチング!:午前9時30分~12時(雨天決行)

内容:湖岸や林の自然観察路を散策しながら草花や野鳥などを五感で楽しみ、生きものたちのにぎわいやウトナイ湖の夏を感じます。

用意:飲み物、雨具(カッパ)、あれば双眼鏡(貸出しあり)、歩きやすい靴と服装

② 野生動物救護の現場見学とおはなし:午後13時~14時

内容:ウトナイ湖野生鳥獣保護センターの野生動物救護活動を知ってもらい、人間と野生動物のよりよい共生のために、私たちになにができるのかを一緒に考えます。

③ 開設10周年記念ミニコンサート:午後14時30分~15時

内容:鳥と自然をテーマにした琴とシンセサイザーの演奏会。

2.募集要領

① 夏の水辺で自然ウォッチング!, ② 野生動物救護の現場見学とおはなし

申し込み:先着30名

対象:どなたでも(小学生以下は保護者同伴)

③ 開設10周年記念ミニコンサート

どなたでも参加可能。

※本日より募集開始、すべてのイベントは無料です。

※昼食が必要な方は、各自ご用意ください。

3.その他

申し込み、お問い合わせはウトナイ湖野生鳥獣保護センターにお願いします。

TEL:0144-58-2231(月曜日を除く9:00~17:00)

たくさんの方と、ウトナイ湖でお会い出来ることを楽しみにしていますね。

だんだん夏本番になってきましたね!

さて、今年は苫小牧市のウトナイ湖にあります、ウトナイ湖野生鳥獣保護センターが7月28日で開館10週年を向かえることになりました。

そこで、日頃からウトナイ湖鳥獣保護区を利用して下さっている方から、初めてウトナイ湖の存在を知った方まで楽しめるセンター開館10週年記念イベントを行います!!

10年間の感謝を込めて、センター職員が企画する鳥獣保護区散策やセンターの裏側見学ツアーを行うなど、盛りだくさんの内容でおおくりいたします。

イベント詳細

1.イベントスケジュール

日時:平成24年7月28日

場所:ウトナイ湖野生鳥獣保護センター(苫小牧市字植苗156番地26)

① 夏の水辺で自然ウォッチング!:午前9時30分~12時(雨天決行)

内容:湖岸や林の自然観察路を散策しながら草花や野鳥などを五感で楽しみ、生きものたちのにぎわいやウトナイ湖の夏を感じます。

用意:飲み物、雨具(カッパ)、あれば双眼鏡(貸出しあり)、歩きやすい靴と服装

② 野生動物救護の現場見学とおはなし:午後13時~14時

内容:ウトナイ湖野生鳥獣保護センターの野生動物救護活動を知ってもらい、人間と野生動物のよりよい共生のために、私たちになにができるのかを一緒に考えます。

③ 開設10周年記念ミニコンサート:午後14時30分~15時

内容:鳥と自然をテーマにした琴とシンセサイザーの演奏会。

2.募集要領

① 夏の水辺で自然ウォッチング!, ② 野生動物救護の現場見学とおはなし

申し込み:先着30名

対象:どなたでも(小学生以下は保護者同伴)

③ 開設10周年記念ミニコンサート

どなたでも参加可能。

※本日より募集開始、すべてのイベントは無料です。

※昼食が必要な方は、各自ご用意ください。

3.その他

申し込み、お問い合わせはウトナイ湖野生鳥獣保護センターにお願いします。

TEL:0144-58-2231(月曜日を除く9:00~17:00)

たくさんの方と、ウトナイ湖でお会い出来ることを楽しみにしていますね。

2012年05月22日ウトナイ湖野生鳥獣保護センターでアフリカゾウについて学ぶ

苫小牧 平 尚恵

こんにちは。 先日の日食はなかなか迫力がありましたね。日食中は本当に肌寒くなり改めて太陽のありがたさを実感しました。

さて、先週の19日(土)にウトナイ湖野生鳥獣保護センターでアフリカゾウの研究者、中村千秋さんによる講演会が有り参加してきました。

講師:中村千秋さん(アフリカ在住)

略歴:アメリカのミシガン州立大学院を卒業後、アフリカのケニヤ ツァボ・イースト国立公園にて、アフリカゾウ国際保護基金(AEF –I)の客員研究員として勤務。また、ケニヤに住む地域住民のお母さん達の生活自立プロジェクト(識字教室、洋裁教室を開催。洋裁を習得しシャツやエプロンを作って売っている。)や、現地の子供達に対してのエコツアーの開催(自分達の住んでいる環境の素晴らしさを知ってもらう。)を通し、現地でのボランティア活動を行っている。2008年にNPOサラマンドフの会を発足し日本でも普及啓発に精力的に活動中。

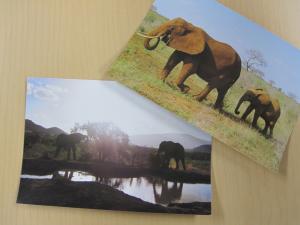

力強さと繊細さが共存する“アフリカ”を納めたポストカード。3枚で500円で購入しました。収益はすべて、中村千秋さんがそのままケニヤに届けます。

現在、アフリカではアフリカゾウの個体数が1980年代からの乱獲により激減し、国際的な絶滅危惧種とされています。

一見アフリカと聞くと野生動物の宝庫や楽園といったイメージですが、言い換えるなら地球上ではもうそこにしか野生動物が住めないと言えるのではないでしょうか。しかし悲しい事に、そんな貴重なアフリカの大地でも未だに密猟者が後を絶たず、多くの野生動物が命を奪われています。アフリカゾウもそんな悲しい被害者なのです。密猟者達は毒矢や銃でアフリカゾウを殺し、牙を切り取って密輸会社に売り渡すのです。

では、ここで皆さんに質問です。

ゾウは一体誰に殺されているのでしょうか?

その答えの前に、密猟者の背景を考えてみましょう。

第一に、密猟者の多くは隣の国のソマリアからやって来ると言われています。

「ソマリア」 その名前を聞いて皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。

紛争、貧困、女性差別。その中でも貧困が密猟者を作っている要因なのです。

彼らは貧困から抜け出すために、命がけでお金を得ようとします。

象牙(ゾウゲ)は格好の標的というわけです。

貧困に陥った人が絶滅の危機にいるゾウを殺し、その牙を仲介屋(密輸会社)に売り渡し生活費を得る。ケニアの国立公園では、密猟者を見つけた場合その場でレンジャーが射殺しても良いということになっており、密猟者は生死をかけてゾウの牙を捕るのです。

さて、その牙はどこへ行くのかというと最も大口の輸入先は私たちの国、日本や中国などです。

象牙では様々な商品が作られ、高級品として一部の人の手に高値で渡っています。

もう先ほどの質問の答えが分かったかもしれません。

ゾウを殺しているのは誰か。

私が伝えたいことは、何気ない私たちの生活が思わぬ場所で大きな影響を与えていること、私たちみんながその影響を自覚し責任を持って生きていくべきではないかということです。象牙商品を手に取った人が、自らゾウを殺したわけではもちろんありません。それに誰もアフリカゾウが絶滅すれば良いなんて思ってはいません。

しかし、私たちが普通に生活すること自体が=他の生き物の命を頂いて成り立っているのだ。ということを忘れて欲しく無いのです。

そして、可能ならばこのアフリカゾウのように不幸な、一方的で理不尽な命の犠牲を少しでも減らせる選択を皆さんにして頂きたいと強く願っています。

もちろん私にも足りないことは沢山あります。

まずは日本から遠くの、でも同じ地球という家に住んでいる仲間の事を知って下さい。

知ることから、すべては始まります。

知った後には、考えてみて下さい。

今あなたが何気なく使っている物、食べているものは、いったいどこから来たのだろうかということを。

サラマンドフの会:スワヒリ語でサラマは平和、ンドフはゾウを意味します。

ゾウの平和を願ってネーミングされました。

少しでも興味のあるかたはウトナイ湖野生鳥獣保護センターの山田獣師氏へお問い合わせ頂くか、またはhttp://www.salamandovusociety.org のホームページをご覧下さい。

また、今年の8月20日~8月27日、8月27日~9月3日にケニヤ・エコツアーと題して、ケニヤの野生動物や地域住民の支援活動などについて学べるツアーも開催されることになっておりますので、そちらも合わせてチェックしてみて下さい。

ウトナイ湖は国指定鳥獣保護区であるというだけではなく、世界的にも貴重な渡り鳥の中継地であり、ラムサール条約に登録された国際的に重要な湿地でもあります。当センターではウトナイ湖のみならず、世界の自然環境にも目を向けていただけるようなこうした勉強会をこれからも続けていきたいと考えています。

さて、先週の19日(土)にウトナイ湖野生鳥獣保護センターでアフリカゾウの研究者、中村千秋さんによる講演会が有り参加してきました。

講師:中村千秋さん(アフリカ在住)

略歴:アメリカのミシガン州立大学院を卒業後、アフリカのケニヤ ツァボ・イースト国立公園にて、アフリカゾウ国際保護基金(AEF –I)の客員研究員として勤務。また、ケニヤに住む地域住民のお母さん達の生活自立プロジェクト(識字教室、洋裁教室を開催。洋裁を習得しシャツやエプロンを作って売っている。)や、現地の子供達に対してのエコツアーの開催(自分達の住んでいる環境の素晴らしさを知ってもらう。)を通し、現地でのボランティア活動を行っている。2008年にNPOサラマンドフの会を発足し日本でも普及啓発に精力的に活動中。

力強さと繊細さが共存する“アフリカ”を納めたポストカード。3枚で500円で購入しました。収益はすべて、中村千秋さんがそのままケニヤに届けます。

現在、アフリカではアフリカゾウの個体数が1980年代からの乱獲により激減し、国際的な絶滅危惧種とされています。

一見アフリカと聞くと野生動物の宝庫や楽園といったイメージですが、言い換えるなら地球上ではもうそこにしか野生動物が住めないと言えるのではないでしょうか。しかし悲しい事に、そんな貴重なアフリカの大地でも未だに密猟者が後を絶たず、多くの野生動物が命を奪われています。アフリカゾウもそんな悲しい被害者なのです。密猟者達は毒矢や銃でアフリカゾウを殺し、牙を切り取って密輸会社に売り渡すのです。

では、ここで皆さんに質問です。

ゾウは一体誰に殺されているのでしょうか?

その答えの前に、密猟者の背景を考えてみましょう。

第一に、密猟者の多くは隣の国のソマリアからやって来ると言われています。

「ソマリア」 その名前を聞いて皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。

紛争、貧困、女性差別。その中でも貧困が密猟者を作っている要因なのです。

彼らは貧困から抜け出すために、命がけでお金を得ようとします。

象牙(ゾウゲ)は格好の標的というわけです。

貧困に陥った人が絶滅の危機にいるゾウを殺し、その牙を仲介屋(密輸会社)に売り渡し生活費を得る。ケニアの国立公園では、密猟者を見つけた場合その場でレンジャーが射殺しても良いということになっており、密猟者は生死をかけてゾウの牙を捕るのです。

さて、その牙はどこへ行くのかというと最も大口の輸入先は私たちの国、日本や中国などです。

象牙では様々な商品が作られ、高級品として一部の人の手に高値で渡っています。

もう先ほどの質問の答えが分かったかもしれません。

ゾウを殺しているのは誰か。

私が伝えたいことは、何気ない私たちの生活が思わぬ場所で大きな影響を与えていること、私たちみんながその影響を自覚し責任を持って生きていくべきではないかということです。象牙商品を手に取った人が、自らゾウを殺したわけではもちろんありません。それに誰もアフリカゾウが絶滅すれば良いなんて思ってはいません。

しかし、私たちが普通に生活すること自体が=他の生き物の命を頂いて成り立っているのだ。ということを忘れて欲しく無いのです。

そして、可能ならばこのアフリカゾウのように不幸な、一方的で理不尽な命の犠牲を少しでも減らせる選択を皆さんにして頂きたいと強く願っています。

もちろん私にも足りないことは沢山あります。

まずは日本から遠くの、でも同じ地球という家に住んでいる仲間の事を知って下さい。

知ることから、すべては始まります。

知った後には、考えてみて下さい。

今あなたが何気なく使っている物、食べているものは、いったいどこから来たのだろうかということを。

サラマンドフの会:スワヒリ語でサラマは平和、ンドフはゾウを意味します。

ゾウの平和を願ってネーミングされました。

少しでも興味のあるかたはウトナイ湖野生鳥獣保護センターの山田獣師氏へお問い合わせ頂くか、またはhttp://www.salamandovusociety.org のホームページをご覧下さい。

また、今年の8月20日~8月27日、8月27日~9月3日にケニヤ・エコツアーと題して、ケニヤの野生動物や地域住民の支援活動などについて学べるツアーも開催されることになっておりますので、そちらも合わせてチェックしてみて下さい。

ウトナイ湖は国指定鳥獣保護区であるというだけではなく、世界的にも貴重な渡り鳥の中継地であり、ラムサール条約に登録された国際的に重要な湿地でもあります。当センターではウトナイ湖のみならず、世界の自然環境にも目を向けていただけるようなこうした勉強会をこれからも続けていきたいと考えています。

ずいぶん寒くなって来ましたねー@

雪をかぶった山を眺めていると、早くスノーボードに行きたくてうずうずしますね。皆さん、北海道の雪質が世界一だって知ってましたかー?

さらさら、ふかふかのパウダースノーを味わえるのは、北海道ならではですよ!!

さて、そんな冬を前にオジロワシの野生復帰をすべく川へ行って参りました!!

放鳥を前に、獣医師の診察を受けます。

この個体は、2年前に保護され札幌市の円山動物園さんで、リハビリをしていました。

オジロワシはとても大きな鳥で、翼を広げると2m以上にもなります。

ここまで大きい個体だと、リハビリに時間を要する場合はウトナイセンターのケージでは広さが足りません。そこで、円山動物園さんに、園内のとても広いケージでのリハビリ訓練をお願いしていたのです。

2年もの訓練のすえ、最初は飛び上がることも出来なかった個体は10mの止まり木まで到達できるようになったのです。

放鳥時には、あまりの元気な飛び立ちに、写真を撮ることが出来ないくらいでした。

個体は、川の上流数百メートルの中州に降り立ち、少しカラスに追われるようにしてさらに遠くに飛んでいきました。

この個体が無事に厳しい冬を乗り越え、春を迎えられる事を祈っています。

北海道の冬は、野生動物にとって過酷で厳しく、より強い者だけが生き残ることが出来る、本当のサバイバルの時です。

この子もたくましく生き、春に大空を飛んでほしいものです。

おまけ:木になっているつもりのオオコノハズク