アクティブ・レンジャー日記 [北海道地区]

昨年に続き、江戸幕府の公金で開削された蝦夷地最初の山道「猿留山道」を歩いてきました

2025年07月17日

帯広

歴史ある山道の今年の状況を見るため帯広自然保護官と新ひだか自然保護官とともに36名(小学生7名)が参加した「猿留山道を歩く会」に参加してきました。

歴史的背景として

猿留山道(さるる・さんどう)は、寛政十一年(西暦1799年)に江戸幕府の公金で開削された蝦夷地最初の山道(当時の全長は約30キロメートル)の一つです。

(以下、えりも町教育委員会発行「猿留山道」リーフレットより引用)

北海道が蝦夷地と呼ばれていた時代、この地はアイヌ民族の暮らす大地でした。1700年代末になると、ロシアなどの外国船が、ラッコの毛皮、クジラの脂、食料や水、交易を求めて来航、択捉島や国後島などに上陸、アイヌと交易し、時に争いが起こりました。

江戸幕府は蝦夷地周辺の北方警備が重点課題であると判断し、陸路の整備に着手しました。当時、通信や移動手段は、大きな帆を掲げてすすむ「北前船」が主だったため、海が荒れた日や風向きが逆の気象だと何日も足止めとなり、急務の情報をより早く松前や江戸に伝えることが難しかったのです。

(引用ここまで。)

この、幕府が情報を確実に伝えるため整備した陸路の一つが、猿留山道なのです。北海道の測量で歩いた伊能忠敬や北海道の名づけ親松浦武四郎が探検に使用した道でもあります。

歴史的背景として

猿留山道(さるる・さんどう)は、寛政十一年(西暦1799年)に江戸幕府の公金で開削された蝦夷地最初の山道(当時の全長は約30キロメートル)の一つです。

(以下、えりも町教育委員会発行「猿留山道」リーフレットより引用)

北海道が蝦夷地と呼ばれていた時代、この地はアイヌ民族の暮らす大地でした。1700年代末になると、ロシアなどの外国船が、ラッコの毛皮、クジラの脂、食料や水、交易を求めて来航、択捉島や国後島などに上陸、アイヌと交易し、時に争いが起こりました。

江戸幕府は蝦夷地周辺の北方警備が重点課題であると判断し、陸路の整備に着手しました。当時、通信や移動手段は、大きな帆を掲げてすすむ「北前船」が主だったため、海が荒れた日や風向きが逆の気象だと何日も足止めとなり、急務の情報をより早く松前や江戸に伝えることが難しかったのです。

(引用ここまで。)

この、幕府が情報を確実に伝えるため整備した陸路の一つが、猿留山道なのです。北海道の測量で歩いた伊能忠敬や北海道の名づけ親松浦武四郎が探検に使用した道でもあります。

現在、国道、町道、林道などにその多くは姿を変えていますが、1996年に一部が残っているのが確認され、一部の区間が復元され、2003年この山道を、ボランティアの手で復元し、整備する「猿留山道復元ボランティア事業」が始まり、2018年に国史跡に指定されました。

2012年、10年間のボランティア事業の実施により、残存する区間が歩きやすくなり、2013年からは、より多くの方に参加していただけるよう「猿留山道を歩く会」として開催しています。

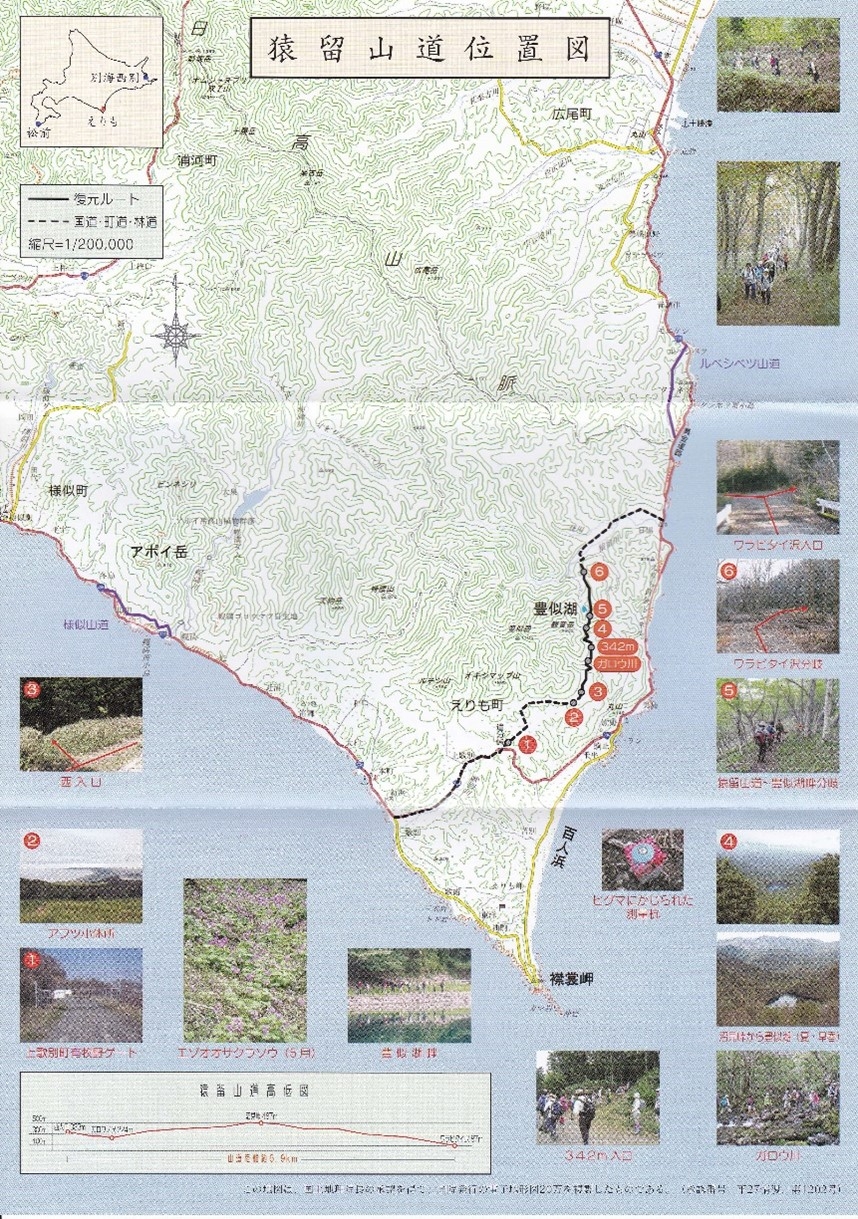

復元された猿留山道の起点は、豊似岳登山口付近にありますが、全線を歩くには距離も長くガロウ川の渡渉もあることから難易度が高く、散策にはあまり適していません。今年も昨年同様、ガロウ川起点から1km上った猿留山道の合流点まで林道2.2kmを歩き、そこからワラビタイ川の猿留山道入口までの約8kmを歩きました。山道は綺麗で歩きやすく、当時の道幅6尺を維持し続けているかのようでした。

2012年、10年間のボランティア事業の実施により、残存する区間が歩きやすくなり、2013年からは、より多くの方に参加していただけるよう「猿留山道を歩く会」として開催しています。

復元された猿留山道の起点は、豊似岳登山口付近にありますが、全線を歩くには距離も長くガロウ川の渡渉もあることから難易度が高く、散策にはあまり適していません。今年も昨年同様、ガロウ川起点から1km上った猿留山道の合流点まで林道2.2kmを歩き、そこからワラビタイ川の猿留山道入口までの約8kmを歩きました。山道は綺麗で歩きやすく、当時の道幅6尺を維持し続けているかのようでした。

妙見菩薩(1859年)や馬頭歓世音菩薩(1861年)が祭られている沼見峠(標高488m)で小休止、ハート形の湖で有名な豊似湖ルートの分岐でお昼休みとしました。あとは稜線上に緩やかな下りを歩くだけです。新緑と蝦夷つつじの咲き掛けを眺めながらのんびりと降りていきました。猿留山道起点間近になると、傷んだ梯子では、参加者のサポートをしたり、最後のワラビタイ川の渡渉に苦慮したりしながら無事に終了いたしました。