利尻礼文サロベツ国立公園 稚内

268件の記事があります。

2014年05月14日渡り鳥の季節

利尻礼文サロベツ国立公園 稚内 三枝 幸菜

さて、この時期の利尻島は特に野鳥の観察を楽しめるシーズンでもあります。利尻島は外周60㎞程度の島ですが、島内に海岸、草原、湖沼、森林といった自然環境を多く有し、300種以上もの野鳥が観察されています。特に4月中旬から5月中旬にかけての渡りの時期には、多くの種類の野鳥が観察できます。

今年の様子も確認してみようと思い、実際にフィールドへ出て耳を澄ましながら歩いていると、「キョッキョッ」「ギィーキッキッキ」「ヒーヒーホー」等といった多くの野鳥のさえずりを聞くことができました。どうやら今年の利尻島も、多くの小さな訪問者達で賑わっているようです。

上左:アカゲラ(姫沼園地周辺) 上右:コゲラ (姫沼園地周辺)

下左:ウソ♀(利尻山山麓)、下右:クロジ (利尻山山麓)

その最中、聞き慣れない鳴き声がしたので注意深く見ると、こんな野鳥を見かけました!

ブッポウソウ(北麓野営場周辺)

「ゲゲゲ」とさえずるこの野鳥は、国内では本州が北限とされていますが、調べてみると利尻島へ稀に渡り鳥として飛来してきているらしく、度々観測記録があるようです。

これからもフィールドを歩く時は、季節の移り変わりによって姿を変える自然環境と、賑やかさを増す島の小さな訪問者達に注意を向け、利尻島の自然を肌で感じていきたいと思います。

2014年04月25日礼文島アクティブレンジャーに新任しました

利尻礼文サロベツ国立公園 稚内 高澤 和大

さて、着任したばかりの4月上旬には冬の気配をまだまだ色濃く残していた礼文島の景色でしたが、4月21日~23日に島内各所を巡視した時には、あちこちで春の息吹をはっきりと感じられるようになっていました。

写真1:木道脇に咲くミズバショウ(2014/4/22、久種湖畔コース)

この時期にオススメだと前任ARに聞いて向かったのは、島の北部に位置する久種湖。北方領土を除くと日本最北端に位置するこの湖にはミズバショウが群生しています。まだまだ咲きそろってはいなかったので、見頃はこれから迎えることになると思います。

写真2:咲いたばかりのキバナノアマナ(2014/4/22、久種湖畔コース)

今回の巡視中は天候に恵まれて気温もだいぶ上がりました。前述したように3日間の日程で島を巡ったのですが、この間にも草花の芽吹きや雪解けがみるみる進行していき、駆け足でやってきていた春にタイミング良く出会えたようでした。

写真3:バイケイソウの芽と海を隔てて利尻富士(2014/4/21、桃岩展望台コース)

ところで、私はアクティブレンジャーに採用されるまで礼文島を訪れたことがありませんでした。知らない環境に不安はあったのですが、島の方々や自然に多くの温かな歓迎を受け、今は期待に大きく胸を膨らませております。これから迎える鮮やかで賑やかな季節に向けて、自らの役割を果たせるよう尽力してまいります。

これからどうぞよろしくお願いいたします。

2014年04月08日利尻山登山に関する研修会

利尻礼文サロベツ国立公園 稚内 三枝 幸菜

研修会には島内の宿泊施設の関係者のほか、地域の観光業に関わる方々も参加し、皆真剣な様子で話しを聴いていました。特に、中島自然保護官が発表した「利尻山の利用動向、利用上の課題について」の説明では、登山シーズン中、多忙で利尻山の現地の状況を把握しにくい宿泊施設の関係者向けにスライド写真と登山中に撮影したホームビデオが併用され、侵食が進む登山道の状況やその保全に向けた取り組みについて現地の状況が分かりやすく説明されていました。

中島自然保護官が利尻山の現状について解説している様子

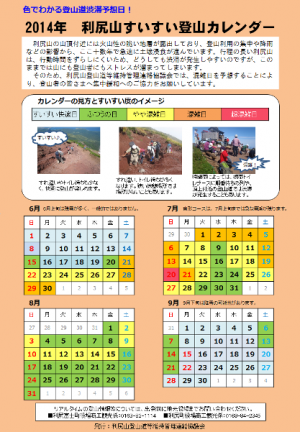

私はこの研修会に向け、会場の設営補助や当日の運営補助のほかに、配布資料の作成を行いました。その配布資料の中で特に見ていただきたいのが、下の「2014年 利尻山すいすい登山カレンダー」です。

この「利尻山すいすい登山カレンダー」は、特定の時期に利用者が集中することで利尻山登山道の荒廃が進んでいた実情を踏まえ、登山者の利用時期を分散して登山道の負担を減らす事を目的としているものです。今年も、少しでも多くの登山者の方に見ていただき、できるだけ登山道の負担が少ない時期に訪れていただくことで、利尻山保全に役立てていければと思います。

この研修会の中では、地域の方から「自分の子供にも美しい利尻山を引き継ぎたい」という印象的な発言があったのですが、私もアクティブレンジャーとして、美しい利尻山を次世代へ残していけるよう、これからも地域の方々と一緒に考え、力を合わせて取り組んでいきたいと思いを新たにしました。

2014年03月04日パークボランティアを募集します

利尻礼文サロベツ国立公園 稚内 中野 雄介

【参考】パークボランティアについて

http://www.env.go.jp/nature/park/volunteer.html

(環境省ホームページ)

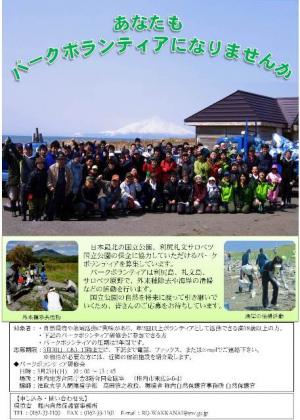

2つの離島を有し、それぞれの地区が海によって隔てられている利尻礼文サロベツ国立公園において、パークボランティアは利尻地区、礼文地区、サロベツ地区それぞれの特性に応じた様々な活動を行っています。

○利尻礼文サロベツ国立公園パークボランティアの主な活動

(平成26年度より新たに実施予定の活動も含む)

・利尻地区

利尻山保全のための協力を呼びかける「利尻山コマドリプロジェクト」の推進、利尻ルールの普及啓発、利尻山の美化清掃活動への協力、外来生物の防除

・礼文地区

官民協働による自然歩道管理への協力、高山植物の保護、外来生物の防除

・サロベツ地区

湿原と農業の共生による地域づくりを目指す「サロベツ・エコモー・プロジェクト」の推進、海岸の美化清掃への協力、外来生物の防除、自然観察会の実施

上段左:利尻山清掃登山(利尻地区)

上段右:外来種除去作業(礼文地区)

下段左:自然観察会の開催(サロベツ地区)

下段右:海岸の美化清掃(サロベツ地区)

パークボランティアとして活動するには研修会に参加して養成のためのプログラムを修了していただく必要があります。

北海道地方環境事務所では3月23日(日)に下記のとおり研修会を開催します。

「利尻礼文サロベツ国立公園のために協力したい!」、「パークボランティア活動を通じて多くの人と交流したい」などの思いがある方、あるいは「ただ単純に自然が好き」という方のご参加をお待ちしています。パークボランティアになると自然に詳しい先輩方からいろいろ教えてもらえたり、通常は立ち入れない場所で保全活動を行えたりするなどの特典もありますので、この機会にぜひ!

利尻礼文サロベツ国立公園の優れた自然環境を守っていくために一緒に活動しませんか?

【応募方法】

◆対象者

・自然環境や地域活動に興味があり、年2回以上ボランティアとして活動できる

満18歳以上の方

・下記のパークボランティア研修会に参加できる方

・パークボランティアの任期は2年間です

◆パークボランティア研修会

・日時:平成26年3月23日(日) 10:00~13:45

・場所:稚内地方合同庁舎3階合同会議室 稚内市末広5-6-1

・講師:法政大学人間環境学部 高田雅之教授

環境省稚内自然保護官事務所 自然保護官

◆応募期限:3月20日(木)17時までに、下記まで電話、ファックス、またはE-mailでご連絡下さい。

※宿泊が必要な方には、近隣の宿泊施設を紹介致します

◆問い合わせ先

環境省 北海道地方環境事務所 稚内自然保護官事務所

TEL:0162-33-1100 FAX:0162-33-1101

E-mail:RO-WAKKANAI@env.go.jp

サロベツ地区夕来(ユークル)付近から真冬の利尻山

利尻山の右手にはうっすらと礼文島も望めます

2014年02月28日利尻山コマドリプロジェクト、始動!

利尻礼文サロベツ国立公園 稚内 三枝 幸菜

利尻山は、「最北の日本百名山」として、全国的にも人気のある山ですが、人気がある故に、様々な問題も抱えています。

例えば、登山道の荒廃もその一つです。比較的新しい時代に生まれた成層火山である利尻山の地質は元々崩れやすく、ここ数十年で登山道脇が背丈以上に掘れてしまった場所もあります。またその他にも、登山客のし尿処理の問題などがあります。

こうしたことから、利尻山ではこれまでにも、利尻ルールの普及や登山道整備、携帯トイレの普及活動など、山岳保全のための取り組みが行われてきました。

利尻山山頂付近の登山道荒廃と、山岳保全のための取り組み

利尻山コマドリプロジェクトは、こうした山の現状と山岳保全の取り組みを広く一般の方に知ってもらい、活動への協力を呼びかけるために企画されたものです。その準備は、環境省北海道地方環境事務所の他に、町役場など利尻山の保全に関わる地域の団体で組織された「利尻山登山道等維持管理連絡協議会」によって、昨年6月から進められてきました。プロジェクトでは、一個千円で「応援バッジ」を販売し、得られた収益を全額、登山道整備や携帯トイレの普及活動といった山岳保全活動に役立てる予定です。

プロジェクトの準備に当たっては、私、利尻ARも協力をさせていただき、プロジェクトの名称の考案や、ポスターにある利尻ルールの紹介イラストを描くなどしました。

利尻ルールの紹介

利尻山を守るために活動する島の人々と、利尻山を守るために何かできることはないかと考える登山者。「利尻山コマドリプロジェクト」が、「利尻山を守りたい」という共通の想いを持つ両者の架け橋となることを願っています。

利尻山コマドリプロジェクトに関するお問い合わせ先については、利尻観光協会/利尻富士町環境協会ホームページをご参照ください。下記のリンク先からご覧いただけます。

http://kankou.rishiri.jp/new/index.html

2014年01月23日冬のサロベツ原野

利尻礼文サロベツ国立公園 稚内 山上佳祐

<サロベツ原野(平成26年1月)>

昨年と一昨年の冬は背の高い植物が殆ど見えなくなり、白銀の映える雪景色が印象的でしたが、今年の冬は雪景色の中に立ち枯れした植物が多く見られ、多様な草花が生育する場所であることを思い出させてくれます。

私は湿原センターの開館とほぼ同時期に赴任したので、サロベツ原野の冬を体験するのは同じく3度目です。これまでに見られなかった1月の雪景色に、何か新しい発見はないかと、スノーシューを履いてサロベツ湿原センターの木道を展望台まで歩きました。

<左上:サロベツ湿原センターに隣接する森林、右上:ウサギの足跡、

左下:ウサギのフン、右下:※参考 冬のエゾユキウサギ>

サロベツ湿原センターに隣接する森林を歩いていると、ウサギの足跡が一面に見られ、ウサギのフンも見つけることができました。樹皮などエサになるものが多いのか、ここがウサギの住処になっているのかもしれません。

近くにウサギがいないか探すため、森林を抜けて展望デッキへ向かうと以前につけられたスノーシュー跡に沿って、ウサギが足跡をつけていました。

<スノーシュー跡と、両脇にあるウサギの足跡>

はじめは2種類の足跡がたまたま並んだだけだと思っていたのですが、歩いて行くにつれ、上の写真のようにスノーシュー跡とウサギの跡が森林から展望台までずっと並んでいることがわかり、なぜスノーシューに沿って足跡をつけたのか、スノーシュー跡の上を移動しなかったのかがわからず、不思議だなぁと感じました。

今回はエゾユキウサギを観察することはできませんでしたが、他の季節では行くことができない場所もスノーシューを履いて歩くことができるので、よく目をこらして痕跡を探していくことで、冬ならではの新しい発見があるかもしれません。

これまで冬のサロベツを訪れたことのない方にも、是非訪れてみることをお勧めします。

2014年01月20日冬の利尻島

利尻礼文サロベツ国立公園 稚内 三枝 幸菜

こちら利尻島は、島の周りに流れる対馬暖流の影響でその緯度の割には温暖な気候なのですが、それでもこの時期の日平均気温は氷点下5℃前後になります。そのため、野外に出ると外気の冷たさに、手袋をしているにも関わらず指先の感覚が無くなってきてしまいます。おまけに岬や港に吹き付ける潮風の冷たいこと冷たいこと!寒がりな私は、巡視に行く際はシャツ2枚にダウンベスト1枚、その上からフリースを着込んでもまだ足りず、登山にも使える撥水性のジャケットを着こんでいますが、それでも風が吹き付けてくると寒さを感じます。

けれど、そんな寒風に耐えつつ冬の岬に足を運んでみると、時折、はっとするような美しい光景に出会えることがあります。

荒々しく波が打ち寄せる雪の積もった岬を、薄暮が照らす光景は、夏の間には見ることが出来ないものです。

<沓形岬(1月)>

また、冬の利尻の海辺では、日本最大級の猛禽類、オジロワシやオオワシを目にすることができます。

<利尻島の海を舞うオジロワシ>

<※参考 オオワシの幼鳥>

オジロワシはオオワシの幼鳥と姿が似ているのですが、オオワシの幼鳥に比べて嘴が小さい点や、くさび型の白い尾羽を持ち、オオワシの幼鳥のものより少し短い点で見分けられます(オオワシの幼鳥はヒシ形の尾羽で縁が茶色)。

上の写真を見比べると、オジロワシはオオワシの幼鳥に比べて嘴が小さく、尾は短いのがわかります。

約半年の間、この島に居座る日本最北の冬。春が待ち遠しくないと言えば嘘になりますが、そうそう味わえない「利尻島の冬」を堪能できることに、利尻担当アクティブレンジャーとしての喜びを感じています。

2013年12月20日本格的な冬到来はいつ?

利尻礼文サロベツ国立公園 稚内 中野 雄介

礼文島北部の江戸屋山道では冬期間の除雪が行われないため、例年12月になると車両通行ができなくなるのですが、先日巡視を行った際、まだ車両通行が可能なほど積雪が少なく、非常に驚きました。

トド島展望台(12/18)

山肌にほとんど積雪が見られません

澄海岬も昨年の同時期はすでに腰の高さほどの積雪があり、展望台へ登ることは困難でしたが、今年はほぼ積雪がゼロのため、容易に展望台まで行くことができました。また、冬の澄海岬といえば北西から吹く肌を刺すような冷たく強烈な季節風を抜きには語れませんが、この日は気温が0℃以上まで上がり、風も穏やかだったため、冬の空気という感じではありませんでした。

上段:今年の澄海岬(12/18) 下段:昨年の澄海岬(12/19)

ほぼ同時期に同じアングルで撮影した写真ですが、これだけ積雪量に差があります

その一方で南部の桃岩周辺では数センチ程度ではあるものの積雪が見られ、北部の久種湖(くしゅこ)では湖面の凍結が始まっているなど、冬らしさも徐々に見られるようになってきました。

雪が少ないと除雪の手間が省けるという点では喜ばしいのですが、礼文島の高山植物の生育期間や繁殖期間は冬の積雪に影響を受けていると言われているため、例年に比べてあまりにも積雪が少ないと高山植物に影響が出ないだろうかと少し心配になります。

天気予報によると1月以降の積雪は例年並みかやや多くなるとのことです。とりあえずこれから本格的な冬が到来し、例年並みに雪が降ってくれればあまり心配しなくてもよさそうです。

ただし、除雪の手間を考えると雪もほどほどに…とつい思ってしまいます。

枯れた植物を探すのも楽しいものです

これはコガネギクでしょうか?(12/18 澄海岬)

2013年11月01日サロベツ・エコモーDay

利尻礼文サロベツ国立公園 稚内 山上佳祐

サロベツ湿原では草原が赤色、茶色、黄色に染まり、すっかり秋模様となりました。また、空を見上げると次々とオオヒシクイやコハクチョウなどの渡り鳥が大きな群れをつくってサロベツに飛来し、更に南下している様子が見られます。

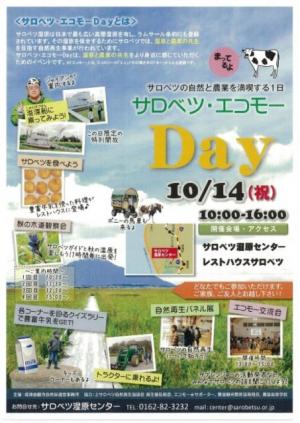

さて、そのような中の10月14日、サロベツ湿原と農業の共生を目指した自然再生の取り組みをより身近に感じていただくことを目的としたイベント「サロベツ・エコモーDay」をサロベツ湿原センターで開催しました。

(エコモーDayの詳細については、以下のチラシをご覧下さい。)

このイベントの開催には、牧草ロールや農業機械といった展示品の貸出しや、牛乳などの景品の提供、地元の食材を使った料理の企画・提案、当日の講師やスタッフとしての参加など、自然再生を支える地域活動を行っている方々や、サロベツの観光や農業に関わる方々、サロベツに関わる高校生や大学生など多くの方々から様々な形でご協力をいただきました。

上の写真は、今回のエコモーDayの様子です。

当日は天候がよかったことも幸いして、稚内市や地元豊富町などから230名の方が来場してくれました。

また、エコモーDayの会場を訪れた方々のアンケートでは「大学生や高校生など、若い子達がサロベツ湿原のために頑張っている姿が印象的だった。」「会場に訪れたことで、サロベツ湿原の自然や自然再生の取り組みに興味が湧いた。」「サロベツの豊かな自然と動物を守りたい。」等といった回答を多くいただくことができました。

サロベツ湿原は約6,000年という長い年月をかけて形成されました。サロベツ湿原で行われている自然再生の取り組みは、この6,000年を人の手で再生しようとする取り組みでもあり、とても長い年月を要します。今回行われたエコモーDayなどを通し、多くの方にこの自然再生の過程を見守っていただけたらと思っています。

http://rebun-trail.jp/ (礼文島トレイルオフィシャルウェブ)

これまで礼文島の自然歩道に関する情報を利用者の皆さんへ統一的にお届けするポータルサイトというものはありませんでした。そこで2012年度から2013年度にかけ、環境省が事務局を務める検討会で島の関係者の方々と議論を重ね、トレッキングのルールやトレイルコースについて利用者の皆さんにお伝えすべき情報を集約しました。そうしてまとめられた情報は地元の礼文町へ引き継がれ、この度上記「礼文島トレイルオフィシャルウェブ」として公開がスタートされました。

ところで、島の関係者の方々と議論を重ねてきた検討会には、関係者が協力して礼文島の自然歩道を管理していこうという協働管理の体制構築という大きなテーマがありました。この協働管理の一環として、オフィシャルウェブを通じた利用者の皆さんへの情報提供があります。オフィシャルウェブは礼文町により運営されていますが、協働管理体制の一員たる環境省アクティブレンジャーの私も積極的に協力し、現地で確認したことなどを情報提供できたらと思っています。

これから礼文島に訪れる方は、是非ともオフィシャルウェブをご覧になって事前に情報を収集していただき、安全で充実したトレッキングを楽しんでください。

写真は5月上旬の桃岩展望台コース。ぱっと見ると冬枯れが目立ちますが、花はどんどん咲いてきています。いよいよ花の季節に突入ですね!