利尻礼文サロベツ国立公園 稚内

268件の記事があります。

2015年02月16日World Wetlands Day ~February 2, 2015~

利尻礼文サロベツ国立公園 三枝 幸菜

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

世界湿地の日とは、1971年2月2日にイランのラムサールという街で締結された「ラムサール条約」を記念して、毎年2月2日を「世界湿地の日 World Wetlands Day (WWD)」とした記念日です。ラムサール条約の目的である、湿地の恩恵や価値に目を向け、その維持と賢明な利用を達成するため、世界中で啓発イベントが行われています。

そこで一昨年に引き続き、ウトナイ湖、支笏湖、洞爺湖、クッチャロ湖、サロベツ原野など、北海道の代表的な湿地を含む国立公園等を所管するアクティブレンジャーで、AR日記のリレー企画を行います。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第4弾は、利尻島の「オタトマリ沼」です。

オタトマリ沼は、利尻島南部にある周囲1kmほどの小さな沼です。ラムサール条約には登録されていないものの、リシリアザミやエゾコウホネなどの植物が生育し、同じく利尻島内の南浜湿原、沼浦湿原とともに「日本の重要湿地500」の一つに選ばれています。

沼の周囲には遊歩道が整備されており、正面の桟橋からは北海道銘菓「白い恋人」のパッケージイラストと同じ姿形の利尻山を望むことができます。そのため、オタトマリ沼は利尻島の中でも屈指の観光スポットとなっており、ハイシーズンには多くの観光客が訪れます。

(オタトマリ沼)

またこのオタトマリ沼には、シノリガモやハシビロガモ、時にはコハクチョウなどの多くの水鳥がやってきます。これらの水鳥たちは、春と秋の渡りの途中で羽を休めるためにこの沼を利用しているようです。利尻島の小さな沼が、水鳥たちにとっては貴重な中継地となっているのです。

(オタトマリ沼で羽を休めるコハクチョウ)

一方で、オタトマリ沼には望まれざる来訪者もいます。それは、特定外来生物に指定されているオオハンゴンソウです。オオハンゴンソウは繁殖力が強く、その場所本来の生態系を壊してしまうことから全国的にも大きな問題となっています。ここ利尻島でも、オタトマリ沼の遊歩道脇や沼に面する道路脇に侵入しており、隣接する南浜湿原では大きな群落を作ってしまっています。

そこで、オオハンゴンソウから島本来の生態系を守るため、利尻島自然情報センターをはじめとする島内の方々やパークボランティアの方々とともに、毎年、沼の周辺でオオハンゴンソウの防除活動を実施しています。(防除活動の詳細については過去の記事をご覧ください。

2013年の活動:http://hokkaido.env.go.jp/blog/rishiri/a-wakkanai/index.html

2014年の活動:http://hokkaido.env.go.jp/blog/rishiri/a-wakkanai/index.html

毎年花を咲かせ種をつけるオオハンゴンソウの根絶は容易なことではありません。しかし、長年にわたる地道な防除活動の結果、目に見えて群落が小さくなった場所もあり、多くの方々の頑張りが着実に実を結びつつあります。

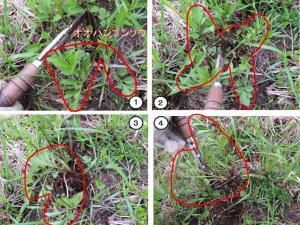

(オオハンゴンソウ防除活動の様子)

オタトマリ沼をはじめ貴重な湿地を有する利尻島。この場所が、人間だけでなく鳥や植物など多くの生き物にとっても安らぎの地であり続けられるように、その自然を守る活動はこれからも続いていきます。今は雪に閉ざされていますが、今年はどんな植物が咲き、どんな水鳥に出会うことができるのか、今から楽しみでなりません。

さて、続いてはラムサール条約湿地のサロベツ原野です。山上さん、よろしく!

2014年11月19日利尻山情報交換会が開催されました

利尻礼文サロベツ国立公園 稚内 三枝 幸菜

今回の情報交換会では、環境省、林野庁、利尻町、利尻富士町といった行政の担当者や、自然ガイド、観光協会職員などの総勢21名が集まり、登山利用の動向や各機関が実施した維持管理作業、利尻山コマドリプロジェクトの実施状況などの報告とともに、今後の取り組みについて意見交換を行いました。

現場レベルで利尻山に関わる方々がそれぞれの視点から意見を出し合うことで、一つの視点だけでは気づかなかった発見があったり、問題解決の糸口が見えることがあります。こうした話し合いを重ねながら、利尻山では保全と利用の両立に向けた取り組みが進められています。

そして情報交換会の後に行われた懇親会では、関係者が親睦を深めながら、利尻山に対するそれぞれの想いを語り合いました。

皆さんの言葉に耳を傾けていく中で感じたことは、立場や考えの違いこそあれ、利尻山や利尻島をより良くしたいという気持ちは共通しているということです。

山や海、野鳥や植物など数々の魅力をもつ利尻島ですが、想いのある方々の存在も、この島の魅力の1つだと再認識できた会でした。

2014年10月01日花の季節の終わりに

利尻礼文サロベツ国立公園 稚内 高澤 和大

礼文島へ甚大な被害をもたらした8月24日の豪雨から1ヶ月余り。被災の頃、島に吹いていた風は夏の余韻を感じさせる湿り気を含んだものでしたが、今ではすっかり清涼な秋のそれへと変わりました。いくつかの自然歩道は土砂崩れにより現在も閉鎖されていますが、進行してゆく季節の移り変わりと合わせるように、復旧へ向けた歩みが着実に進められています。

自然歩道の最新情報については下記の公式ウェブサイトから発信されております。こちらもぜひご覧ください。

礼文島トレイルオフィシャルウェブ http://rebun-trail.jp/

さて、今回のアクティブレンジャー日記では被災を受けず利用が可能な歩道の一つ、岬めぐりコースから礼文島の秋の様子をお伝えしたいと思います。

写真1:ゴロタ岬付近からスコトン岬方面を望む(2014/9/25、岬めぐりコース)

上の写真を撮影した場所は個人的に礼文島で一番のお気に入りビュースポット。スコトン岬の海蝕崖を見下ろし、その先には日本の国立公園として最北端に位置するトド島が浮かんでいます。最北や最果てといった場所にはロマンを感じます。残念ながら、トド島にはまだ上陸できていませんが…

写真2:ゴロタ岬のコガネギクとエゾオオマルハナバチ(2014/9/25、岬めぐりコース)

こちらは花の季節のフィナーレを彩るコガネギク。そこへやってきたのはエゾオオマルハナバチ。花がまばらとなる中で、ひときわ鮮やかなコガネギクは最後のデザートのように思えたのですが、蜜の味はどんなものなのでしょうね。

写真3:ゴロタ浜から望むゴロタ岬と夕陽(2014/9/21、岬めぐりコース)

秋分を過ぎ、みるみると日が短くなってきました。朝晩も冷え込むようになりましたので、歩道の利用の際は十分な防寒対策をお忘れないよう、お願いいたします。

2014年08月14日利尻山保全の取り組み

利尻礼文サロベツ国立公園 稚内 三枝 幸菜

例えば毎年夏には、利尻町・利尻富士町の両町役場と環境省、林野庁などが合同で登山道の補修作業を行っています。今年の補修作業では、傷んだロープの張りかえや土砂流出を防止するための土留の設置などを行いました。

登山道補修作業の様子

7月20日には、こうした利尻山を守るための活動を広く一般の方に知っていただくため、「利尻山コマドリプロジェクト」のPR活動を実施しました。(「利尻山コマドリプロジェクト」については2014年2月28日のAR日記をご参照下さい。)

当日は利尻島の両町役場職員やパークボランティアの方々と協力しながら、登山口でパネルやチラシによる利尻山保全活動の紹介を行うとともに、同プロジェクトのピンバッチの販売を行いました。多くの方々にご購入いただいたピンバッチの売上金は登山道の保全のための活動に活用されます。

利尻山コマドリプロジェクトPR活動の様子

利尻礼文サロベツ国立公園のシンボルである利尻山を、これからも多くの人々と協力しながら守っていきたいと思います。

最後になりますが、利尻山登山を計画されている方にお知らせとお願いがあります。

現在、沓形コースの6合目~8.5合目で環境省による登山道の整備工事が行われています。工事期間中も登山道の通行はできますが、登山道上に工事用の資材が置かれており、進む際に資材を乗り越えなければならない場所が複数あります。登山の際には足元に十分注意し、余裕を持ってコースタイムを設定してください。また、作業現場では安全のため作業員の誘導に従ってください。工事期間中、登山者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

沓形コース6合目~8.5合目の様子

2014年07月28日礼文の夏、最北限の夏

利尻礼文サロベツ国立公園 稚内 高澤 和大

セリ科の草本やオニシモツケの純白が、そんな陽射しに眩しいくらいに輝きます。蒼い海や濃い緑によく映えます。

(左上から時計回りに、カラフトゲンゲ、キタノコギリソウ、リシリソウ、エゾカワラナデシコ、レブンウスユキソウ)

足元に目を落としてみると、これでもか!というくらい様々な種類の花が見つかります。上の写真はほんの一例。礼文島以外でも普通に見られる花から、絶滅危惧種に指定されている希少な花まで、いたるところで分け隔てなく咲き誇っています。

私が礼文島担当のアクティブレンジャーになって4ヵ月。島の特徴的な地形や気候に起因する日本離れの植生環境にこれまでも驚かされてきましたが、その驚きや感動は今や最高潮に達しています。

生命溢れる、最北限の短い夏。この素敵な季節が過ぎ去る前に、“花の浮島”礼文島へ是非とも足を運んでみてください。

【ご案内】

以前のアクティブレンジャー日記でもご紹介しておりましたが、今年度より礼文島自然歩道のポータルサイトが礼文町によって運営されています。歩道の最新情報や利用時の注意事項などは下記アドレスからどうぞ。

http://rebun-trail.jp/ (礼文島トレイルオフィシャルウェブ)

2014年07月09日レブンウスユキソウの季節

利尻礼文サロベツ国立公園 稚内 高澤 和大

場所によっては6月上旬から咲き始めていましたが、島内随一の群生箇所、ウスユキソウ群生地でもいよいよ見頃を迎えております。

上の写真は7月3日にウスユキソウ群生地で撮影したものです。この日はあいにく濃い霧が立ちこめていたのですが、おかげで露を身にまとい幻想的に浮かび上がる姿を見ることができました。

レブンウスユキソウに限った話ではありませんが、低地から高山植物が咲く礼文島では、天気が良くなくても気軽にこのような出会いを楽しめることが大きな魅力です。

所変わって、こちらは桃岩展望台コースのレブンウスユキソウ。群生地以外にも島内のあちこちに咲いています。背が低い花ですので、歩道を利用される方は見落として踏みつけないよう気をつけてくださいね。

2014年06月26日今年、利尻礼文サロベツ国立公園は40周年を迎えます。

利尻礼文サロベツ国立公園 稚内 山上佳祐

その第一弾として6月7日(土)に40周年記念シンポジウムが稚内市内にて開催され、地域の内外から約150名の方々にご参加いただきました。

シンポジウムでは稚内市長による開会挨拶の後、環境省自然環境局の鳥居国立公園課長による「国立公園のこれまでとこれから」と題した基調講演が行われました。

基調講演の様子

基調講演では国立公園のこれまでの背景や歴史、今後の国立公園のあり方について解説をいただき、その後行われたパネルディスカッションでは、これまでに利尻礼文サロベツ国立公園で環境保全の取り組みや地域の観光に大きく関わってきた5名のパネラーの方々にそれぞれの意見や思いを話していただきました。

パネルディスカッションの様子

今後は8月に利尻地域、9月に礼文地域、10月にサロベツ地域で交流フォーラムを開催する予定です。詳細が決まり次第改めてお伝えしますので、40周年を迎えた利尻礼文サロベツ国立公園のこれまでとこれからを見つめる記念イベントへ是非訪れてみて下さい。

2014年06月24日外来種除去リレー、ゴール

利尻礼文サロベツ国立公園 稚内 高澤 和大

さて、5月24日に利尻地区からスタートした外来種除去リレー、6月15日に礼文地区とサロベツ地区で実施された活動をもってゴールとなりました。利尻礼文サロベツを駆け抜けたお手製の「たすき」は、日本海で地区を隔てられた当国立公園の絆を繋ぐ一助になれたでしょうか。

(日本海を越えて地区を繋いだ外来種除去リレーの「たすき」)

外来種除去リレーの活動成果は以下の通りです。

5月24日 利尻地区(南浜湿原)

オオハンゴンソウ 1,419本

5月25日 サロベツ地区(パンケ沼園地)

コウリンタンポポなど 45L袋✕6

5月25日 サロベツ地区(サロベツ湿原センター木道)

メマツヨイグサ 45L袋✕4

6月15日 サロベツ地区(浜勇知園地)

セイヨウタンポポなど 45L袋✕6

6月15日 礼文地区(鉄府海岸)

オニハマダイコン 2,539本

(鉄府海岸のオニハマダイコンは今年でほぼ根絶)

5地区での活動にはパークボランティアやNPO、一般の方も含め、延べ38名の方々が参加してくださいました。外来種除去は先の長い戦いです。今回の参加者の想いと汗が染みついた「たすき」を、これからも繋いでいければいいなと思います。

(お疲れ様でした!)

2014年05月29日外来種除去リレーを始めました!

利尻礼文サロベツ国立公園 稚内 三枝 幸菜

この外来種除去リレー、昨年までは「一斉外来種除去」という名称で、生物多様性の日(5月22日)に合わせて利尻礼文サロベツ国立公園の各地区で同一日に活動を行い、外来種を一網打尽にすることと地区間での連帯感向上を目的とするパークボランティア行事でした。しかし、地区毎に対象の異なる外来種を同一日に除去するのは容易ではなく、これまで課題となっていました。

そこで今年から始める外来種除去リレーでは、活動期間を5月24日から6月15日にまで伸ばし、より効果的で効率的な外来種除去をねらいとしています。また、活動の際には「たすき」をかけ、活動後に他の地区へと「たすき」を渡すリレー制とすることで、地区間での連帯感をさらに高めたいと考えています。

さて、リレーの一番手である利尻地区では、冷風吹きすさむ曇天の下で寒さに首をすくめながらの作業だったのですが、6名の方に参加していただくことができました。

今年は麓の雪融けが少し早かったからか、昨年の同時期より幾分かオオハンゴンソウが多かったのですが、今年も利尻島在住の方が作成した特製の草抜き道具を駆使して引き抜いていきました。

(特製の草抜き道具)

この草抜き道具は、下図のように、オオハンゴンソウの根を挟み込むようにして引き抜くもので、市販品より大きく頑丈なため、スコップよりも早く作業ができ、また他の植物へのダメージも抑えて除去作業を行うことができます。

(草抜き道具の使い方)

①~②:オオハンゴンソウを見つけたら、まずは道具の先端で周りの土を掻き出します。

③:オオハンゴンソウの根本が露出しました。

④:オオハンゴンソウの根を道具で引っかけて、根が途中で切れないように注意しながら引き抜きます。

参加者の方々と協力し、集中して除去作業に取り組んだ結果、この日だけで1,419本(40リットルのゴミ袋5つ分)ものオオハンゴンソウを除去することが出来ました。

外来種除去リレーの一番手、利尻地区は好調な滑り出しでした。私もリレーのたすきをつけて作業したことで、他の地区の外来種除去活動を更に応援したい気持ちや、これからの利尻島での活動に頑張っていきたいという思いを新たに感じることができました!

(5月24日のオオハンゴンソウ除去成果)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------「世界湿地の日(World Wetlands Day)」とは、1971年2月2日にイランで締結された「ラムサール条約(国際的に重要な湿地に関する条約)」の記念日です。毎年、2月2日にはラムサール条約で定められた、湿地と湿地資源の保全と賢明な利用(ワイズユース)を推進するための啓発イベントが世界中で実施されています。

その世界湿地の日をAR同士が連携してPRできないかと考え、始まったのがAR日記のリレー企画です。3回目となる今年も、ウトナイ湖、支笏湖、洞爺湖、サロベツ原野、クッチャロ湖などの北海道の代表的な湿地を、リレー形式でご紹介します。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

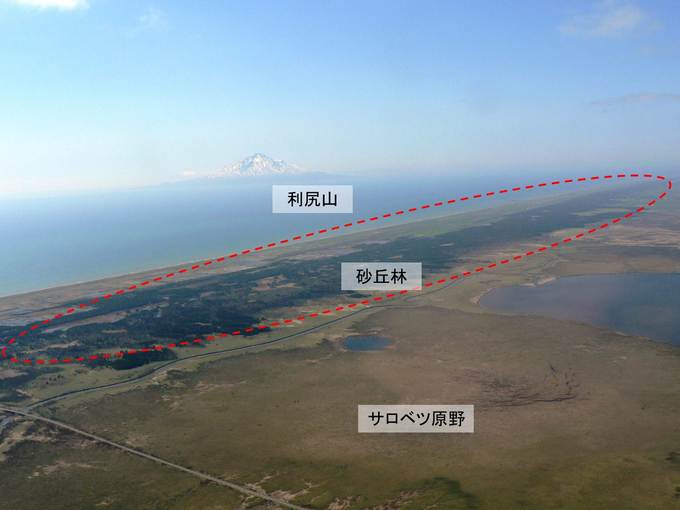

世界湿地の日リレー企画、第5弾。ラムサール条約登録湿地のサロベツ原野については過去にも紹介してきましたので、今回はあえてサロベツ原野ではなく、普段は取り上げられる機会が少ない、サロベツ原野と日本海の間に広がる砂丘林を紹介します。

稚内から幌延までの海岸線に沿って、東西に約3km、南北に約30kmにわたって続くこの砂丘林は、ミズナラやトドマツなどの原生林と、大小あわせて約170もの湖沼群で構成され、国内では類を見ない特異な景観を形成していることから、国立公園特別保護地区、また北海道指定天然記念物に指定されています。中でも特徴的なこの湖沼群は、ミコアイサやアカエリカイツブリといった水鳥の国内でも数少ない繁殖地となっているほか、周辺ではジュンサイやオゼコウホネ、エゾカンゾウなどといった植物が生育する重要な湿地となっています。

さてそのような砂丘林ですが、散策路などは整備されていないため、林床に植物が繁茂し、湖沼の水面があちこちに顔を出している夏季には簡単に立ち入ることができません。しかし冬季には、林床は雪に覆われ、湖沼も厚い氷に閉ざされるため、スノーシューを履けば林内へ入りやすくなります。

※ 砂丘林は国有林であるため、一般の方が許可なく入林することはできません。

そこで林野庁から入林の許可をいただき、冬のある晴れた日に砂丘林の巡視に行ってきましたので、その様子をご紹介します。

砂丘林へ足を踏み入れた当初は物音ひとつ聞こえず、足下に湖沼があることがわからなくなるくらい雪に覆われているため、まるで砂丘林全体が深い眠りについているような感覚を覚えました。

しかし、注意深く探してみると、写真のような様々な生き物やその痕跡を観察することができ、冬の砂丘林も生き物たちにとっては、食料を得る場、風雪を凌いで休息する場などとして、夏と同様に生きていくために欠かせない場所なのだということを、改めて感じました。

いつの季節も変わらずに多くの生命を育むこの砂丘林は、人間にとっても、天然の防風林・防雪林などとして役に立ってきました。過去の厳しい風雪や人間活動などにより立木が失われた場所もありますが、そのような場所では自然再生の取り組みも進められています。私もサロベツ地域のアクティブ・レンジャーとして地域の方々と協力しながら、自然再生の取り組みに関わってきました。これからも末永く、この貴重な砂丘林を見守っていきたいと思います。