アクティブ・レンジャー日記 [北海道地区]

アザラシの仕事って…?

2022年11月15日

えりも

みなさんこんにちは。えりも自然保護官事務所の熊谷です。

えりも事務所の仕事のほとんどは “アザラシの仕事” です。

これまで、このアクティブ・レンジャー日記で船に乗ったりドローンを飛ばしたりしている様子をお伝えしてきました。他の事務所とは少し毛色の違うことにお気づきの方もいらっしゃるかもしれません。アザラシの仕事とは何なのか、船に乗ることやドローンを飛ばすこと。それらはどんな目的があって必要なのか…いくつかの項目に分け改めてご紹介したいと思います。

えりも事務所の仕事のほとんどは “アザラシの仕事” です。

これまで、このアクティブ・レンジャー日記で船に乗ったりドローンを飛ばしたりしている様子をお伝えしてきました。他の事務所とは少し毛色の違うことにお気づきの方もいらっしゃるかもしれません。アザラシの仕事とは何なのか、船に乗ることやドローンを飛ばすこと。それらはどんな目的があって必要なのか…いくつかの項目に分け改めてご紹介したいと思います。

■えりもにはどんなアザラシがいるの?

えりもには「ゼニガタアザラシ」という野生のアザラシが生息しています。昔のコイン、穴の開いた“銭”のような模様があることからゼニガタ(銭形)アザラシという和名が付けられました。

アザラシの生活様式には、快適な場所を求め季節ごとに移動しながら生活する“回遊性”と、定まった場所を棲処とする“定住性”とがありますが、北海道で見ることが出来る5種のアザラシのうちゼニガタアザラシのみが“定住性”のアザラシです。

日高山脈が海に沈んでいく場所、襟裳岬。この襟裳岬の岩礁帯を主な定住場所としています。休息のため上陸できる岩礁が多いこと、周辺海域は餌資源が豊富であること、アザラシにとっての外敵が滅多に来ないことからこの場所を好んでいるのではないかと考えられます。日本では北海道にのみ生息していますが、その半数以上が襟裳岬に棲み、ここで繁殖しています。

アザラシの生活様式には、快適な場所を求め季節ごとに移動しながら生活する“回遊性”と、定まった場所を棲処とする“定住性”とがありますが、北海道で見ることが出来る5種のアザラシのうちゼニガタアザラシのみが“定住性”のアザラシです。

日高山脈が海に沈んでいく場所、襟裳岬。この襟裳岬の岩礁帯を主な定住場所としています。休息のため上陸できる岩礁が多いこと、周辺海域は餌資源が豊富であること、アザラシにとっての外敵が滅多に来ないことからこの場所を好んでいるのではないかと考えられます。日本では北海道にのみ生息していますが、その半数以上が襟裳岬に棲み、ここで繁殖しています。

■えりも町ってどんな町?

野生のアザラシがいるだけではありません。とっても風が強いのです。特に11月~2月においては台風並みの強風吹き荒れ、風の強さ本日の日本一!なんてことも、ここでは珍しいことではありません。

えりもは道内では一年を通して気温差の少ない地域とされます。しかし1m/sの風が吹くと体感温度は1℃下がるとされていることから、気温が0℃でも20m/sの風が吹いていれば体感温度は-20℃となります。セーターのような編んだものを重ねるだけでは風がスースー、一気に体が冷えてしまいます。これからの季節は、しっかりと風を防げるハードシェルやウインドブレーカーを準備しておくと安心です。

更に忘れてならないのは、漁業がとっても盛んな町であることです。町民の多くが漁業関係者であり、多くの種類の漁獲物があがる地域だということも大きな特徴です。

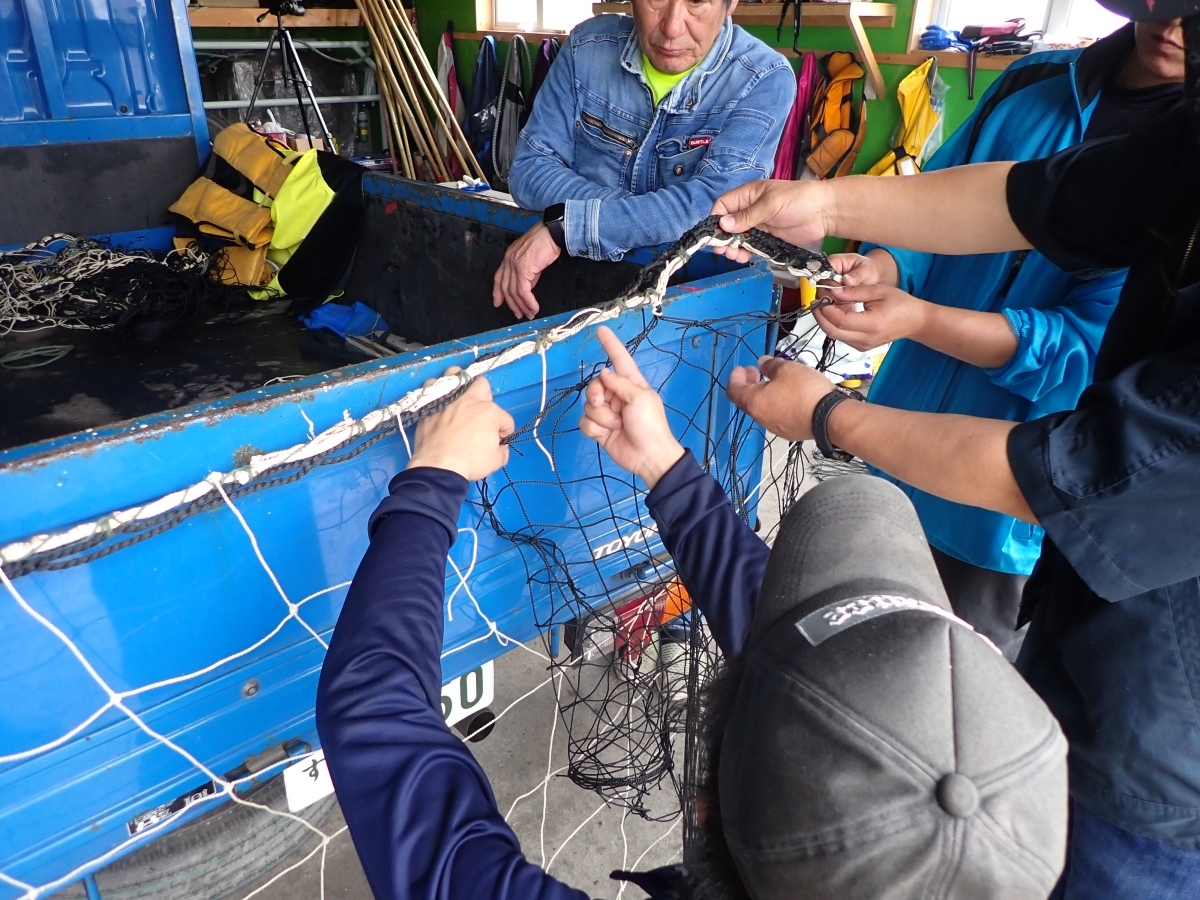

↓ サケの定置網ですが、回遊した魚がかかる網。最近ではこんなにも多くの種類がかかります。写真の他にも春には鰯(イワシ)や鰊(ニシン)、スケトウダラなんかも沢山かかります

えりもは道内では一年を通して気温差の少ない地域とされます。しかし1m/sの風が吹くと体感温度は1℃下がるとされていることから、気温が0℃でも20m/sの風が吹いていれば体感温度は-20℃となります。セーターのような編んだものを重ねるだけでは風がスースー、一気に体が冷えてしまいます。これからの季節は、しっかりと風を防げるハードシェルやウインドブレーカーを準備しておくと安心です。

更に忘れてならないのは、漁業がとっても盛んな町であることです。町民の多くが漁業関係者であり、多くの種類の漁獲物があがる地域だということも大きな特徴です。

↓ サケの定置網ですが、回遊した魚がかかる網。最近ではこんなにも多くの種類がかかります。写真の他にも春には鰯(イワシ)や鰊(ニシン)、スケトウダラなんかも沢山かかります

■どうして環境省が “えりも町で” “ゼニガタアザラシ” の仕事をするの?

日本で見られるアザラシは全部で5種類(アゴヒゲアザラシ、クラカケアザラシ、ワモンアザラシ、ゴマフアザラシ、ゼニガタアザラシ)です。

※通常これらが見られるのは北海道のみですが、かつて東京都の多摩川に現れた野生のアゴヒゲアザラシ「タマちゃん」はその稀さから話題になりましたね。当時1歳前後のこどもだったことで、迷入個体と考えられました。

北海道で見られる5種のアザラシのうち、ゼニガタアザラシは 環境省の定める“日本の絶滅のおそれのある野生生物”を示す「レッドリスト」で「準絶滅危惧」というカテゴリーに区分されています。

準絶滅危惧とは、現時点で絶滅の危険度は低いものの生息条件の変化によっては「絶滅危惧」という、より絶滅の危険度の高いカテゴリーに移行する可能性がある。というカテゴリーです。

準絶滅危惧に区分されているゼニガタアザラシは、環境省の管轄動物となっており個体数把握等の調査や絶滅の危険性が高まらないような対策が必要とされています。

ゼニガタアザラシはえりも町で盛んな漁業にも影響をもたらします。

アザラシは当然ながら生きるために餌を必要としますが、その高い知能ゆえ定置網に魚がかかることを覚え、自ら網の中に入り魚を追い回して傷をつける、食い荒らすなどしてしまいます。アザラシの個体数が増えればこういった漁業被害も増え、漁業者にとって深刻な問題であり将来への不安も増します。

どうしたら漁業被害を軽減しながら且つアザラシの絶滅の危険度を高めずに個体数を維持できるのか。どのような調査手法でどのような手順で進めたら今後何かを判断する材料となりうるのか。環境省は、こういったことを現地漁師の方々の知識や経験、そして町の方の力を借りながら研究者のみなさんと模索する役割を担っています。その出先機関が、えりも自然保護官事務所です。

「えりもの環境に合った対策」を編み出すには、えりもで色々試していくしかありません。

アザラシの個体数の変動を把握する必要があります。ここにドローンが大活躍!また、定置網はいくつかの部屋が連なり最も奥にある部屋に魚がかかる構造です。その最も奥の部屋の入口に、魚は通れるがアザラシは通れない「防除格子網」を仕掛けています。この効果の程を把握するため、必要があれば改修の実施、またこれによりアザラシの近づき方に変化があるかどうかを確認…こういったことをするため、秋サケ定置網漁が実施される約3ヶ月間毎日乗船調査に出ています。

※通常これらが見られるのは北海道のみですが、かつて東京都の多摩川に現れた野生のアゴヒゲアザラシ「タマちゃん」はその稀さから話題になりましたね。当時1歳前後のこどもだったことで、迷入個体と考えられました。

北海道で見られる5種のアザラシのうち、ゼニガタアザラシは 環境省の定める“日本の絶滅のおそれのある野生生物”を示す「レッドリスト」で「準絶滅危惧」というカテゴリーに区分されています。

準絶滅危惧とは、現時点で絶滅の危険度は低いものの生息条件の変化によっては「絶滅危惧」という、より絶滅の危険度の高いカテゴリーに移行する可能性がある。というカテゴリーです。

準絶滅危惧に区分されているゼニガタアザラシは、環境省の管轄動物となっており個体数把握等の調査や絶滅の危険性が高まらないような対策が必要とされています。

ゼニガタアザラシはえりも町で盛んな漁業にも影響をもたらします。

アザラシは当然ながら生きるために餌を必要としますが、その高い知能ゆえ定置網に魚がかかることを覚え、自ら網の中に入り魚を追い回して傷をつける、食い荒らすなどしてしまいます。アザラシの個体数が増えればこういった漁業被害も増え、漁業者にとって深刻な問題であり将来への不安も増します。

どうしたら漁業被害を軽減しながら且つアザラシの絶滅の危険度を高めずに個体数を維持できるのか。どのような調査手法でどのような手順で進めたら今後何かを判断する材料となりうるのか。環境省は、こういったことを現地漁師の方々の知識や経験、そして町の方の力を借りながら研究者のみなさんと模索する役割を担っています。その出先機関が、えりも自然保護官事務所です。

「えりもの環境に合った対策」を編み出すには、えりもで色々試していくしかありません。

アザラシの個体数の変動を把握する必要があります。ここにドローンが大活躍!また、定置網はいくつかの部屋が連なり最も奥にある部屋に魚がかかる構造です。その最も奥の部屋の入口に、魚は通れるがアザラシは通れない「防除格子網」を仕掛けています。この効果の程を把握するため、必要があれば改修の実施、またこれによりアザラシの近づき方に変化があるかどうかを確認…こういったことをするため、秋サケ定置網漁が実施される約3ヶ月間毎日乗船調査に出ています。

時々思います。何十年と続く歴史の深い事業では、今後も継続・維持するためにどんな苦労や工夫があるのか、歴史が動き出したその当時の難しさはどんなものだったのか。難しさに直面したとき、どんな将来をイメージして進めたのか。出来ることなら当時を知る方に直接聞いてみたいと思うのです。

ゼニガタアザラシ事業はまだ歴史が浅く、方法を模索し、試み、費用対効果を考慮し効果の見込めない方法は絞っていくという段階にありますが、他では見聞きしたことのないような装置を開発するなど最先端の取り組みもあります。最先端ということは、前例がなく思うような結果とならない可能性もあります。新たなことへの挑戦は不安がつきものですが、そこには期待感や達成感も共存します。謙虚に現場での経験を積みながら、えりものアザラシ事業に有効な技術を生み出せるよう、そして、時には突飛でも構わない。そんな気持ちで、柔軟な発想を持ち提案するなどできるよう意識して取り組んでいます。

今回は、えりも事務所の“アザラシの仕事”について大まかに紹介したところでおしまいです。

次回は、具体的な調査内容や現場での動きをお届けしていきます。

では、今日も調査に行ってきます(港到着は早朝5:00、空気が澄んで北海道らしい)!

ゼニガタアザラシ事業はまだ歴史が浅く、方法を模索し、試み、費用対効果を考慮し効果の見込めない方法は絞っていくという段階にありますが、他では見聞きしたことのないような装置を開発するなど最先端の取り組みもあります。最先端ということは、前例がなく思うような結果とならない可能性もあります。新たなことへの挑戦は不安がつきものですが、そこには期待感や達成感も共存します。謙虚に現場での経験を積みながら、えりものアザラシ事業に有効な技術を生み出せるよう、そして、時には突飛でも構わない。そんな気持ちで、柔軟な発想を持ち提案するなどできるよう意識して取り組んでいます。

今回は、えりも事務所の“アザラシの仕事”について大まかに紹介したところでおしまいです。

次回は、具体的な調査内容や現場での動きをお届けしていきます。

では、今日も調査に行ってきます(港到着は早朝5:00、空気が澄んで北海道らしい)!