支笏洞爺国立公園 洞爺湖

169件の記事があります。

2012年11月02日雪の使者

支笏洞爺国立公園 洞爺湖 大塚 武

洞爺湖湖畔の四十三山の紅葉は終演を迎えようとしています。

夏にたくさん飛び回っていたミンミンゼミたちの姿はもうありません。

あるのは木にくっついたままの抜け殻だけです。

木の下の地面に目を向けると様々な形のキノコがはえています。

<ミンミンゼミの抜け殻>

<四十三山のキノコたち>

歩道を歩くと木の側面を歩くふわふわした白いワタを持つユキムシ発見しました。

北海道に10種類ほどいる小さなアブラムシの仲間をユキムシと呼び、

中でも一般的なのは大きな種類のトドノネオオワタムシ(※)です。

<白いワタを持つユキムシ>

ユキムシが飛び交うと雪が降ると言われ、雪の使者として知られていますが、

大量に飛び交うと歩くだけで体にくっついたり目や口や鼻に入ることもある少々迷惑な面もあります。ただ、手で触ることはもちろん、白いワタが取れたら死んでしまう繊細な生き物です。

洞爺湖に雪が降るのももうすぐかもしれません。

※トドノネオオワタムシ(学名:Prociphilus oriens)

カメムシ目・腹吻亜目・アブラムシ科に属する、体長は最大で4mm程の元々は羽の無い飛ばない昆虫。

季節に合わせて樹液を吸う木を変えるためトドマツとヤチダモを移動します。

雪が降る前に羽をもった個体が生まれ卵を産もうとヤチダモの木を求めて飛びます。

白い部分はロウの様な物質で水分から身を守るためや、空を飛ぶ時に漂いやすくするためと言われています。

夏にたくさん飛び回っていたミンミンゼミたちの姿はもうありません。

あるのは木にくっついたままの抜け殻だけです。

木の下の地面に目を向けると様々な形のキノコがはえています。

<ミンミンゼミの抜け殻>

<四十三山のキノコたち>

歩道を歩くと木の側面を歩くふわふわした白いワタを持つユキムシ発見しました。

北海道に10種類ほどいる小さなアブラムシの仲間をユキムシと呼び、

中でも一般的なのは大きな種類のトドノネオオワタムシ(※)です。

<白いワタを持つユキムシ>

ユキムシが飛び交うと雪が降ると言われ、雪の使者として知られていますが、

大量に飛び交うと歩くだけで体にくっついたり目や口や鼻に入ることもある少々迷惑な面もあります。ただ、手で触ることはもちろん、白いワタが取れたら死んでしまう繊細な生き物です。

洞爺湖に雪が降るのももうすぐかもしれません。

※トドノネオオワタムシ(学名:Prociphilus oriens)

カメムシ目・腹吻亜目・アブラムシ科に属する、体長は最大で4mm程の元々は羽の無い飛ばない昆虫。

季節に合わせて樹液を吸う木を変えるためトドマツとヤチダモを移動します。

雪が降る前に羽をもった個体が生まれ卵を産もうとヤチダモの木を求めて飛びます。

白い部分はロウの様な物質で水分から身を守るためや、空を飛ぶ時に漂いやすくするためと言われています。

2012年10月05日遡上

支笏洞爺国立公園 洞爺湖 大塚 武

9月29日に、洞爺湖湖畔をパークボランティアの方たちとパトロールを行いました。

洞爺湖湖畔での主な活動は清掃となります約5時間湖畔を歩いて回収したゴミは、燃えるゴミ40L×2袋、ペットボトルと空き缶40L×2袋となりました。ゴミの種類としては空き缶、ペットボトル、タバコの吸い殻、レジ袋、お弁当の容器、お菓子類の袋、雑誌、栄養ドリンクの空き瓶などでした。

また、この活動では湖畔の自然観察も同時に行います。

じっと首をあげたまま動かないアオダイショウ(※1)を見つけました。

時より舌をチョロチョロさせてこちらの様子を伺っているようでした。

<拾い集めたゴミ>

<首を持ち上げたままのアオダイショウ>

途中、お昼休憩で立ち寄ったソウベツ川では産卵のために遡上するサクラマス(※2)たちを見ることが出来ました。

<遡上するサクラマス>

遡上したサクラマスは産卵を終えた後死んでしまいます。

死体は川の水生昆虫や鳥や哺乳類のエサとなります。

哺乳類によって陸上に引き上げられたサクラマスの死体やサクラマスを食べた哺乳類の糞は昆虫や微生物などにより分解され木の栄養となります。

サクラマスの栄養で育った木や森には鳥が集まり、その鳥や巣の卵を狙いアオダイショウが木に登ります。

サクラマスの遡上から栄養の循環や命のつながりをイメージすることが出来ます。

※1アオダイショウ (学名:Elaphe climacophora)

爬虫綱有鱗目ナミヘビ科ナメラ属に分類される北海道では最大のヘビ。

体長は約1メートルから約2メートルになります。

平地から山地にかけての森林、堤防、農地などに生息します。

食性は肉食で、トカゲやカエル、ネズミなどを食べます。

木に登り、鳥の巣を襲い卵やひな鳥を食べることもあります。

洞爺個を遊泳する姿も時より見られます。

※2サクラマス (学名:Oncorhynchus masou)

サケ科サケ目に分類される魚の一種。

8月下旬から10月上旬に北海道各地の河川で産卵のために海から遡上します。

洞爺湖の場合は湖が海の役割をしています。

卵から生まれ川を下る前の幼魚、川に残る個体をヤマメと呼び体長は約15~20㎝になります。

ヤマメの体にはパーマークと呼ばれる楕円型の模様があり、川を下る時期になると見えにくくなります。

降海する個体は35~70㎝になり約3~4年で河川に戻ってきます。

洞爺湖湖畔での主な活動は清掃となります約5時間湖畔を歩いて回収したゴミは、燃えるゴミ40L×2袋、ペットボトルと空き缶40L×2袋となりました。ゴミの種類としては空き缶、ペットボトル、タバコの吸い殻、レジ袋、お弁当の容器、お菓子類の袋、雑誌、栄養ドリンクの空き瓶などでした。

また、この活動では湖畔の自然観察も同時に行います。

じっと首をあげたまま動かないアオダイショウ(※1)を見つけました。

時より舌をチョロチョロさせてこちらの様子を伺っているようでした。

<拾い集めたゴミ>

<首を持ち上げたままのアオダイショウ>

途中、お昼休憩で立ち寄ったソウベツ川では産卵のために遡上するサクラマス(※2)たちを見ることが出来ました。

<遡上するサクラマス>

遡上したサクラマスは産卵を終えた後死んでしまいます。

死体は川の水生昆虫や鳥や哺乳類のエサとなります。

哺乳類によって陸上に引き上げられたサクラマスの死体やサクラマスを食べた哺乳類の糞は昆虫や微生物などにより分解され木の栄養となります。

サクラマスの栄養で育った木や森には鳥が集まり、その鳥や巣の卵を狙いアオダイショウが木に登ります。

サクラマスの遡上から栄養の循環や命のつながりをイメージすることが出来ます。

※1アオダイショウ (学名:Elaphe climacophora)

爬虫綱有鱗目ナミヘビ科ナメラ属に分類される北海道では最大のヘビ。

体長は約1メートルから約2メートルになります。

平地から山地にかけての森林、堤防、農地などに生息します。

食性は肉食で、トカゲやカエル、ネズミなどを食べます。

木に登り、鳥の巣を襲い卵やひな鳥を食べることもあります。

洞爺個を遊泳する姿も時より見られます。

※2サクラマス (学名:Oncorhynchus masou)

サケ科サケ目に分類される魚の一種。

8月下旬から10月上旬に北海道各地の河川で産卵のために海から遡上します。

洞爺湖の場合は湖が海の役割をしています。

卵から生まれ川を下る前の幼魚、川に残る個体をヤマメと呼び体長は約15~20㎝になります。

ヤマメの体にはパーマークと呼ばれる楕円型の模様があり、川を下る時期になると見えにくくなります。

降海する個体は35~70㎝になり約3~4年で河川に戻ってきます。

2012年08月16日大合唱

支笏洞爺国立公園 洞爺湖 大塚 武

先日、洞爺湖パークボランティアの方たちと四十三山のパトロールを行いました。

歩道を進むと耳がおかしくなるくらいのミンミンゼミ(※1)たちの大合唱でした。

木の幹や葉の裏など至る所でミンミンゼミの抜け殻を見つけることができます、

また、セミが歩道や頭上を飛び交い、そのうち数匹のセミは私たちにぶつかってきました。

ボランティアさんの手にとまるミンミンゼミ

ボランティアさんのシャツにとまるミンミンゼミ

他にも四十三山では、支笏湖はアキアカネ(※2)でしたが、コノシメトンボ(※3)が飛び始めました。

アキアカネもコノシメトンボもアカネ属のトンボです。

.JPG)

羽を休めるコノシメトンボ(♀)

アカネ属のトンボは日本では21種類確認されているようで、体が赤いものが多く、種類が違っていてもまとめて「赤とんぼ」と呼ばれています。よく観察すると体の色や羽の模様が違うのでもし見つけたらよく観察してみてください。

※1ミンミンゼミ(学名:Hyalessa maculaticollis)

カメムシ目(半翅目)・ヨコバイ亜目(同翅亜目)・セミ科に分類されるセミの一種

北海道南部から九州、対馬、甑島列島の平地、低山地の林、市街地などに生息しています。

卵→幼虫→成虫の不完全変態(小変態)をおこないます。

幼虫は土中で生活し、成虫大きさは33mm~36mmになります。

声量のある声で、ミーン、ミンミンミンミーンと鳴きます。

※2【参照】2012年8月10日 支笏湖自然保護官事務所 福家AR「自然公園クリーンデー」

※3コノシメトンボ(学名: Sympetrum baccha matutinum)

トンボ科 アカネ属に分類されるトンボの一種

日本全国に分布しています。

成虫は体長38~45mmほどで、羽の先端が黒くなっているのが目立ちます。

平地から低山地にかけての開放的な池沼、水田などで見られます。

歩道を進むと耳がおかしくなるくらいのミンミンゼミ(※1)たちの大合唱でした。

木の幹や葉の裏など至る所でミンミンゼミの抜け殻を見つけることができます、

また、セミが歩道や頭上を飛び交い、そのうち数匹のセミは私たちにぶつかってきました。

ボランティアさんの手にとまるミンミンゼミ

ボランティアさんのシャツにとまるミンミンゼミ

他にも四十三山では、支笏湖はアキアカネ(※2)でしたが、コノシメトンボ(※3)が飛び始めました。

アキアカネもコノシメトンボもアカネ属のトンボです。

羽を休めるコノシメトンボ(♀)

アカネ属のトンボは日本では21種類確認されているようで、体が赤いものが多く、種類が違っていてもまとめて「赤とんぼ」と呼ばれています。よく観察すると体の色や羽の模様が違うのでもし見つけたらよく観察してみてください。

※1ミンミンゼミ(学名:Hyalessa maculaticollis)

カメムシ目(半翅目)・ヨコバイ亜目(同翅亜目)・セミ科に分類されるセミの一種

北海道南部から九州、対馬、甑島列島の平地、低山地の林、市街地などに生息しています。

卵→幼虫→成虫の不完全変態(小変態)をおこないます。

幼虫は土中で生活し、成虫大きさは33mm~36mmになります。

声量のある声で、ミーン、ミンミンミンミーンと鳴きます。

※2【参照】2012年8月10日 支笏湖自然保護官事務所 福家AR「自然公園クリーンデー」

※3コノシメトンボ(学名: Sympetrum baccha matutinum)

トンボ科 アカネ属に分類されるトンボの一種

日本全国に分布しています。

成虫は体長38~45mmほどで、羽の先端が黒くなっているのが目立ちます。

平地から低山地にかけての開放的な池沼、水田などで見られます。

2012年08月08日電線に

支笏洞爺国立公園 洞爺湖 大塚 武

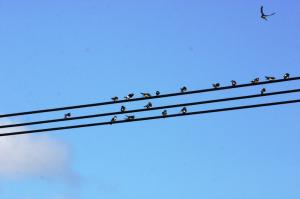

ここ最近、毎朝洞爺湖ビジターセンターの周りの電線に鳥が大量に留まっているのを見ることが出来ます。

洞爺湖近隣で繁殖し巣立ったイワツバメ(※)たちです。

4月末にインドや東南アジアなどから渡ってきて5月から7月に泥と枯れ草に唾液を混ぜてお椀を逆さにしたような球状の巣を作り、1回に3-4個ほど卵を産みます。

本来、海岸や山地の岩場に巣を作りますが、洞爺湖近辺では建物の軒下や橋桁などでも巣を見ることが出来ます。

電線にとまるイワツバメの群れ

VCの軒下で旋回するイワツバメ

1羽の体長は十数㎝ほどですが、30羽以上のイワツバメが一斉にエサを求め、すごいスピードで飛び交う様子は迫力満点です。

朝だけではなく夕方にもイワツバメたちの飛ぶ姿を見ることが出来ます。

※イワツバメ(学名:Delichon urbica)

鳥綱スズメ目ツバメ科

夏季にアフリカ大陸北部やユーラシア大陸で繁殖し、冬季になるとアフリカ大陸やインド北部、東南アジアへ南下し越冬する。日本には九州以北に夏鳥として渡来し、各地で繁殖する。九州では多数が越冬する。

平地から山地にかけて生息し飛翔している昆虫を飛びながら食べる、体長13-15㎝の鳥。

背中は光沢のある黒褐色、腹部は汚白色の羽毛で覆われる。腰が白い羽毛で覆われている。

洞爺湖近隣で繁殖し巣立ったイワツバメ(※)たちです。

4月末にインドや東南アジアなどから渡ってきて5月から7月に泥と枯れ草に唾液を混ぜてお椀を逆さにしたような球状の巣を作り、1回に3-4個ほど卵を産みます。

本来、海岸や山地の岩場に巣を作りますが、洞爺湖近辺では建物の軒下や橋桁などでも巣を見ることが出来ます。

電線にとまるイワツバメの群れ

VCの軒下で旋回するイワツバメ

1羽の体長は十数㎝ほどですが、30羽以上のイワツバメが一斉にエサを求め、すごいスピードで飛び交う様子は迫力満点です。

朝だけではなく夕方にもイワツバメたちの飛ぶ姿を見ることが出来ます。

※イワツバメ(学名:Delichon urbica)

鳥綱スズメ目ツバメ科

夏季にアフリカ大陸北部やユーラシア大陸で繁殖し、冬季になるとアフリカ大陸やインド北部、東南アジアへ南下し越冬する。日本には九州以北に夏鳥として渡来し、各地で繁殖する。九州では多数が越冬する。

平地から山地にかけて生息し飛翔している昆虫を飛びながら食べる、体長13-15㎝の鳥。

背中は光沢のある黒褐色、腹部は汚白色の羽毛で覆われる。腰が白い羽毛で覆われている。

2012年06月13日ヒナを拾わないでください

支笏洞爺国立公園 洞爺湖 大塚 武

四十三山巡視中、遊歩道脇の茂みの中に生き物が動く気配を感じたので茂みをよく観てみると・・・

草の影でじっとしている小型の野鳥を発見しました。

<草の影で小鳥を発見>

見るからに幼く、色や模様などからするとシュジュウカラ(※)のヒナかと思われます。

ヒナはだいたい羽が生えそろっているので、巣立直前か巣立ちの際に巣から飛び出しうまく飛べずに地面に着地したのかと思います。

ケガしている様子もないのでそっと見守っていると藪の中に飛び跳ねて行きました。

<レンズ越しにヒナと目が合う瞬間>

もし、巣立ち直後のヒナがいても拾ったり、捕まえて家で飼ったりしないでください。

野鳥のヒナはまだ上手に飛べないままで巣立つことが多く、そのようなヒナでも多くは子育て最中なので、

親鳥の邪魔をすることになってしまいます、ましてや捕まえてしまうと親鳥からしてみると誘拐になってしまします。

そっと観察した後は静かにその場から立ち去りましょう。

(詳しくは、(財)日本鳥類保護連盟の右記URLよりご参照ください:http://www.jspb.org/hina.html)

※シュジュウカラ(学名:Parus minor)

鳥類 スズメ目 シジュウカラ科 シジュウカラ属

日本の森林や湿原などに生息する全長13–16.5cmの鳥。

かん高い声で「ツィピーツィピー」と繰り返し鳴く。

果実、種子、昆虫などを食べる。

4月~7月にかけて皿状の巣を作り、卵を産む。

約2週間メスのみが抱卵し、雛は孵化してから約3週間で巣立つ。

親鳥は黒い一本の模様が胸にありネクタイのように見える。

草の影でじっとしている小型の野鳥を発見しました。

<草の影で小鳥を発見>

見るからに幼く、色や模様などからするとシュジュウカラ(※)のヒナかと思われます。

ヒナはだいたい羽が生えそろっているので、巣立直前か巣立ちの際に巣から飛び出しうまく飛べずに地面に着地したのかと思います。

ケガしている様子もないのでそっと見守っていると藪の中に飛び跳ねて行きました。

<レンズ越しにヒナと目が合う瞬間>

もし、巣立ち直後のヒナがいても拾ったり、捕まえて家で飼ったりしないでください。

野鳥のヒナはまだ上手に飛べないままで巣立つことが多く、そのようなヒナでも多くは子育て最中なので、

親鳥の邪魔をすることになってしまいます、ましてや捕まえてしまうと親鳥からしてみると誘拐になってしまします。

そっと観察した後は静かにその場から立ち去りましょう。

(詳しくは、(財)日本鳥類保護連盟の右記URLよりご参照ください:http://www.jspb.org/hina.html)

※シュジュウカラ(学名:Parus minor)

鳥類 スズメ目 シジュウカラ科 シジュウカラ属

日本の森林や湿原などに生息する全長13–16.5cmの鳥。

かん高い声で「ツィピーツィピー」と繰り返し鳴く。

果実、種子、昆虫などを食べる。

4月~7月にかけて皿状の巣を作り、卵を産む。

約2週間メスのみが抱卵し、雛は孵化してから約3週間で巣立つ。

親鳥は黒い一本の模様が胸にありネクタイのように見える。

2012年05月10日日光浴

支笏洞爺国立公園 洞爺湖 大塚 武

この時季、晴れた日の四十三山ではニホントカゲ(※)がよく日光浴をしています。

昼行性のニホントカゲは日光浴など外部の熱を利用して体温を上げてから行動します。

トカゲなどのは虫類は一般的に外部の温度により体温が変化する、変温動物とされています。

<倒木の上で日光浴をするニホントカゲ>

<草の間から周囲をうかがうニホントカゲ>

また、落ち葉や枝の隙間などを忙しく出たり入ったり、相手に噛みついてなわばり争いをする様子もみかけます。

下の写真はニホントカゲの幼体です。

幼体は頭から胴に金色の線模様があり、尻尾は魅力的なメタリックブルーなのですが、

成長すると体色は抜けてしまい地味な感じになってしまいます。

<ニホントカゲの幼体>

見つけてもちょっとした物音ですぐに物陰へ逃げられてしまいます。

昆虫やミミズなどを食べる肉食性ですが、とても臆病な生き物なのかもしれません。

※ニホントカゲ(学名:Plestiodon japonicus)

爬虫綱 有鱗目 トカゲ科 トカゲ属

伊豆半島を除く北海道、本州、四国、九州、ロシア沿岸部に生息する全長15~27cmのトカゲ。

草原や山地にある日当たりの良い斜面等に生息し、冬になると地中や石垣等で冬眠する。

4~5月に交尾をし、5~6月に石や倒木等の下に穴をほり、1回に5~16個の卵を産む。

昼行性のニホントカゲは日光浴など外部の熱を利用して体温を上げてから行動します。

トカゲなどのは虫類は一般的に外部の温度により体温が変化する、変温動物とされています。

<倒木の上で日光浴をするニホントカゲ>

<草の間から周囲をうかがうニホントカゲ>

また、落ち葉や枝の隙間などを忙しく出たり入ったり、相手に噛みついてなわばり争いをする様子もみかけます。

下の写真はニホントカゲの幼体です。

幼体は頭から胴に金色の線模様があり、尻尾は魅力的なメタリックブルーなのですが、

成長すると体色は抜けてしまい地味な感じになってしまいます。

<ニホントカゲの幼体>

見つけてもちょっとした物音ですぐに物陰へ逃げられてしまいます。

昆虫やミミズなどを食べる肉食性ですが、とても臆病な生き物なのかもしれません。

※ニホントカゲ(学名:Plestiodon japonicus)

爬虫綱 有鱗目 トカゲ科 トカゲ属

伊豆半島を除く北海道、本州、四国、九州、ロシア沿岸部に生息する全長15~27cmのトカゲ。

草原や山地にある日当たりの良い斜面等に生息し、冬になると地中や石垣等で冬眠する。

4~5月に交尾をし、5~6月に石や倒木等の下に穴をほり、1回に5~16個の卵を産む。

2012年04月24日スプリング・エフェメラル

支笏洞爺国立公園 洞爺湖 大塚 武

先日、「スプリング・エフェメラル」と言う言葉を新聞で見かけました。

「スプリング・エフェメラル」とは、春先に花をつけ、夏まで葉をつけると、

あとは翌年の春まで地下で過ごす早春植物の事を言うようです。

また、「春の儚いもの」「春の短い命」というような意味で、「春の妖精」とも呼ばれるそうです。

洞爺湖周辺でも「スプリング・エフェメラル」フクジュソウ(※1)を発見しました。

<フクジュソウの黄色い花>

ここ数日の春の陽気に誘われて咲いたようです。

他にも雪解けが進んで発見したモノがあります。

それは、下の写真のオレンジの丸で囲まれているところで発見しました。

<雪解けで水がまだ冷たい池>

見つけたのはエゾアカガエル(※2)の卵塊です。

<触るとプルプルしている卵塊>

これからもっと暖かくなれば、エゾアカガエルたちが冬眠から覚めて、

「クワワックワワッ」とオスが縄張りを主張したり、

メスを呼ぶラブコールがあちらこちらで聞こえてくることでしょう。

そんなカエルたちを今後も見つけそっと見守って行きたいと思います。

※1フクジュソウ(学名:Adonis ramosa)

キンポウゲ科の多年草。

北海道から九州にかけて分布し山林に生育する。

初春に花を咲かせ、夏までに光合成をし、

それから春までを地下で過ごす、典型的なスプリング・エフェメラルである。

※2エゾアカガエル(学名:Rana pirica)

両生綱 カエル目(無尾目)アカガエル科

北海道、サハリンに生息する体長は4-7cmほどのカエル。

岸に近い平地から、2000mの山地までの森林や草原に生息している。

雪解け直後の、4月から5月に700-1100個の卵を湿原、湿地、池、水たまり等に産卵する。

「スプリング・エフェメラル」とは、春先に花をつけ、夏まで葉をつけると、

あとは翌年の春まで地下で過ごす早春植物の事を言うようです。

また、「春の儚いもの」「春の短い命」というような意味で、「春の妖精」とも呼ばれるそうです。

洞爺湖周辺でも「スプリング・エフェメラル」フクジュソウ(※1)を発見しました。

<フクジュソウの黄色い花>

ここ数日の春の陽気に誘われて咲いたようです。

他にも雪解けが進んで発見したモノがあります。

それは、下の写真のオレンジの丸で囲まれているところで発見しました。

<雪解けで水がまだ冷たい池>

見つけたのはエゾアカガエル(※2)の卵塊です。

<触るとプルプルしている卵塊>

これからもっと暖かくなれば、エゾアカガエルたちが冬眠から覚めて、

「クワワックワワッ」とオスが縄張りを主張したり、

メスを呼ぶラブコールがあちらこちらで聞こえてくることでしょう。

そんなカエルたちを今後も見つけそっと見守って行きたいと思います。

※1フクジュソウ(学名:Adonis ramosa)

キンポウゲ科の多年草。

北海道から九州にかけて分布し山林に生育する。

初春に花を咲かせ、夏までに光合成をし、

それから春までを地下で過ごす、典型的なスプリング・エフェメラルである。

※2エゾアカガエル(学名:Rana pirica)

両生綱 カエル目(無尾目)アカガエル科

北海道、サハリンに生息する体長は4-7cmほどのカエル。

岸に近い平地から、2000mの山地までの森林や草原に生息している。

雪解け直後の、4月から5月に700-1100個の卵を湿原、湿地、池、水たまり等に産卵する。

2012年02月23日脱皮(だっぴ)

支笏洞爺国立公園 洞爺湖 大塚 武

洞爺湖ビジターセンターにて現在もウチダザリガニを飼育展示しています。(※)

いつもならエサを与えると数秒で隠れている石の下からでてきてエサをムシャムシャ食べるのですが、

急に食欲が無くなり、水槽の中を落ち着きなく動き回っていました。

おかしいなと思い数日がたち、朝、水槽を見てみると見慣れないザリガニが・・・

もう一匹のザリガニは尻尾の先から脚や触覚の一本一本まで綺麗に脱皮した抜け殻でした。

職員が帰宅した夜から朝にかけて脱皮をしたようです。

脱皮したウチダザリガニと抜け殻

脱皮は、失敗や脱皮の最中や脱皮直後など仲間に襲われたりして死んでしまう事もある命がけの行為です。

ひとまわり体が大きくなり迫力がましました。

今は柔らかい体を硬くするために自ら脱皮した殻を食べています。

抜け殻の食痕

飼育展示は常設ですので、ぜひ洞爺湖ビジターセンターに足をお運び下さい。

洞爺湖のウチダザリガニは水草や貝などを食べてしまい生態係に大きな影響を与えています。また、ウチダザリガニが保菌するザリガニペスト(水カビ菌の一種)が北海道に元々生息するニホンザリガニの住む水域に入るとニホンザリガニは全滅するといわれています。

そのため、洞爺湖では許可を受けた関係団体が協力してこれ以上広がらないよう調査や駆除を毎年行っています。

人間の都合で連れてこられ、子孫を残そうと増え、毎年、何万匹と駆除されるウチダザリガニ。

その中で、たまたま狭い水槽で飼育されることになったウチダザリガニ。

エサを与えながら生き物の命について色々と考えさせられます。

※ウチダザリガニ(学名:Pacifastacus leniusculus trowbridgii)

エビ目(十脚目)・ザリガニ下目・ザリガニ科に分類される北米大陸原産の甲殻類の淡水ザリガニの一種。日本には本来分布していない外来種。ウチダザリガニは外来生物法に基づき特定外来生物に指定されているため、ペットとしての飼育はできません。

飼育展示中のウチダザリガニは外来生物法に基づき、許可を得て飼育しています。

いつもならエサを与えると数秒で隠れている石の下からでてきてエサをムシャムシャ食べるのですが、

急に食欲が無くなり、水槽の中を落ち着きなく動き回っていました。

おかしいなと思い数日がたち、朝、水槽を見てみると見慣れないザリガニが・・・

もう一匹のザリガニは尻尾の先から脚や触覚の一本一本まで綺麗に脱皮した抜け殻でした。

職員が帰宅した夜から朝にかけて脱皮をしたようです。

脱皮したウチダザリガニと抜け殻

脱皮は、失敗や脱皮の最中や脱皮直後など仲間に襲われたりして死んでしまう事もある命がけの行為です。

ひとまわり体が大きくなり迫力がましました。

今は柔らかい体を硬くするために自ら脱皮した殻を食べています。

抜け殻の食痕

飼育展示は常設ですので、ぜひ洞爺湖ビジターセンターに足をお運び下さい。

洞爺湖のウチダザリガニは水草や貝などを食べてしまい生態係に大きな影響を与えています。また、ウチダザリガニが保菌するザリガニペスト(水カビ菌の一種)が北海道に元々生息するニホンザリガニの住む水域に入るとニホンザリガニは全滅するといわれています。

そのため、洞爺湖では許可を受けた関係団体が協力してこれ以上広がらないよう調査や駆除を毎年行っています。

人間の都合で連れてこられ、子孫を残そうと増え、毎年、何万匹と駆除されるウチダザリガニ。

その中で、たまたま狭い水槽で飼育されることになったウチダザリガニ。

エサを与えながら生き物の命について色々と考えさせられます。

※ウチダザリガニ(学名:Pacifastacus leniusculus trowbridgii)

エビ目(十脚目)・ザリガニ下目・ザリガニ科に分類される北米大陸原産の甲殻類の淡水ザリガニの一種。日本には本来分布していない外来種。ウチダザリガニは外来生物法に基づき特定外来生物に指定されているため、ペットとしての飼育はできません。

飼育展示中のウチダザリガニは外来生物法に基づき、許可を得て飼育しています。

2012年02月15日ひなたぼっこ

支笏洞爺国立公園 洞爺湖 大塚 武

洞爺湖湖畔の巡視中に道路の路肩に積もった雪の山に丸くなったキタキツネ(※)を発見。

日向ぼっこでもしていたのでしょうか、カメラを向けてもピクリともしません。

私に気がついたのか顔をあげてあくびをしました。

ただ、耳だけはしっかりと私の方に向けています。

あくびをするキタキツネ

そのあと、トラックが大きな音を立てて通り過ぎたため、

サッと立ち上がり、私を数秒凝視したあと、湖畔の林の中へ走っていきました。

凝視するキタキツネ

警戒心が低いキタキツネ。もしかすると餌付けなどで人慣れしているのかもしれません。

人馴れしていると道路でうろうろして車にはねられることもあります。

もしキタキツネに出会っても決して餌などやらない様にしてください。

また、人との距離が近づくとキタキツネの糞などを媒介とするエキノコックス(※2)に感染する危険が増します。

野生動物とは適度な距離をとってうまく付き合っていきましょう。

※1キタキツネ(学名:Vulpes vulpes shrencki)

哺乳綱食肉目イヌ科の哺乳類。北海道の平地から高山帯まで、広く生息しています。ネズミやエゾユキウサギ、鳥類、昆虫などを主に食べ、秋には果実や木の実も食べます。

※2エキノコックス:扁形動物の一種の寄生虫。幼虫がエゾヤチネズミに、成虫がキツネやイヌに寄生します。ネズミが卵を摂取すると、体内でふ化し、幼虫が寄生します。幼虫の寄生したネズミをキツネやイヌが食べると、キツネやイヌの小腸で成虫となり、やがては産卵します。卵はキツネやイヌのフンとともに体外に排出され、周囲を汚染し、再びネズミが卵を食べると幼虫に寄生されます。

日向ぼっこでもしていたのでしょうか、カメラを向けてもピクリともしません。

私に気がついたのか顔をあげてあくびをしました。

ただ、耳だけはしっかりと私の方に向けています。

あくびをするキタキツネ

そのあと、トラックが大きな音を立てて通り過ぎたため、

サッと立ち上がり、私を数秒凝視したあと、湖畔の林の中へ走っていきました。

凝視するキタキツネ

警戒心が低いキタキツネ。もしかすると餌付けなどで人慣れしているのかもしれません。

人馴れしていると道路でうろうろして車にはねられることもあります。

もしキタキツネに出会っても決して餌などやらない様にしてください。

また、人との距離が近づくとキタキツネの糞などを媒介とするエキノコックス(※2)に感染する危険が増します。

野生動物とは適度な距離をとってうまく付き合っていきましょう。

※1キタキツネ(学名:Vulpes vulpes shrencki)

哺乳綱食肉目イヌ科の哺乳類。北海道の平地から高山帯まで、広く生息しています。ネズミやエゾユキウサギ、鳥類、昆虫などを主に食べ、秋には果実や木の実も食べます。

※2エキノコックス:扁形動物の一種の寄生虫。幼虫がエゾヤチネズミに、成虫がキツネやイヌに寄生します。ネズミが卵を摂取すると、体内でふ化し、幼虫が寄生します。幼虫の寄生したネズミをキツネやイヌが食べると、キツネやイヌの小腸で成虫となり、やがては産卵します。卵はキツネやイヌのフンとともに体外に排出され、周囲を汚染し、再びネズミが卵を食べると幼虫に寄生されます。

さて、先日洞爺湖ビジターセンター(以下VCと記載)内の壁を使い、展示物をVCの職員さんと一緒に作りました。

<作成した展示物>

いったい何を作ったのかわかりますか?

写真の壁をよく観てみるとなにかの形がみえてきませんか?

実は、ヒモを使い北海道に住む動物を実寸台の大きさでかたどり壁に貼ってみました。

<左:展示物1号、右:展示物作成中>

<右上:エゾユキウサギ・エゾリス、左下:ヒグマ、右下:エゾシカ・キタキツネ>

ヒモの動物たちはVC2階の壁に展示しています。

このヒモの動物は近づいても襲ってくることはないので、

VCにご来館の際は、近づいて動物と自分の体の大きさをくらべてみてください。

―― 洞爺湖VCの年末年始の休館・開館時間のお知らせ ――

・休館日

2012年12月31日(月)・2013年 1月 1日(火)

・開館時間

2013年1月2日(水)~2013年1月5日(土)10:00~15:00

※2012年1月6日(日)からは9:00~17:00の通常の開館時間となります。

<お問合せ:洞爺湖ビジターセンター・火山科学館 0142-75-2555>