アクティブ・レンジャー日記 [北海道地区]

先人への感謝、十勝岳

2025年09月02日

東川

こんにちは、東川管理官事務所の渡邉です。

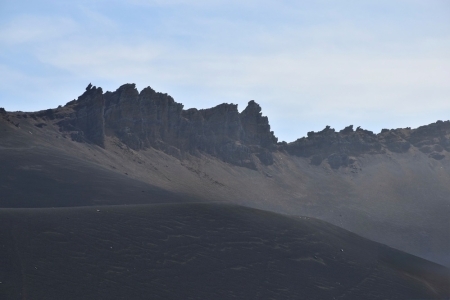

先日、大雪カムイミンタラDMO主催の「TAISETSUガイド育成プログラム」の講師として、受講者の皆さんと美瑛町望岳台から十勝岳避難小屋まで行ってきました。

本プログラムは、大雪周辺のガイド人材育成が目的で、一年間で10コマの講習があります。講習内容は、登山や動植物などの知識を学ぶものではなく、受講者がどのようなアウトドアガイドとして活動していくか考えるためのプログラムだそうで、私の元には大雪山国立公園内の山のトイレ問題について話してほしいと依頼がありました。

望岳台から避難小屋までは片道一時間ほど歩きます。

十勝岳は過去150年間で、大きな噴火が5回起きました。

想像も絶する悲惨な出来事や、苦難を乗り越える村民たちの奮闘など、被害のあった美瑛町と上富良野町(当時はまだ両方とも“村”)の郷土史はとても感慨深いと同時に引き付けられる内容に富み、今回受講される方が、いずれガイドになり、ゲストを連れて十勝岳に登ることがあるなら、十勝岳とは切っても切り離せない火山とこれまでの郷土史も知っていただきたい!と思い、山のトイレ問題以外にも、色々なお話をさせていただきました。

今日はそのときにお話しした十勝岳の雑学を皆さんにも共有します。

ぜひ、十勝岳に登った際はお仲間にウンチクを披露してください!

先日、大雪カムイミンタラDMO主催の「TAISETSUガイド育成プログラム」の講師として、受講者の皆さんと美瑛町望岳台から十勝岳避難小屋まで行ってきました。

本プログラムは、大雪周辺のガイド人材育成が目的で、一年間で10コマの講習があります。講習内容は、登山や動植物などの知識を学ぶものではなく、受講者がどのようなアウトドアガイドとして活動していくか考えるためのプログラムだそうで、私の元には大雪山国立公園内の山のトイレ問題について話してほしいと依頼がありました。

望岳台から避難小屋までは片道一時間ほど歩きます。

十勝岳は過去150年間で、大きな噴火が5回起きました。

想像も絶する悲惨な出来事や、苦難を乗り越える村民たちの奮闘など、被害のあった美瑛町と上富良野町(当時はまだ両方とも“村”)の郷土史はとても感慨深いと同時に引き付けられる内容に富み、今回受講される方が、いずれガイドになり、ゲストを連れて十勝岳に登ることがあるなら、十勝岳とは切っても切り離せない火山とこれまでの郷土史も知っていただきたい!と思い、山のトイレ問題以外にも、色々なお話をさせていただきました。

今日はそのときにお話しした十勝岳の雑学を皆さんにも共有します。

ぜひ、十勝岳に登った際はお仲間にウンチクを披露してください!

十勝岳はいつから登られていたか

大正初期、登山道がなかったため、まだ一般には登山は普及しておらず、硫黄採掘のために登られたり、北海道大学山スキー部が積雪期に登山をする程度でした。(1920年(大正9)北海道大学 山スキー部が積雪期初登頂。)

1923年(大正12)、北海道山岳会が設立され、十勝岳をはじめ、旭岳、羊蹄山、駒ケ岳などの登山道がつけられたことで、生活に余裕のある裕福な層に登山が親しまれるようになりました。

この年に行われた第一回十勝岳登山会にはなんと・・・約200名が参加!!!

登山靴はなく草履の時代にです!

1923年(大正12)、北海道山岳会が設立され、十勝岳をはじめ、旭岳、羊蹄山、駒ケ岳などの登山道がつけられたことで、生活に余裕のある裕福な層に登山が親しまれるようになりました。

この年に行われた第一回十勝岳登山会にはなんと・・・約200名が参加!!!

登山靴はなく草履の時代にです!

また、1926年(大正15)5月24日、144名が犠牲になった十勝岳大噴火が起こりました。

その後、火山活動が沈静化したとはいえ、今なら7月に予定している今年の登山会は中止にしよう、となるでしょうが、この年は噴火にも負けず、予定よりひと月遅らせた8月に登山会を実施しました。

反骨精神と言うか、当時のみなさん、ガッツがありますね。

その後、火山活動が沈静化したとはいえ、今なら7月に予定している今年の登山会は中止にしよう、となるでしょうが、この年は噴火にも負けず、予定よりひと月遅らせた8月に登山会を実施しました。

反骨精神と言うか、当時のみなさん、ガッツがありますね。

日本で最も理想的なスキー場 十勝岳

軍事の機動力として北海道にスキーが上陸したのは1912年(明治45)。

1926年(大正15)の十勝岳大爆発で流れた泥流跡が「日本で最も理想的なスキー場」と称され、十勝岳でスキーをすることが上流階級層の間で人気となり、昭和8年1月~3月に訪れたスキー客はなんと三カ月で1,000人越!

当時はまだリフトはないので、スキーを担いだり、スキーの裏側にアザラシの皮を付けたゾンメル・スキーで歩いて登っていました。

そんなスキー客を受け入れるために、昭和8年、ヒュッテ白銀荘が建設されました。現在の白銀荘の同じ敷地にある通称「旧白銀荘」です。

その後1970年(昭和45)、国設十勝岳スキー場が営業開始、リフトが設置されました。

ところが1988年(昭和63)、噴火が起こり泥流でリフトが流されてしまい、1993年(平成5)にリフトが再建されましたが、当時はスキーブーム。その頃には麓にもたくさんのスキー場ができ、あえて気象の厳しい十勝岳まで滑りに来る必要がなくなったのでしょう。

バブル崩壊の影響もあり1997年に営業停止、1999年にリフトは撤去されました。

1926年(大正15)の十勝岳大爆発で流れた泥流跡が「日本で最も理想的なスキー場」と称され、十勝岳でスキーをすることが上流階級層の間で人気となり、昭和8年1月~3月に訪れたスキー客はなんと三カ月で1,000人越!

当時はまだリフトはないので、スキーを担いだり、スキーの裏側にアザラシの皮を付けたゾンメル・スキーで歩いて登っていました。

そんなスキー客を受け入れるために、昭和8年、ヒュッテ白銀荘が建設されました。現在の白銀荘の同じ敷地にある通称「旧白銀荘」です。

その後1970年(昭和45)、国設十勝岳スキー場が営業開始、リフトが設置されました。

ところが1988年(昭和63)、噴火が起こり泥流でリフトが流されてしまい、1993年(平成5)にリフトが再建されましたが、当時はスキーブーム。その頃には麓にもたくさんのスキー場ができ、あえて気象の厳しい十勝岳まで滑りに来る必要がなくなったのでしょう。

バブル崩壊の影響もあり1997年に営業停止、1999年にリフトは撤去されました。

本題、山のトイレ問題

山のトイレ問題はこれまでも何度か日記に掲載していますが、

⇒2021年9月 なぜ? ⇒2023年8月 花の百名山とトイレ問題

大雪山では常設トイレが少ないことで、用を足すときに植生帯を踏みつけていくため植物が消失しトイレ道ができたり、ティッシュや大便などの放置で景観が損なわれたり、悪臭が発生するなどの問題が起こっており、環境省では携帯トイレの使用を呼び掛けています。

十勝岳避難小屋は今の位置には1968年(昭和43)に建てられ、老朽化により2008年(平成20)に再建されましたが、ひとつ前の小屋の時代から常設トイレはありません。おそらく、望岳台から1時間で避難小屋まで来れるので、宿泊する人も少ないため設置の検討が進まなかったのだと思われます。

ただ、十勝岳はコース上に避難小屋以外、隠れる場所がないため、用を足すときとても苦労します。

トイレをする場所がないので、水分を控えて脱水症状で救助された等の案件もあり、他の山域とは別の問題を抱えています。

⇒2021年9月 なぜ? ⇒2023年8月 花の百名山とトイレ問題

大雪山では常設トイレが少ないことで、用を足すときに植生帯を踏みつけていくため植物が消失しトイレ道ができたり、ティッシュや大便などの放置で景観が損なわれたり、悪臭が発生するなどの問題が起こっており、環境省では携帯トイレの使用を呼び掛けています。

十勝岳避難小屋は今の位置には1968年(昭和43)に建てられ、老朽化により2008年(平成20)に再建されましたが、ひとつ前の小屋の時代から常設トイレはありません。おそらく、望岳台から1時間で避難小屋まで来れるので、宿泊する人も少ないため設置の検討が進まなかったのだと思われます。

ただ、十勝岳はコース上に避難小屋以外、隠れる場所がないため、用を足すときとても苦労します。

トイレをする場所がないので、水分を控えて脱水症状で救助された等の案件もあり、他の山域とは別の問題を抱えています。

残念なことに、この日も避難小屋の横に大便とティッシュが2つ落ちていて、回収しました。

受講者も、より問題の深刻さをリアルに感じてくれたようです。

他にも、十勝岳霊山化計画や、慰霊碑建立の苦労話などの雑学も紹介したい!ですが、今日はここまでにします。

先人に感謝を込めて。

※美瑛町・上富良野町の郷土史は各町の図書館で読むことができます。お時間ある方は郷土館も訪れてみてください。

受講者も、より問題の深刻さをリアルに感じてくれたようです。

他にも、十勝岳霊山化計画や、慰霊碑建立の苦労話などの雑学も紹介したい!ですが、今日はここまでにします。

先人に感謝を込めて。

※美瑛町・上富良野町の郷土史は各町の図書館で読むことができます。お時間ある方は郷土館も訪れてみてください。

「環境省アクティブ・レンジャー写真展 ~北の自然の舞台裏~2025」