知床国立公園 ウトロ

220件の記事があります。

2010年10月13日【日本のいのち、つないでいこう! COP10まで1日前】

知床国立公園 ウトロ 高橋 知里

知床に暮らすエゾタヌキ

巡視中、林道を走っていると「ころん」とした動物が車の前を横切りました。

短い足に、ふさふさのしっぽ、エゾタヌキです。

すぐに逃げてしまったかな?と思って車を停車してみてみると、木の陰からこちらの様子を伺っているエゾタヌキと目が合いました。

エゾタヌキ

エゾタヌキはどのようなものを食べているのでしょう?

実りの秋の季節、森の木々にはたくさんの実りがあります。ヤマブドウやサルナシはエゾタヌキの大好物。木に登ることの出来るエゾタヌキはおいしい木の実をたくさん食べているようです

その他にも年間を通して、昆虫、ネズミやトガリネズミ、カエルやサンショウウオ、ヘビ、サケやオショロコマやキノコ類などを食べていることがわかっています。

簡単に手に入る物を好き嫌いせずに食べているエゾタヌキ。よく調べてみるとエゾタヌキの食の多様性から知床の豊かな生態系を知ることができました。

巡視中、林道を走っていると「ころん」とした動物が車の前を横切りました。

短い足に、ふさふさのしっぽ、エゾタヌキです。

すぐに逃げてしまったかな?と思って車を停車してみてみると、木の陰からこちらの様子を伺っているエゾタヌキと目が合いました。

エゾタヌキ

エゾタヌキはどのようなものを食べているのでしょう?

実りの秋の季節、森の木々にはたくさんの実りがあります。ヤマブドウやサルナシはエゾタヌキの大好物。木に登ることの出来るエゾタヌキはおいしい木の実をたくさん食べているようです

その他にも年間を通して、昆虫、ネズミやトガリネズミ、カエルやサンショウウオ、ヘビ、サケやオショロコマやキノコ類などを食べていることがわかっています。

簡単に手に入る物を好き嫌いせずに食べているエゾタヌキ。よく調べてみるとエゾタヌキの食の多様性から知床の豊かな生態系を知ることができました。

2010年10月13日【日本のいのち、つないでいこう! COP10まで 10日前】

知床国立公園 ウトロ 伊藤典子

「冬を呼ぶ虫、トドノネオオワタムシ(カメムシ目・アブラムシ科)」

すでに、白いものがチラチラと舞う季節になってきた知床五湖・・・?

写真の中にポツポツと白いものが飛んでいるのが確認できるでしょうか。雪かなと思いましたが、実はコレ、虫です。北海道ではこの虫は、ユキムシとの愛称で呼ばれており、冬の使者と言われています。それは、この虫が飛ぶようになると、雪が舞う日も近いとのことからです。ユキムシは、ヤチダモとトドマツの二種の木を行き来して生活をしています。風の無い日に群れて飛び、ヤチダモの木に集まり交尾をして産卵するのですが、春に孵化するのはメスだけでトドマツに飛んで戻り、再び晩秋に飛び立つまで翅(はね)のないメスだけで繁殖するのです。

近くで見てみると、フワフワとした綿のようなものがついていて、かわいらしいとは思いませんか。しかし実際には、顔の目の前を舞っているので、手で追い払われていたり、嫌がれている姿をよく見かけます。

知床は冬になると、閉鎖される場所が多く、観光客が見て回れる範囲が段々と少なくなってきます。しかし、冬の知床を求めて渡ってくる鳥たちなど、これからの季節でしか出会えない生きものとの再会にわくわくする季節でもあります。

すでに、白いものがチラチラと舞う季節になってきた知床五湖・・・?

写真の中にポツポツと白いものが飛んでいるのが確認できるでしょうか。雪かなと思いましたが、実はコレ、虫です。北海道ではこの虫は、ユキムシとの愛称で呼ばれており、冬の使者と言われています。それは、この虫が飛ぶようになると、雪が舞う日も近いとのことからです。ユキムシは、ヤチダモとトドマツの二種の木を行き来して生活をしています。風の無い日に群れて飛び、ヤチダモの木に集まり交尾をして産卵するのですが、春に孵化するのはメスだけでトドマツに飛んで戻り、再び晩秋に飛び立つまで翅(はね)のないメスだけで繁殖するのです。

近くで見てみると、フワフワとした綿のようなものがついていて、かわいらしいとは思いませんか。しかし実際には、顔の目の前を舞っているので、手で追い払われていたり、嫌がれている姿をよく見かけます。

知床は冬になると、閉鎖される場所が多く、観光客が見て回れる範囲が段々と少なくなってきます。しかし、冬の知床を求めて渡ってくる鳥たちなど、これからの季節でしか出会えない生きものとの再会にわくわくする季節でもあります。

2010年10月08日【日本のいのち、つないでいこう! COP10まで10日前】

知床国立公園 ウトロ 高橋 知里

知床の海のワレカラたち

春から知床の海に設置されていた海洋観測ブイが冬を迎える前に回収作業が行われ、その作業に同行しました。

海洋観測ブイとは水温、塩分、クロロフィルなどの基礎的環境データを継続的に収集するもの。つまり、知床世界遺産の生態系を支える海の基礎的な環境データを知ることができるのです。

海洋観測ブイの引き揚げ作業

今回は海洋観測ブイの話ではなく、そのときに見つけた奇妙な生きものの話です。

水深約50mに沈んでいた海洋ブイを引き揚げると、ロープ一面に茶色の海藻のようなものがわさわさと張り付いていました。近づいて見てみると、一つ一つがカマキリのような形をした1cm程の細長い小さな生きものでシャクトリムシのように動いています。

これは、ワレカラという節足動物の仲間で、海藻の上などで生活しています。定置網のロープにも大量に付着するので、漁師さんからは嫌われているようです。

ロープに張り付いていたワレカラのかたまり

ワレカラは海藻や小さな甲殻類などを食べて育ち、藻場に住む魚の大切な餌となっています。知床では約10種類ほどが確認されていますが、種類を調べるのはするのは難しいようです。水産資源なオホーツク海ですが、沿岸域の生きものについてはまだまだ知られていない物も多く、環境省が行っている調査で研究が進められています。

ワレカラ

こんなところにも、知床の生態系を支える生きものがいたのか!

よく見ると愛嬌のあるワレカラの姿を見て、しみじみとした気分になりました。

春から知床の海に設置されていた海洋観測ブイが冬を迎える前に回収作業が行われ、その作業に同行しました。

海洋観測ブイとは水温、塩分、クロロフィルなどの基礎的環境データを継続的に収集するもの。つまり、知床世界遺産の生態系を支える海の基礎的な環境データを知ることができるのです。

海洋観測ブイの引き揚げ作業

今回は海洋観測ブイの話ではなく、そのときに見つけた奇妙な生きものの話です。

水深約50mに沈んでいた海洋ブイを引き揚げると、ロープ一面に茶色の海藻のようなものがわさわさと張り付いていました。近づいて見てみると、一つ一つがカマキリのような形をした1cm程の細長い小さな生きものでシャクトリムシのように動いています。

これは、ワレカラという節足動物の仲間で、海藻の上などで生活しています。定置網のロープにも大量に付着するので、漁師さんからは嫌われているようです。

ロープに張り付いていたワレカラのかたまり

ワレカラは海藻や小さな甲殻類などを食べて育ち、藻場に住む魚の大切な餌となっています。知床では約10種類ほどが確認されていますが、種類を調べるのはするのは難しいようです。水産資源なオホーツク海ですが、沿岸域の生きものについてはまだまだ知られていない物も多く、環境省が行っている調査で研究が進められています。

ワレカラ

こんなところにも、知床の生態系を支える生きものがいたのか!

よく見ると愛嬌のあるワレカラの姿を見て、しみじみとした気分になりました。

2010年08月26日【日本のいのち、つないでいこう! COP10まで50日前】

知床国立公園 ウトロ 高橋 知里

**ため息をつくシイタケ**

食卓に上がることも多く、みなさんにおなじみのキノコ、シイタケ。

自然の状態ではどのようなところに生えているかご存知ですか?

シイタケはヒラタケ科のキノコ。知床では春と秋の2回、ミズナラなどの倒木に発生します。

この写真を撮影したのは8月21日。秋というには少し早い気もしますが、敏感なキノコたちはもう秋の気配を感じているようです。

シイタケが生えていたのは大きなミズナラの倒木でした。ミズナラは直径1m程もの大木になります。秋に実るどんぐりは森の動物たちの貴重な餌となり、大きなうろはシマフクロウの巣にも利用されることがあります。

朽ち果てたミズナラの木には、水分をたっぷりと含んだコケが生え、ふかふかの状態。その上に生えたシイタケは、ゆっくりと胞子をはき出していました。

森の呼吸を感じた一日でした。

食卓に上がることも多く、みなさんにおなじみのキノコ、シイタケ。

自然の状態ではどのようなところに生えているかご存知ですか?

シイタケはヒラタケ科のキノコ。知床では春と秋の2回、ミズナラなどの倒木に発生します。

この写真を撮影したのは8月21日。秋というには少し早い気もしますが、敏感なキノコたちはもう秋の気配を感じているようです。

シイタケが生えていたのは大きなミズナラの倒木でした。ミズナラは直径1m程もの大木になります。秋に実るどんぐりは森の動物たちの貴重な餌となり、大きなうろはシマフクロウの巣にも利用されることがあります。

朽ち果てたミズナラの木には、水分をたっぷりと含んだコケが生え、ふかふかの状態。その上に生えたシイタケは、ゆっくりと胞子をはき出していました。

森の呼吸を感じた一日でした。

2010年08月11日生物多様性・特別企画「地球のいのち、えがいてみよう」

知床国立公園 ウトロ 高橋 知里

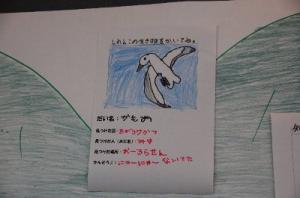

知床世界遺産センターでは、地元ウトロ地区の小学生たちと来館者の方々が描いた知床の「いきもの」たちを紹介する展示が8月1日から8月20日まで行われています。

この企画を担当した遺産センタースタッフ稲葉氏によると、もともと自然が豊かな知床で生まれ育った知床の子供たちにとっては自然があるのが当たり前のこと。「いきもの」がたくさんいることの大切さを伝えるのが難しかったが、実際に図鑑で動物のことを調べて絵に描いてみることで、似ている鳥や動物でもすみかや特徴が違うということがわかってもらえたそうです。

ウトロの小学生がえがいた、知床のいきものたち

来館者の方々が知床で見た「いきもの」を描いてもらうコーナーもあり、クリオネやイルカなどたくさんのいきものたちが描かれています。

一番多いのはエゾシカですが、「親子がかわいかった」、「砂を蹴って走っていた」など、コメントはそれぞれ。

来館者の方のえがいた、知床のいきものたち

私が気に入ったのはカモメの絵。船に乗りながら見上げた青空に「にゃーにゃー」と鳴いて飛んでいたカモメの様子が伝わってきます。

「いきもの」との出会いが、知床での大切な思い出になるといいですね。

かもめ

この企画を担当した遺産センタースタッフ稲葉氏によると、もともと自然が豊かな知床で生まれ育った知床の子供たちにとっては自然があるのが当たり前のこと。「いきもの」がたくさんいることの大切さを伝えるのが難しかったが、実際に図鑑で動物のことを調べて絵に描いてみることで、似ている鳥や動物でもすみかや特徴が違うということがわかってもらえたそうです。

ウトロの小学生がえがいた、知床のいきものたち

来館者の方々が知床で見た「いきもの」を描いてもらうコーナーもあり、クリオネやイルカなどたくさんのいきものたちが描かれています。

一番多いのはエゾシカですが、「親子がかわいかった」、「砂を蹴って走っていた」など、コメントはそれぞれ。

来館者の方のえがいた、知床のいきものたち

私が気に入ったのはカモメの絵。船に乗りながら見上げた青空に「にゃーにゃー」と鳴いて飛んでいたカモメの様子が伝わってきます。

「いきもの」との出会いが、知床での大切な思い出になるといいですね。

かもめ

2010年08月10日山のトイレについて

知床国立公園 ウトロ 伊藤典子

8月6日から8日にかけて、二泊三日で知床連山の巡視を行いました。巡視中に行う事はいくつかあるのですが、その中の一つ「山のトイレ」について。

年間8000人もの人が登ると言われている羅臼岳、現在登山道上にはトイレはありません。そこでお願いしているのが「携帯トイレ」です。浸透してきたとはいえ、知らない登山者もいます。そこで、登山者がトイレをしているだろうという場所で、トイレ場の状況チェックを行っています。糞尿の散乱・悪臭・紙の散乱・植物の踏みつけ等々があるかどうか、また、何個紙があったか、何個回収したか、何個ブツがあったか・・・。そうです。大事な業務の一つ(?)、使用した後の紙の回収を行っているのです。これはなかなか気分の盛り上がらない仕事です。。

紙の回収を行っている様子

また、今年は実験として一ヶ月にわたって簡易的なテント型のトイレブースを設置しています。いずれは、永続的に使用できるトイレブースの設置を検討しています。

今年度設置した簡易トイレブース

携帯トイレの販売をしている箇所はいくつかあり(木下小屋・知床世界遺産センター等)、また、登山口では使用済み携帯トイレの回収も行っています。知床に限らず、登山に行く時は、携帯トイレの使用!となればよいですね。

あ、もちろん、私たちが二泊三日の巡視中に出したものはきちんと下に下げましたよ。

年間8000人もの人が登ると言われている羅臼岳、現在登山道上にはトイレはありません。そこでお願いしているのが「携帯トイレ」です。浸透してきたとはいえ、知らない登山者もいます。そこで、登山者がトイレをしているだろうという場所で、トイレ場の状況チェックを行っています。糞尿の散乱・悪臭・紙の散乱・植物の踏みつけ等々があるかどうか、また、何個紙があったか、何個回収したか、何個ブツがあったか・・・。そうです。大事な業務の一つ(?)、使用した後の紙の回収を行っているのです。これはなかなか気分の盛り上がらない仕事です。。

紙の回収を行っている様子

また、今年は実験として一ヶ月にわたって簡易的なテント型のトイレブースを設置しています。いずれは、永続的に使用できるトイレブースの設置を検討しています。

今年度設置した簡易トイレブース

携帯トイレの販売をしている箇所はいくつかあり(木下小屋・知床世界遺産センター等)、また、登山口では使用済み携帯トイレの回収も行っています。知床に限らず、登山に行く時は、携帯トイレの使用!となればよいですね。

あ、もちろん、私たちが二泊三日の巡視中に出したものはきちんと下に下げましたよ。

2010年07月27日フードロッカーを知っていますか?

知床国立公園 ウトロ 高橋 知里

本格的な登山シーズン。多くの方が羅臼岳に登られる季節となりました。皆さんはフードロッカーをご存知ですか?フードロッカーはヒグマが開けられないような仕組みでつくられているステンレス製の食料保管庫です。

ヒグマが高密度に生息する知床では、テント内に食べ物や匂いのついた食器やゴミを持ち込むとヒグマを誘引してしまう恐れがあるため、知床連山の各テントサイトで1~2基ずつフードロッカーを設置しています。このフードロッカー、日本では知床連山にしかありません。

フードロッカー(第一火口キャンプサイト)

フードロッカーを使用する際は、食べ物などを、ジップロックなど匂いを密閉できるものに入れてから保管しましょう。また、食べ物の残置は厳禁です。調理はテントとフードロッカーから離れた位置で行い、匂いが残らないようにしましょう。匂いの強い食べ物は避けるようにしてください。

三峰と二ッ池のフードロッカーはカギがかかりにくいということがあり、今年度修繕作業を行っています。山の上から数十キロのフードロッカーを下界に降ろして修繕を行い、また上げるという作業のため、1年がかりの作業です。

フードロッカーを開けるときは写真のように手を入れて、中にあるレバーを押し上げます。

アクティブレンジャーはフードロッカーの点検、残置されたものがないかの確認、黑化して読みにくくなった盤面の手入れなどを行っています。

知床では、食糧管理はヒグマとの事故を避けるための重要ポイントの1つなのです。

ヒグマが高密度に生息する知床では、テント内に食べ物や匂いのついた食器やゴミを持ち込むとヒグマを誘引してしまう恐れがあるため、知床連山の各テントサイトで1~2基ずつフードロッカーを設置しています。このフードロッカー、日本では知床連山にしかありません。

フードロッカー(第一火口キャンプサイト)

フードロッカーを使用する際は、食べ物などを、ジップロックなど匂いを密閉できるものに入れてから保管しましょう。また、食べ物の残置は厳禁です。調理はテントとフードロッカーから離れた位置で行い、匂いが残らないようにしましょう。匂いの強い食べ物は避けるようにしてください。

三峰と二ッ池のフードロッカーはカギがかかりにくいということがあり、今年度修繕作業を行っています。山の上から数十キロのフードロッカーを下界に降ろして修繕を行い、また上げるという作業のため、1年がかりの作業です。

フードロッカーを開けるときは写真のように手を入れて、中にあるレバーを押し上げます。

アクティブレンジャーはフードロッカーの点検、残置されたものがないかの確認、黑化して読みにくくなった盤面の手入れなどを行っています。

知床では、食糧管理はヒグマとの事故を避けるための重要ポイントの1つなのです。

2010年07月13日カムイワッカ方面マイカー規制のお知らせ(7/13~9/20)

知床国立公園 ウトロ 高橋 知里

7月13日~9月20日までの間、カムイワッカ方面へはシャトルバスで利用できます(この期間以外は落石防止工事のため通行止めとなっています)。

シャトルバスはウトロ温泉ターミナル又は知床自然センターから乗車できます。知床五湖での途中下車も可能です。混雑時でもシャトルバスが優先して知床五湖まで通行することができます。

※知床五湖に車を置いてシャトルバスに乗車することはできませんので、ご注意下さい。

ウトロ温泉ターミナル

カムイワッカ湯の滝ってどんなところ?

カムイワッカ湯の滝は温泉と川の水が混じり合って流れる温泉の川です。川の途中で滝を登ったり、滝壺で泳ぐことができます。現在は落石のため、道路から約100mの1の滝までの利用となっています。

滑りやすい川の中をじゃぶじゃぶ歩くので、滑りにくい履き物の準備(裸足は危険)や膝下まで濡れても良い服装が必要です。バスを降りた場所に仮設トイレと更衣室がありますので、ご利用下さい。

カムイワッカ湯の滝の1の滝

また、カムイワッカ湯の滝には環境省のサブレンジャーが常駐しています。観光客の方が安全で楽しく利用できるように説明を行っていますので、説明をよく聞いてから利用しましょう。

説明を行うサブレンジャー

カムイワッカ方面マイカー規制について詳しくは下のホームページをご覧下さい。

http://www.town.shari.hokkaido.jp/shiretoko/traffic/trfcctrl.htm

シャトルバスはウトロ温泉ターミナル又は知床自然センターから乗車できます。知床五湖での途中下車も可能です。混雑時でもシャトルバスが優先して知床五湖まで通行することができます。

※知床五湖に車を置いてシャトルバスに乗車することはできませんので、ご注意下さい。

ウトロ温泉ターミナル

カムイワッカ湯の滝ってどんなところ?

カムイワッカ湯の滝は温泉と川の水が混じり合って流れる温泉の川です。川の途中で滝を登ったり、滝壺で泳ぐことができます。現在は落石のため、道路から約100mの1の滝までの利用となっています。

滑りやすい川の中をじゃぶじゃぶ歩くので、滑りにくい履き物の準備(裸足は危険)や膝下まで濡れても良い服装が必要です。バスを降りた場所に仮設トイレと更衣室がありますので、ご利用下さい。

カムイワッカ湯の滝の1の滝

また、カムイワッカ湯の滝には環境省のサブレンジャーが常駐しています。観光客の方が安全で楽しく利用できるように説明を行っていますので、説明をよく聞いてから利用しましょう。

説明を行うサブレンジャー

カムイワッカ方面マイカー規制について詳しくは下のホームページをご覧下さい。

http://www.town.shari.hokkaido.jp/shiretoko/traffic/trfcctrl.htm

2010年07月08日【日本のいのち、つないでいこう! COP10まで100日前】

知床国立公園 ウトロ 高橋 知里

**知床の森に生えるタモギタケ**

この季節、知床の森の中を歩いていると黄色がひときわ鮮やかなキノコを目にします。

タモギタケです。

タモギタケはヒラタケ科のキノコで、7月~8月にかけてニレ類の倒木に生えます。歯ごたえや香りも良く、食用としてもとてもおいしいきのこで、免疫力を強化する成分も含まれているそうです。

※国立公園内での採取はご遠慮ください。

写真はエゾシカが樹皮を食べてしまったハルニレに生えるタモギタケ。最近知床ではエゾシカの食害によって枯れたハルニレが多く、このような光景をよく見かけるようになりました。

よく見ると、タモギタケにはたくさんの虫がついていました。

ハエなどの幼虫もこのキノコが大好きで、表面だけでなく根本まで入り込み、ぼりぼりとキノコを食べています。

タモギタケ

タモギタケと虫(虫の苦手な方、すいません)

そして、タモギタケはヒグマも大好き。木登りをして食べていることもあります。

キノコ自体にはあまり栄養がなく、ヒグマがなぜこのキノコを食べるのかははっきりとわかっていません。免疫力を強化しているのでしょうか?虫の付いたキノコを食べれば、タンパク質もとれて一石二鳥ですね・・・。

人間だけではなく、虫や動物たちも大好きなタモギタケ。もし知床国立公園で見かけたときは、ひとつのキノコから始まる「いきもののつながり」を想像しながらそっと見守ってください。

この季節、知床の森の中を歩いていると黄色がひときわ鮮やかなキノコを目にします。

タモギタケです。

タモギタケはヒラタケ科のキノコで、7月~8月にかけてニレ類の倒木に生えます。歯ごたえや香りも良く、食用としてもとてもおいしいきのこで、免疫力を強化する成分も含まれているそうです。

※国立公園内での採取はご遠慮ください。

写真はエゾシカが樹皮を食べてしまったハルニレに生えるタモギタケ。最近知床ではエゾシカの食害によって枯れたハルニレが多く、このような光景をよく見かけるようになりました。

よく見ると、タモギタケにはたくさんの虫がついていました。

ハエなどの幼虫もこのキノコが大好きで、表面だけでなく根本まで入り込み、ぼりぼりとキノコを食べています。

タモギタケ

タモギタケと虫(虫の苦手な方、すいません)

そして、タモギタケはヒグマも大好き。木登りをして食べていることもあります。

キノコ自体にはあまり栄養がなく、ヒグマがなぜこのキノコを食べるのかははっきりとわかっていません。免疫力を強化しているのでしょうか?虫の付いたキノコを食べれば、タンパク質もとれて一石二鳥ですね・・・。

人間だけではなく、虫や動物たちも大好きなタモギタケ。もし知床国立公園で見かけたときは、ひとつのキノコから始まる「いきもののつながり」を想像しながらそっと見守ってください。

知床の夏に咲き誇っていて、みんなの目を楽しませてくれていたハンゴンソウ。現在、知床でもっともよく目にする花ではないでしょうか。知床では、シカによる採食が進み、昔はよく見られた花がどんどん無くなってしまっているようです。しかし、その中でも、たくましく咲き誇っているのがハンゴンソウ。鮮やかな黄色い花は観光客を楽しませています。ハンゴンソウに含まれるなんらかの成分をエゾシカは嫌がるため、生き残っているようです。

8月中旬のフレペの滝遊歩道の様子。一面が黄色く染まっている。

しかし、冬になってみると、このハンゴンソウがシカ達の大事な食料元になっているようです。ハンゴンソウは雪が積もった大地から枯れたままの姿で立ちつくしています。それをむしゃむしゃと食べるエゾシカ。夏には、見向きもしないハンゴンソウに冬には支えられているのですね。一見、つながらないようにみえる生きもの同士もどこかでつながっているようです。この他にも目に見えない場所で、つながっている生きものがたくさんあるのでしょう。

1月中旬の様子。硬そうに見えるハンゴンソウの茎を懸命に食べています。

さて、今時期は枯れているハンゴンソウよりも、まだかろうじて緑色を保っている草を食べたいようです。